在心理咨询室暖黄的灯光下,李女士攥着手机的手微微发抖,屏幕上,11岁女儿小雨的微信聊天记录赫然显示着"他今天送我奶茶了""我们约好周末去图书馆",这个发现像一颗石子投入平静的湖面,激起了无数家长都曾面对的困惑——当孩子过早表现出对异性的好感,我们该如何应对?

理解背后的心理发展密码 11岁正处于埃里克森心理发展理论中的"勤奋与自卑"阶段末期,开始向青春期过渡,这个阶段的孩子开始发展出更复杂的情感认知能力,对异性产生朦胧好感是自我意识觉醒的自然表现,神经科学研究表明,此时大脑前额叶皮层尚未发育成熟,导致情感体验强烈但自控力有限。

父母常见的三类错误反应

- 高压封锁型:张先生发现女儿书包里的情书后,立即没收手机、禁止课外活动,三个月后,女儿开始出现厌学倾向。

- 过度解读型:王妈妈发现女儿和男同学放学同行后,反复追问细节,导致孩子再也不愿分享生活点滴。

- 放任自流型:"小孩子过家家而已"的轻视态度,可能让孩子错失学习建立健康关系的良机。

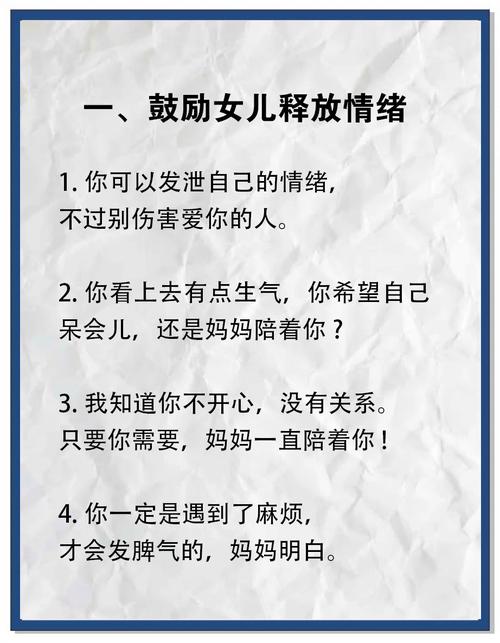

智慧应对五步法 第一步:建立情感安全区 当小雨红着脸承认"觉得班长很优秀"时,李女士放下手机,轻抚女儿后背:"妈妈11岁时也崇拜过成绩好的同学呢。"这种共情式回应能消除孩子的戒备心理,建议使用"观察+感受"句式:"你最近经常提到XX同学,是有什么特别的原因吗?"

第二步:厘清情感认知 通过绘本《柠檬水大战》引导孩子理解:喜欢可以分很多种——欣赏成绩好、羡慕运动棒、单纯享受被关注的感觉,指导孩子制作"好感成分分析表",将具体行为与情感类型对应标注。

第三步:设定健康边界 与孩子共同制定"交往公约":保持公开透明的相处空间,约定晚上8点后不进行单独联络,外出活动需有成人陪同,重点培养"数字交往礼仪",如不发送模糊语义的表情包、避免深夜聊天。

第四步:强化自我价值认知 组织家庭观影会,选择《花木兰》《隐藏人物》等展现女性成长的影片,鼓励孩子参加辩论社、科技营等活动,在集体中建立多维度的自我认同,定期进行"优点轰炸"游戏,全家轮流说出孩子的三个闪光点。

第五步:构建支持系统 与班主任建立沟通渠道,了解孩子在学校的真实表现,邀请孩子信任的姑姑担任"成长导师",提供同龄人视角的建议,报名亲子烘焙课,在协作中自然深化亲子联结。

关键教育时机把握 当发现孩子出现以下信号时需要特别关注:

- 成绩突然波动超过20%

- 身体形象焦虑加重

- 社交账号出现成人化内容 此时应启动"三步干预法":先通过绘画或日记了解孩子真实想法,再邀请心理老师进行专业评估,最后制定阶段性改善计划。

培养情感免疫力的日常修炼

- 每月开展"家庭圆桌会",讨论新闻中的情感案例

- 带孩子参与社区志愿服务,拓展人际关系维度

- 共读《致橡树》,探讨平等健康的情感观

- 通过情景模拟游戏,训练拒绝不当要求的技巧

在三个月后的回访中,小雨主动向妈妈展示了自己设计的"友谊成长树",树上既有与同学相处的趣事,也有参加机器人比赛的收获,李女士感慨:"原来孩子需要的不是看管,而是学会在阳光下成长。"

早发的花蕾更需要智慧呵护,当我们放下焦虑的剪刀,转为提供适度的支架和养分,就会发现:那些青涩的情感萌动,终将转化为孩子走向成熟的珍贵养料,教育的真谛不在于修剪所有枝桠,而是培养出能自我调节的茁壮根系。