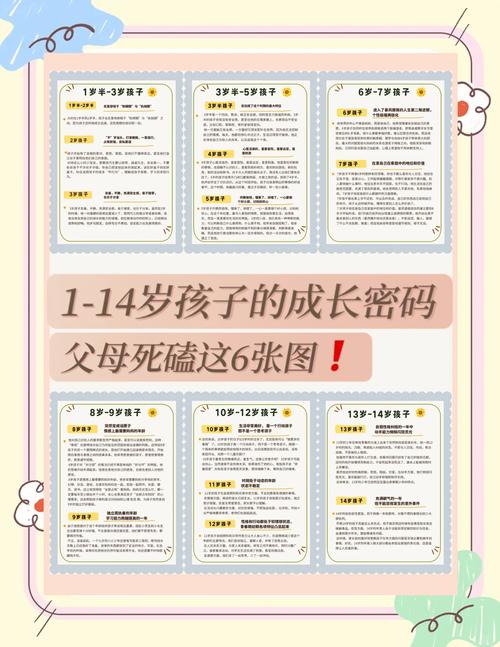

生理与心理的同步解码

当13岁男孩的喉结开始突出,声音变得低沉,身高迅速增长时,很多家长会突然意识到孩子进入了早熟阶段,根据中国儿童生长发育研究中心2023年的数据,我国城市男孩性发育起始年龄较20年前提前了1.3岁,这意味着越来越多的家庭需要面对早熟带来的教育挑战,这个阶段的男孩不仅经历着身体的剧烈变化,其心理认知、情感需求和社会交往模式都在发生颠覆性转变。

生理层面,家长要科学认知第二性征的发育规律,睾丸体积超过4毫升、阴毛出现等医学标准值得关注,但不必过度焦虑,心理层面,早熟男孩常表现出三个典型特征:对独立空间的强烈需求、对权威的质疑倾向、对两性关系的好奇萌发,这种身心不同步的发展往往导致"小大人"的错位感——他们渴望被当作成年人对待,但情绪调控能力仍停留在儿童阶段。

重构沟通模式:从单向说教到双向对话

案例中的对话场景值得深思: 家长:"放学后为什么总锁房门?" 男孩:"我就想自己待会儿。" 传统对话往往在此陷入僵局,而智慧的父母会这样接续: "看来你需要自己的空间,这很正常,不过妈妈保证每天只占用你10分钟,我们聊聊今天学校发生的趣事好吗?"

建立有效沟通需要把握三个原则:时机选择(避免饭前或睡前敏感时段)、话题切入(从具体事件到抽象观念)、情绪管理(保持语调平稳),建议采用"三明治沟通法":肯定(如"最近你主动帮忙做家务很好")+建议("如果能把游戏时间控制在1小时内更好")+鼓励("相信你能合理安排时间")。

心理支持系统:构建情感安全网

早熟男孩常陷入四种心理困境:身体变化带来的羞耻感、同伴比较产生的自卑感、异性交往引发的罪恶感、能力不足导致的挫败感,家长要成为情绪的"翻译官",帮助孩子识别和表达复杂情感,当孩子抱怨"同学都笑我长胡子"时,可以回应:"这说明你的男子气概开始显现了,就像运动员的勋章一样。"

建议建立"情绪天气预报"制度:每天晚饭时家庭成员用天气符号描述心情状态,这个简单的仪式能培养孩子的情绪表达能力,家长也能及时捕捉心理波动,当孩子持续出现睡眠障碍、食欲骤变或成绩滑坡时,要及时寻求专业心理咨询。

家校协同机制:创建成长支持联盟

教师反馈是观察孩子社会适应的重要窗口,家长要主动与班主任建立月度沟通机制,但需注意三个边界:不要求特殊照顾、不干预教学管理、不公开谈论孩子隐私,当发现孩子有早恋倾向时,明智的做法是联合老师设计主题班会,而不是单独约谈当事学生。

家长委员会可以推动学校开展"青春护航"项目,包括生理卫生讲座、抗压能力训练、领导力培养等模块,特别注意防范校园中的语言暴力,当孩子遭遇"娘炮""早熟怪"等侮辱性绰号时,要教会他理性回应:"我的成长节奏由自己决定。"

性健康教育:构建科学认知体系

性教育不是禁忌话题,而是必修课程,建议采用"渐进式启蒙"策略:12-13岁重点讲解生理变化原理,14-15岁探讨健康交往界限,16岁以上引导树立责任意识,父亲要承担主要教育责任,通过分享自身成长经历消除尴尬感。

推荐使用"情境模拟法":设置"收到暧昧短信""同伴邀请看不良视频"等场景,训练孩子的应对能力,要特别强调网络信息的甄别,教会孩子用科学知识破解"点击查看你的发育是否正常"等诱导性弹窗。

兴趣引导方案:转化性能量的正向出口

早熟男孩旺盛的精力需要合理宣泄渠道,体育项目选择要兼顾兴趣与发育特点:篮球促进骨骼生长,游泳保护关节,武术培养自律,建议每日保证1小时中高强度运动,但避免过度力量训练影响身高发育。

艺术熏陶能有效提升情感素养,鼓励学习摄影记录生活,通过架子鼓释放激情,参与戏剧表演体验不同人生角色,家庭可以建立"文化周末"传统,共同参观科技馆、参加读书会或进行短途探险。

营养与作息管理:奠定健康发展基础

针对早熟特点的营养配餐需要把握四个要点:控制动物性激素摄入(如减少快餐食用)、增加膳食纤维(每日蔬菜不低于400克)、保证钙质补充(早晚各250ml牛奶)、限制糖分摄取(每日添加糖不超过25克),要警惕"拔苗助长"式滋补品,特别是声称促生长的保健食品。

睡眠管理比营养补充更重要,建立"电子宵禁"制度:睡前1小时禁用所有屏幕设备,卧室保持绝对黑暗环境,周末作息浮动不应超过2小时,避免生物钟紊乱影响生长激素分泌。

面对早熟男孩的教育课题,家长最需要的是战略定力,不必羡慕"别人家的孩子",每个生命都有独特的成长密码,记住教育的本质不是对抗早熟,而是引导孩子理解变化、接纳自我、规划人生,当父母能够放下焦虑,用发展的眼光看待成长,早熟反而能转化为提前起跑的优势,这个过程中,家长要持续学习青春期教育知识,保持与孩子的共同成长,让家庭成为温暖的生命港湾而非压抑的情感牢笼,正如教育学家蒙台梭利所说:"我们对儿童所做的一切,都会开花结果,不仅影响他的一生,也决定整个社会的未来。"