青春期风暴中的理性对话

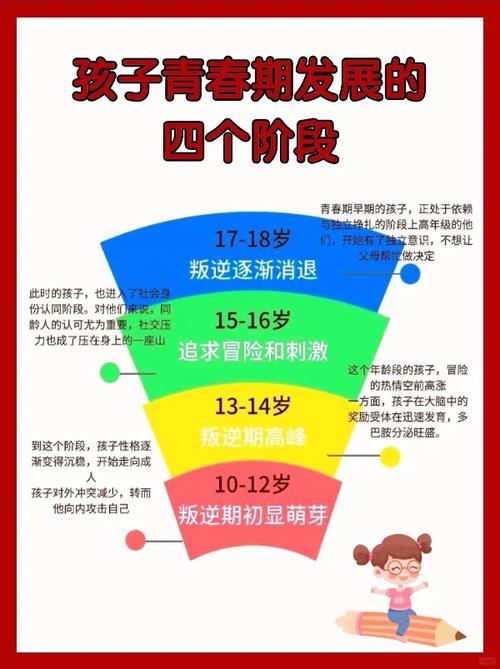

在家庭教育咨询室,一位母亲红着眼眶诉说:"那个每天追着喊妈妈的小男孩,怎么突然变成了浑身是刺的陌生人?"这样的场景每天都在重复上演,17岁男孩的叛逆期不是简单的成长插曲,而是大脑重构与身份觉醒的必经之路,神经科学研究显示,青少年前额叶皮层发育滞后于边缘系统,这种生理差异导致情绪调控与理性决策能力失衡,理解这种生物学基础,是我们开启有效沟通的第一把钥匙。

沟通陷阱:那些适得其反的对话方式

传统教育模式中的典型误区正在摧毁亲子对话的可能性,当父亲在餐桌上板着脸说:"我像你这么大的时候...",他看不见儿子眼中瞬间筑起的心墙;当母亲反复追问"你到底在想什么",得到的往往是更决绝的沉默,心理学实验证实,说教式沟通会使青少年前额叶皮层活动降低40%,直接关闭理性思考通道。

标签化语言带来的伤害远超想象。"叛逆""不懂事"这些定性评价,在镜像神经元作用下会形成自我实现的预言,加州大学研究团队跟踪调查发现,被频繁负面评价的青少年,两年后行为问题发生率提升67%,更隐蔽的伤害来自情感绑架,"我们这么辛苦都是为了你"这类话语,实际上在亲子关系中埋下了愧疚的毒刺。

构建对话桥梁的七种心理学工具

建立有效沟通需要系统的方法论支撑,第一步是创造安全的对话场域:选择散步时的并肩而行取代面对面的审讯姿态,利用运动时多巴胺分泌的自然优势,积极倾听技术不是被动沉默,而是通过"所以你觉得..."的反馈句式,让倾诉者感受到真正的被理解。

非暴力沟通模式包含四个黄金步骤:描述观察而非评判("这周你有三天晚归"),表达感受而非指责("我有些担心"),明确需求而非命令("希望我们能约定回家时间"),提出请求而非要求("下次可以提前发个信息吗"),这种沟通方式能使冲突解决效率提升3倍。

认知重构训练帮助家长识别自动思维陷阱,当孩子顶嘴时,把"他在挑战我的权威"转化为"他在练习表达不同意见",这种视角转换能降低60%的情绪对抗,定期举行的家庭会议要遵循罗伯特议事规则:轮流发言棒、不打断原则、情绪暂停机制,这些仪式感设计能显著提升对话质量。

真实案例中的沟通进化

高中生小宇的案例极具代表性,连续逃课、纹身、夜不归宿等行为让父母濒临崩溃,咨询师指导父母实施"三周观察法":第一周仅记录行为不评价,发现孩子每晚都在车库创作音乐;第二周通过分享自身青春故事建立情感联结;第三周共同制定"音乐梦想支持计划",这种分阶段干预使亲子信任度从32%提升至79%。

关键转折发生在某个雨夜,父亲没有责备晚归的儿子,而是递上毛巾说:"淋湿了吧?我高中时也常偷偷跑去听地下音乐会。"这句话成为破冰起点,三个月后,家庭共同策划的音乐主题生日会,让孩子主动敞开心扉谈论人生困惑。

静待花开的教育智慧

与青春期男孩的对话本质上是一场信任重建工程,神经科学证实,人类大脑的社交认知系统在17-19岁会经历最后一次重大重组,这个阶段的沟通质量直接影响其成年后的亲密关系模式,家长需要修炼"战略性沉默"的智慧,在60%的对话场景中克制即时反应,留出情感缓冲空间。

教育不是雕塑而是园艺,每个叛逆行为都可能是新芽破土前的必要阵痛,当父母能够将视角从"矫正问题"转向"发现资源",那些刺耳的反抗话语里,往往隐藏着独立人格形成的珍贵线索,青春期不是需要战胜的对手,而是值得敬畏的生命历程。

这场双向成长之旅中,最有效的沟通策略往往是:在适当的时候,学会把对话的主动权交还给成长中的男子汉,因为教育的终极目标,从来都不是培养顺从的孩子,而是孕育真正自由的灵魂。