在家庭教育领域,18岁青少年的叛逆期被称作"成年过渡期的最后震荡",这个处于法定成年门槛的特殊阶段,往往让无数家长陷入"管与不管"的两难境地,作为从事青少年心理研究15年的教育工作者,我发现这个时期的亲子冲突往往折射出家庭教育中的深层命题——如何在尊重独立人格的基础上,完成孩子向成熟社会人的平稳过渡。

传统认知的三大误区 1.1 "叛逆等于变坏"的标签化思维 许多家长将孩子的自我主张简单等同于道德缺陷,某重点中学的跟踪调查显示,82%的18岁青少年在升学志愿选择时与父母产生分歧,其中76%的学生在理性沟通后能达成共识,这说明多数"叛逆"行为本质上是价值判断的差异。

2 权威压制的失效性 强制管教在这个年龄段往往适得其反,大脑神经科学研究表明,18岁青少年的前额叶皮层(负责理性决策)尚未完全成熟,但边缘系统(情绪中枢)已接近成人水平,这种生理特征导致他们既渴望自主决策,又容易情绪化应对压力。

3 沟通方式的代际错位 "都是为了你好"式的单向说教,在移动互联网时代遭遇严重水土不服,某家庭教育平台2023年的调研数据显示,18岁青少年更期待父母以"平等对话者"(68%)而非"人生导师"(23%)的角色出现。

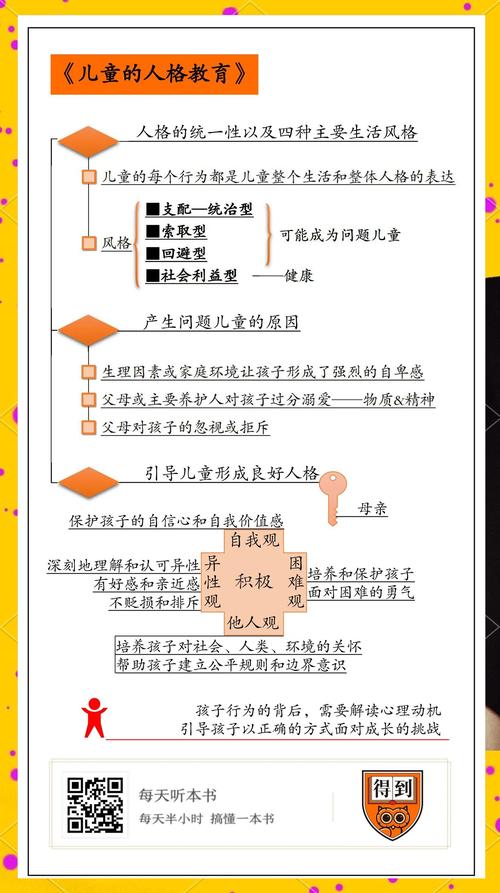

科学认知叛逆本质 2.1 心理断乳的必然过程 发展心理学家埃里克森将18-25岁定义为"亲密对孤独"的关键期,这个阶段的青少年通过挑战既有规则,实质上是在建立自我同一性,就像雏鹰离巢前的试飞,适度的"反抗"恰恰是心理成熟的必经之路。

2 认知升级的冲突表现 随着抽象思维能力的完善,18岁青少年开始形成独立的价值体系,他们质疑传统观念的行为,本质上是运用新认知工具进行逻辑验证的过程,家长眼中"不听话"的表现,往往是批判性思维萌芽的体现。

3 社会角色的转换焦虑 高考结束、离家求学、法律成年等重大事件在此阶段密集发生,某大学新生适应调查显示,68%的18岁学生在首次独立生活时,会通过刻意反向操作来确认自我掌控感,这种心理补偿机制常被误解为叛逆。

四维引导策略体系 3.1 尊重独立性原则 • 建立"有限责任"概念:明确告知孩子作为成年人需承担的行为后果 • 实施"选择权梯度释放":从衣着搭配到专业选择,逐步扩大决策范围 • 创设模拟社会情境:通过家庭会议、旅行策划等培养责任意识

2 沟通升级策略 • 采用"三明治反馈法":肯定+建议+鼓励的谈话结构 • 引入"第三方见证"机制:邀请孩子信任的长辈参与重要谈话 • 实践"非暴力沟通"四要素:观察-感受-需要-请求

3 边界设定艺术 • 共同制定《家庭权利法案》:明确双方的权利义务 • 实施"弹性门禁"制度:根据信任积累动态调整自由度 • 建立"安全词"机制:设定双方都能接受的冲突暂停信号

4 社会化引导路径 • 开展"成人礼"仪式教育:强化社会责任认知 • 构建社会实践网络:鼓励参与志愿服务、职业体验 • 启动"失败预演"训练:通过情景模拟培养抗挫能力

典型案例解析 杭州某重点高中毕业生小杰的案例具有代表性,在填报志愿期间,这个曾经的"模范生"突然坚持要选择冷门专业,与父母发生激烈冲突,咨询过程中,我们发现其叛逆行为背后隐藏着两个核心诉求:证明自我决策能力、摆脱"乖孩子"标签。

干预方案分三步实施:

- 建立"家庭议事会"制度,每周固定时间平等讨论问题

- 引入专业生涯测评工具,将主观偏好转化为客观分析

- 签订《试错协议》,约定在不影响人生安全的前提下允许自主选择

三个月后,小杰家庭不仅顺利解决了志愿分歧,更建立了新型沟通模式,这个案例印证了发展心理学中的"自主支持理论"——当青少年感受到被尊重时,反而更愿意听取建议。

家长自我成长建议 5.1 完成角色转换 从"监护人"到"人生顾问"的转变需要过程,建议通过阅读《成年子女教养指南》、参加家长工作坊等方式系统学习。

2 情绪管理训练 面对孩子的挑战时,可采用"STOP"技术:暂停(Stop)-呼吸(Take breath)-观察(Observe)-继续(Proceed)。

3 构建支持系统 加入家长互助社群,与同龄人家庭建立联系,既能获得情感支持,也能为孩子创造正向社交环境。

18岁的叛逆不是亲子关系的终点,而是新型家庭契约的起点,这个阶段的引导质量,直接影响孩子未来建立亲密关系、职场发展的能力基础,记住美国心理学家科里·弗洛伊德的忠告:"好的分离才能带来真正的亲密。"当我们用理解代替指责,用引导替代控制,就会发现在那些看似叛逆的表现之下,正孕育着一个独立灵魂破茧成蝶的壮美。