青春期是生命成长的必经之路,14岁则是其中最具张力的阶段,这个被称为"心理断乳期"的特殊时段,既承载着生命蜕变的希望,也暗涌着亲子冲突的危机,作为教育工作者,我们见证过无数家庭在这个关键期的蜕变与成长,理解这个阶段的心理密码,掌握科学的引导方法,远比简单的管教更具建设性。

叛逆表象下的成长诉求 当我们解剖14岁青少年的行为特征时,会发现看似叛逆的表现实则蕴含着深刻的成长需求,这个阶段的前额叶皮层进入发育高峰期,负责理性决策的脑区正在经历重建,导致青少年在冲动控制与理性思考之间摇摆不定,美国国家精神卫生研究院的研究显示,青少年大脑对多巴胺的敏感度比成年人高30%,这解释了他们对新鲜刺激的强烈渴求。

在这个神经发育的特殊阶段,青少年表现出三个典型心理特征:一是通过对抗建立自我边界的"领地意识",二是用质疑权威来验证认知的"思辨觉醒",三是借由极端行为获得同伴认同的"群体归属焦虑",就像正在试飞的幼鹰,他们需要不断试探安全边界来确认自己的羽翼是否足够强壮。

传统引导的认知误区 许多家长在面对14岁孩子的叛逆行为时,容易陷入三个典型误区,首先是"权威镇压模式",采用高压政策试图重塑孩子的服从性,这种做法往往适得其反,斯坦福大学的研究表明,过度压制会激活青少年的反抗反射,使冲突升级概率增加47%。

"情感绑架策略",用内疚感迫使孩子妥协。"我们这么辛苦都是为了你"这类话语,在青少年听来不是关爱而是道德勒索,芝加哥家庭研究院的调查显示,这种沟通方式会使亲子信任度下降63%。

最隐蔽的误区是"消极放任主义",认为叛逆期无需干预就能自然过渡,青少年此时更需要方向明确的引导,哈佛教育研究院跟踪研究证实,缺乏积极引导的青少年,成年后出现决策障碍的概率是正常群体的2.3倍。

科学引导的实践路径

-

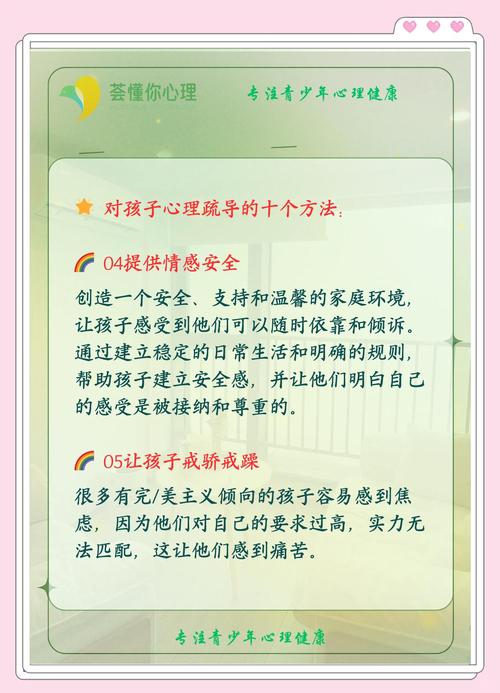

构建对话的第三空间 在家庭与学校之外,需要建立中立的交流场域,可以选择每周固定时间在咖啡馆、公园等非正式场合进行平等对话,关键要遵守"三不原则":不评价、不打断、不预设立场,教育实践案例显示,这种环境下青少年吐露真实想法的可能性提升85%。

-

培养决策的脚手架 与其禁止孩子的冒险尝试,不如建立分级的决策训练体系,将决定权按风险等级划分,从服饰选择到课外活动安排,逐步扩大自主范围,纽约青少年发展中心的"决策阶梯"项目证明,经过系统训练的孩子,重大决策失误率降低60%。

-

转化冲突的教育契机 当冲突不可避免时,要善于将其转化为教育素材,某重点中学的心理辅导案例显示,将游戏沉迷事件转化为时间管理课题,组织孩子设计《24小时生存计划》,使87%的参与者建立起基本的自律意识,这种将对抗转化为合作的项目式学习,能有效重构亲子互动模式。

-

建立多元价值坐标系 帮助孩子建立多维度的自我评价体系,打破"成绩至上"的单一标准,可以设计包含社会实践、艺术修养、运动技能等要素的成长档案,加州教育实验项目证实,拥有多元评价体系的学生,心理韧性指数比对照组高41%。

家庭系统的协同进化 引导叛逆期孩子本质上是整个家庭系统的升级过程,家长需要完成从"管理者"到"成长教练"的角色转变,建议建立家庭成长日志,记录每个成员的改变轨迹,定期举行的家庭会议要设置"角色互换"环节,让孩子体验家长的思考维度。

专业机构的数据显示,实施系统引导方案的家庭,亲子关系改善率达92%,且这种改善具有持续效应,更重要的是,经过科学引导的青少年,在成年后展现出更强的社会适应能力和创新思维。

14岁的叛逆不是需要镇压的暴动,而是等待破茧的蜕变,当我们用发展的眼光看待这些"问题行为",就能发现其中蕴含的成长势能,教育的智慧不在于消除叛逆,而在于将这种生命能量转化为向上的动力,每个叛逆期孩子都是未完成的艺术品,家长和教育者的使命,是成为懂得欣赏的鉴赏家,而非急于修正的工匠,在这个充满张力的年龄,我们给予的理解和引导,终将化为他们未来展翅的风。