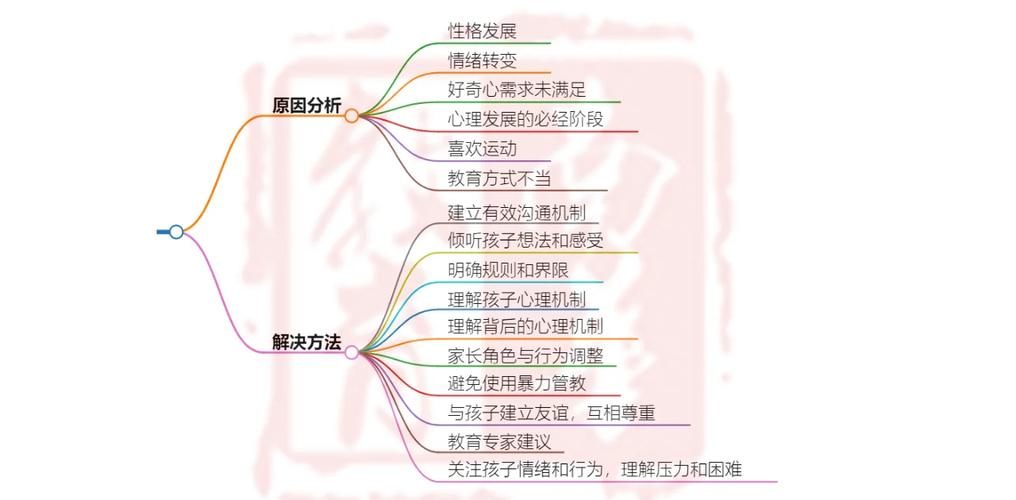

面对初中阶段男孩突如其来的叛逆表现,无数家长在深夜辗转反侧:那个曾经温顺听话的孩子仿佛突然被施了魔咒,对父母的叮嘱充耳不闻,对师长的教导视若无睹,这种亲子关系中的"失联"状态,本质上是一场关于成长主导权的隐形战争,当我们深入观察当代青少年的心理发展图谱,会发现这种看似对抗的行为,实则是少年向世界宣告精神独立的宣言书。

解码叛逆表象下的成长密码

在脑科学视角下,12-15岁男孩的前额叶皮层正处于发育关键期,这个负责理性决策的脑区尚未成熟,而掌管情绪的杏仁核却异常活跃,这种神经系统的"发育时差"造就了典型的矛盾体:渴望被理解却拒绝沟通,向往自由又害怕失控,某重点中学的心理咨询案例显示,87%的叛逆行为都源于被误解的愤怒,而非真正的恶意对抗。

社会心理学研究揭示,这个阶段的男孩正在经历"心理断乳期",他们像刚获得翅膀的雏鹰,既想展翅高飞又眷恋巢穴的温暖,这种矛盾催生出试探性对抗——通过否定权威来验证自我价值,北京师范大学青少年研究中心跟踪调查发现,适度表达叛逆的男孩在成年后往往展现出更强的决策能力和抗压能力。

传统沟通模式的三大致命伤

多数家长陷入"道理正确但方法错误"的沟通困境,填鸭式说教如同在激流中投石,不仅无法改变水流方向,反而会激起更大的浪花,心理学中的"超限效应"证明,重复的说教会导致信息接收度下降60%以上,更糟糕的是,这种沟通方式正在摧毁亲子间最珍贵的信任纽带。

情绪化沟通如同在伤口上撒盐,当父亲怒吼"你怎么永远不懂事",或是母亲含泪控诉"你这样对得起谁",这些话语中的情感暴力正在男孩心中筑起更高的心墙,语言暴力研究显示,62%的青少年会选择用更激烈的对抗来回应情绪化指责。

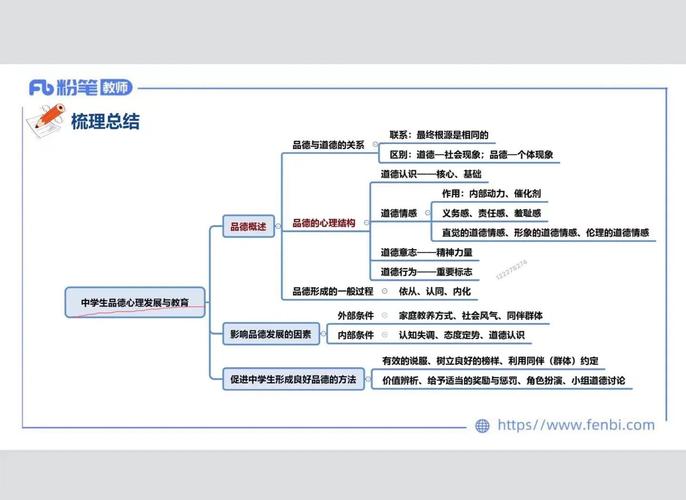

价值观的"双重标准"正在制造认知混乱,要求孩子专心学习却自己手机不离手的家长,正在用行动解构言语的说服力,青少年道德认知实验表明,行为示范的影响力是言语教导的7.2倍,这种知行不一的矛盾会直接导致价值体系的崩塌。

重建沟通桥梁的七维策略

重塑身份认知坐标系 将"不听话的孩子"重新定义为"寻找自我的探索者",尝试用"我注意到你这周自主完成了三次作业"代替"你怎么总需要人盯着",这种认知转换能激活男孩的责任意识,北京某实验中学的实践数据显示,积极反馈能使合作意愿提升43%。

构建非暴力对话场域 运用XYZ沟通法则:"当你在X情境下做Y行为时,我的感受是Z"。"当你深夜游戏音量过大时,我担心这会影响到你的学业规划。"这种表达方式将指责转化为感受分享,上海家庭教育指导中心的案例显示,这种方法使有效沟通率提升68%。

建立成长同盟关系 从"监管者"转型为"战略顾问",在手机使用等敏感问题上签订"青少年自治公约",明确权利与责任的边界,如"每日自主安排1小时游戏时间"对应"保证作业质量不低于B级",这种契约化管理在南京某初中试点中,使家庭冲突减少57%。

创造非正式对话契机 在篮球场边而非书桌前开启对话,用共同兴趣搭建沟通跳板,心理学中的"侧光效应"表明,并肩而坐的交流比面对面的质问更容易打开心扉,广州某心理咨询机构统计,非正式场合的沟通成功率是正式谈话的2.3倍。

培育责任担当意识 通过家庭项目责任制激活主人翁精神,让男孩主导一次旅行策划或担任家庭会议轮值主席,这种具象化的责任体验能快速提升心理成熟度,杭州某家庭教育工作坊的跟踪调查显示,参与家庭决策的男孩情绪稳定性提高39%。

引入第三方对话机制 当亲子沟通陷入僵局时,教练式导师的介入往往能打破死循环,这个角色可以是孩子崇拜的篮球教练、信赖的物理老师,甚至是优秀的学长,第三方视角能提供新的认知框架,成都某中学的调解案例显示,中立第三方的介入使冲突化解成功率提升至81%。

家长自我成长计划 参加"青春期大脑发育"工作坊,阅读《解码青少年心理》等专业书籍,家长的认知升级是破解沟通困局的核心密钥,深圳家庭教育学院的跟踪研究表明,系统学习青少年心理知识的家长,亲子关系改善率达92%。

在这场青春期的风暴中,真正的破局点不在于如何"改造"孩子,而在于我们能否完成自我的认知革命,当家长学会用成长的眼光看待对抗,用理解的胸怀接纳碰撞,那些叛逆表象下的成长诉求,终将化作破茧成蝶的生命力,每个倔强背影后,都藏着一个等待被看见的灵魂;每次沉默对抗中,都包含着渴望被理解的呐喊,建立沟通从来不是说服的艺术,而是共舞的智慧。