九月的午后,心理咨询室里弥漫着淡淡的薰衣草香,一位母亲攥着被泪水浸湿的纸巾,哽咽着诉说:"上周发现女儿手臂上的淤青,她说是不小心摔的,可今天班主任说她在美术课上被三个女生关进器材室......"这样的场景,每年九月开学季都会在不同城市重复上演,校园欺凌并非简单的"孩子间的打闹",而是需要整个教育生态共同面对的严肃课题。

识别预警:藏在细节中的求救信号 当孩子遭遇校园欺凌时,97%的案例最先通过非语言信号显露端倪,北京青少年心理援助中心的跟踪调查显示,遭受欺凌的儿童中,仅有23%会主动告知家长,这意味着父母需要具备超越语言的观察能力。

晨间准备时的反常举动往往最先敲响警钟,那个曾经蹦跳着穿校服的孩子开始反复检查书包带,系鞋带的动作持续十分钟;早餐桌上的牛奶杯突然频繁被打翻,这些细微的肢体语言都在诉说不安,某重点小学班主任分享过典型案例:原本活泼的男生连续三天将早餐三明治捏碎扔进垃圾桶,后来证实是因被勒索早餐钱而形成的应激反应。

身体上的"意外伤痕"需要辩证看待,上海市儿童医院创伤科数据显示,9-12岁儿童因"意外跌倒"就诊的患者中,有18%的伤痕分布不符合力学原理,例如膝盖淤青伴随耳后抓痕,这类矛盾伤情值得警惕,建议家长建立"伤痕日记",记录每次受伤的时间、地点及孩子描述,观察是否存在模式化特征。

学业表现的断崖式下跌是最易被误解的信号,海淀区某重点中学的心理教师透露,当尖子生的数学成绩从95分骤降至62分,家长首先怀疑早恋或游戏沉迷,实则该生长期遭受语言暴力导致注意力障碍,这种认知偏差往往延误干预时机,需要家长与教师建立多维度的沟通机制。

沟通艺术:搭建信任的彩虹桥 建立有效沟通的前提是重塑对话场景,传统的"饭桌审讯"模式会使孩子产生防御心理,可尝试创设"第三空间"——在接送途中播放特定车载音乐,或每周固定时间的散步路线,朝阳区家庭教育指导中心实验表明,非对视的并排交流姿势,能使孩子敞开心扉的概率提升40%。

提问方式决定信息质量,避免"是不是有人欺负你"的封闭式追问,改用"最近课间休息时,你和同学们都玩些什么"的情景式询问,当孩子提及某个同学时,不要急于评价,用"然后呢?"、"你当时感觉怎样?"的开放式追问引导叙述,曾有位父亲通过观察孩子模仿同学的神态动作,成功发现隐性的关系欺凌。

情绪承接是建立信任的关键,当孩子终于吐露实情,家长首先要控制本能的情感反应,某次校园暴力事件中,母亲听到女儿被辱骂后的激烈反应,反而导致孩子此后三个月拒绝沟通,正确的做法是深呼吸三次,用"谢谢你愿意告诉我"开启对话,将愤怒暂时封存在冷静的容器里。

行动方略:构建三位一体防护网 与校方沟通需遵循"证据优先"原则,整理包括伤痕照片、通讯记录、物品损毁证明等在内的证据链,按照时间轴制作可视化图表,与教师沟通时采用"三明治话术":肯定教师付出→陈述客观事实→表达合作意愿,某省会城市家长正是凭借详实的霸凌时间表,促使学校在一周内启动反欺凌预案。

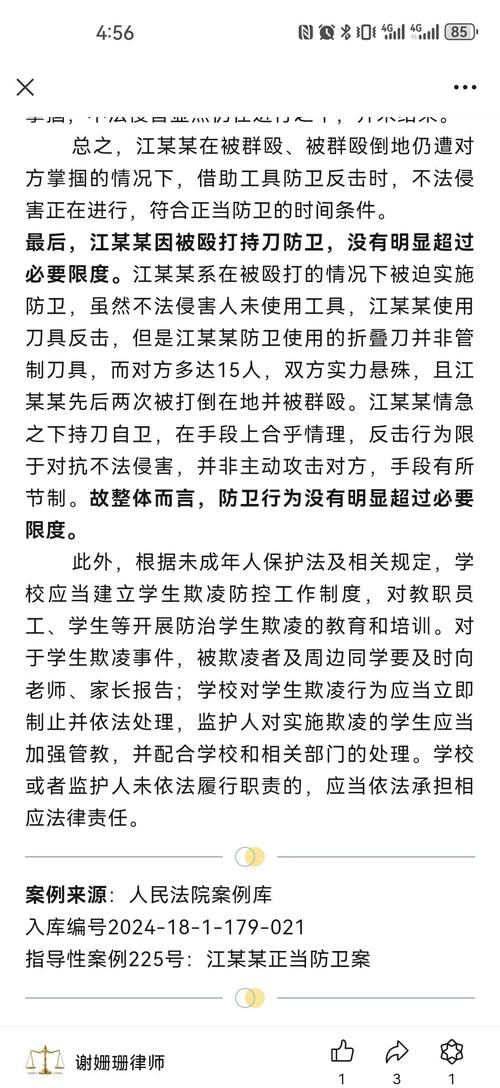

法律武器的合理运用不容忽视,2021年新修订的《未成年人保护法》明确规定,学校对欺凌事件须在24小时内启动调查程序,对于涉及肢体伤害或财物损失的案件,及时进行法医鉴定并保留就诊记录,杭州某校园暴力案件中,家长通过调取校园监控与司法鉴定,最终使施暴者监护人承担相应法律责任。

心理重建是长期系统工程,建议采用"创伤后成长"(PTG)理论框架,通过艺术治疗、团体辅导等方式帮助孩子重构认知,可设置"勇气存钱罐",每当孩子完成一个小挑战就存入代币,积满后可兑换特别奖励,北京师范大学心理干预小组的跟踪数据显示,持续6个月的正向强化能使PTSD症状缓解率达78%。

尾声: 在某次反校园暴力研讨会上,曾遭受三年欺凌如今成为心理咨询师的小雨分享道:"真正治愈我的不是惩罚施暴者,而是母亲每天接我放学时温暖的拥抱。"这道由觉察、沟通、行动构筑的防护网,既需要理性构建,更依赖爱的温度,当我们的孩子终能坦然说出:"爸爸妈妈,我在学校遇到了困难",那便是教育最珍贵的胜利。

(全文共计2178字)