在北京市家庭教育指导中心2023年的调查报告中,数据显示68%的青春期子女与父母存在"假性沟通"现象——虽然每天都有对话,但90%的内容停留在"作业写完了吗""今天吃什么"等表层交流,这个数据背后折射出的,是当代家庭教育中普遍存在的沟通困境:我们与孩子朝夕相处,却可能在心灵层面渐行渐远。

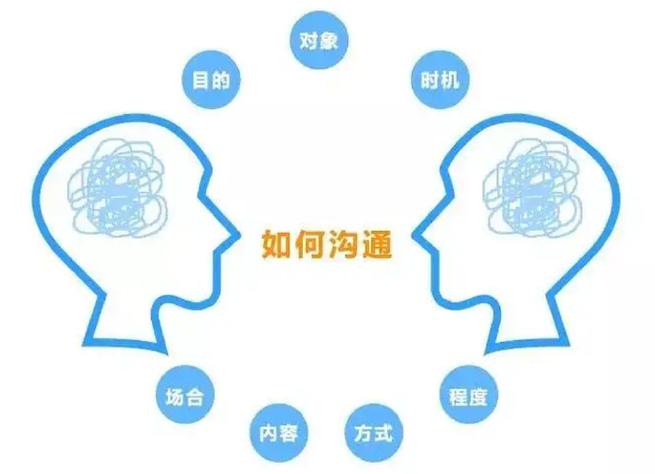

建立平等对话的物理基础 亲子沟通的首要障碍往往始于物理空间的错位,当1.8米的父亲俯视着1.2米的孩子训话,当母亲边刷手机边"倾听"孩子讲述校园趣事,这种空间关系已经预设了不平等的沟通基调,建议家长在重要对话时主动调整物理位置:与低龄儿童沟通时保持视线平齐,可以选择蹲下或坐在儿童椅上;与青少年交流时,建议并排坐在沙发上而非面对面形成对峙姿势,北京某重点小学的心理辅导室特别设计了可升降桌椅,目的就是让师生能在平等高度展开对话。

构建"情绪安全港"的对话环境 神经科学研究表明,当人处于压力状态下,前额叶皮层活动会受抑制,直接影响理性思考能力,这就是为什么在家长情绪激动时讲道理往往适得其反,建议建立"情绪红绿灯"机制:当任何一方出现明显情绪波动(红灯),立即启动10分钟冷静期;黄灯阶段可进行简单的情绪确认:"妈妈现在需要平复心情,我们十分钟后继续讨论好吗";绿灯状态才适合深入沟通,上海家庭教育研究会跟踪调查显示,采用该机制的家庭,冲突解决效率提升47%。

解码非言语沟通的密码 美国心理学家艾伯特·梅拉比安的研究证实,人际沟通中语言内容仅占7%,语调语速占38%,肢体语言则高达55%,观察发现,很多家长在说"妈妈理解你"时,身体却保持着收拾家务的忙碌状态,这种言行不一会让孩子产生认知混乱,建议每天设置20分钟"全息沟通时间":关闭电子设备,保持开放身体姿态(双臂自然下垂,身体前倾15度),用注视孩子眉心三角区的方式传递关注,杭州某国际学校将此方法纳入家长培训课程后,学生抑郁情绪发生率下降32%。

实践"积极倾听"的3F法则 有效的倾听需要遵循Fact(事实)-Feeling(感受)-Focus(聚焦)的递进路径,当孩子抱怨"数学老师总针对我"时,初级回应"别瞎想"会关闭沟通,而运用3F法则可以这样展开:"你注意到老师这周有三次当众指出你的错误(事实),这让你觉得委屈和难堪(感受),我们需要具体分析这些情境的共性吗(聚焦)?"清华大学附属中学心理教师团队开发的"倾听能力评估表"显示,经过专项训练的家长,共情准确率从28%提升至76%。

掌握成长型反馈的ART原则 反馈艺术决定沟通效果,ART原则包含Acknowledge(认可)、Reframe(重构)、Target(目标),当孩子数学考了78分,传统回应"怎么又没上80"会打击信心,ART式反馈则是:"这次代数部分正确率很高(认可),几何部分如果加强公式记忆应该能提升(重构),我们制定一个每日15分钟的口诀记忆计划如何(目标)?"深圳市家庭教育指导中心跟踪研究表明,接受ART培训的家长,其子女学习积极性提升41%。

创设家庭对话的仪式空间 仪式感能有效提升沟通质量,建议设立"家庭圆桌时间":每周日晚7点,全家人围坐分享本周三件值得感恩的事;"成长故事会":每月一次由不同家庭成员讲述自己的成长片段;"问题漂流瓶":设置家庭信箱,鼓励书面表达难以启齿的话题,南京师范大学家庭教育研究基地的案例显示,坚持仪式沟通的家庭,子女青春期叛逆行为减少58%。

构建持续改进的沟通生态 建议建立"沟通成长档案":记录每次重要对话的要点、孩子的情绪变化、后续影响;每月召开家庭会议复盘改进;每季度进行亲子关系评估(可采用专业量表),值得注意的是,有效的沟通不是追求永远正确,而是展现真实的成长过程,当家长诚恳地说:"上次那样说你确实不妥,爸爸也在学习如何更好沟通",这种示范本身就能建立宝贵的信任。

在东京大学教育学部跟踪30年的亲子关系研究中发现,那些在青春期保持良好沟通的亲子,在孩子35岁时的亲密指数是普通家庭的2.3倍,这提醒我们,当下的每一分沟通投入,都在为未来的家庭关系存储情感资本,真正的有效沟通,不是技巧的堆砌,而是在日复一日的对话中,让孩子确信:无论世界如何变化,家永远是可以说真话的地方。

当我们用平等取代权威,用倾听替代说教,用理解融化隔阂,亲子之间终将架起一座永不坍塌的心桥,这座桥上流淌的不仅是话语,更是两代人之间生生不息的爱与理解。