在城乡结合部某小学的课间十分钟,一群四年级学生挤在走廊角落争相观看短视频的场景令人揪心,某三甲医院青少年心理门诊数据显示,2023年接诊的注意力缺陷患儿中,67%存在日均手机使用超3小时的情况,这个触目惊心的数据背后,折射出当代小学生群体中普遍存在的手机沉迷现象,当我们深入剖析这一社会问题时,会发现其形成机制远比简单的"孩子自制力差"要复杂得多,实质上是家庭教养模式、学校教育生态与社会文化环境共同作用的结果。

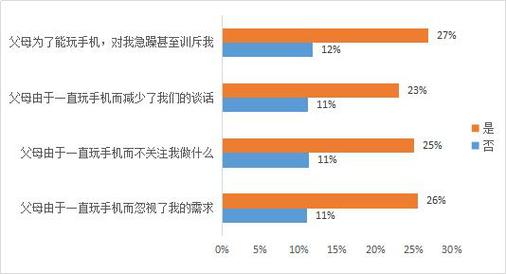

家庭教养体系的结构性失衡 在上海市家庭教育指导中心2022年的抽样调查中,78.3%的受访家庭存在"餐桌沉默症候群"——父母与子女共处时平均每10分钟查看手机2.8次,这种无意识的示范效应,使儿童在认知发展关键期将手机使用视为正常社交行为,笔者在深圳某重点小学跟踪观察发现,当家长要求孩子放下手机时,有41%的儿童会反问"为什么你们可以一直看"。

亲子互动质量持续滑坡是更深层诱因,北京师范大学发展心理学团队的研究表明,城市双职工家庭中,有效亲子沟通时间从2010年的日均87分钟锐减至2022年的32分钟,当真实的情感联结被短视频推送取代,手机自然成为填补情感真空的替代品,更值得注意的是,部分家长将手机作为"电子保姆",在商场、餐厅等公共场所,用动画片和游戏换取片刻安宁的做法,正在系统性地摧毁儿童的自控力培养机制。

学校教育生态的适应性滞后 当前教育体系对智能设备的矛盾态度加剧了管理困境,杭州某区教育局2023年专项调研显示,72%的教师承认在课堂上难以有效监管智能手表的信息接收功能,这种管理盲区与教学手段数字化转型形成鲜明反差:当教师用平板电脑布置作业时,如何说服学生这只是学习工具而非娱乐设备?

同伴群体的数字化生存方式正在重构校园社交规则,广州某外国语学校的田野调查发现,五年级学生中,没玩过《蛋仔派对》的学生会面临社交排斥风险,这种新型社交货币的流通,迫使儿童为获得群体认同而主动接触手机游戏,更严峻的是,传统课外活动吸引力持续衰减,某省会城市小学的课后服务数据显示,选择机器人编程班的学生仅有12%,而68%的学生更愿意在课后玩手机游戏。

教育评价体系的导向偏差同样值得警惕,当各类竞赛、考级通过线上平台进行时,客观上为儿童接触智能设备提供了正当理由,北京某重点小学的个案显示,为准备"线上英语演讲比赛",一名三年级学生日均使用电子设备时间从1小时激增至4.5小时,赛后仍保持3小时以上的使用惯性。

社会文化环境的系统性诱导 商业资本的算法围猎构成强大吸引力,头部短视频平台的数据显示,其9-12岁用户日均使用时长达到118分钟,远超成人用户的76分钟,这些平台运用神经心理学原理设计的奖励机制,如不定时奖励、自动播放等,精准刺激儿童的多巴胺分泌系统,某知名手游的运营日志泄露显示,其匹配机制会刻意将新玩家与机器人账号匹配,制造"轻松获胜"的虚假体验。

城市公共空间的娱乐缺失加剧了现实生活的枯燥感,对比研究显示,拥有完善社区儿童图书馆和运动场的区域,小学生手机成瘾比例比配套设施匮乏区域低38%,当现实世界无法提供足够有趣的替代选择时,手机构建的虚拟世界自然成为逃避出口。

网络亚文化的侵蚀作用不容小觑,跟踪某儿童社交平台发现,"黑化""摆烂"等亚文化符号在小学群体中传播速度是正能量的2.3倍,这些解构主流价值的网络模因,往往通过猎奇内容和叛逆话术吸引儿童持续关注。

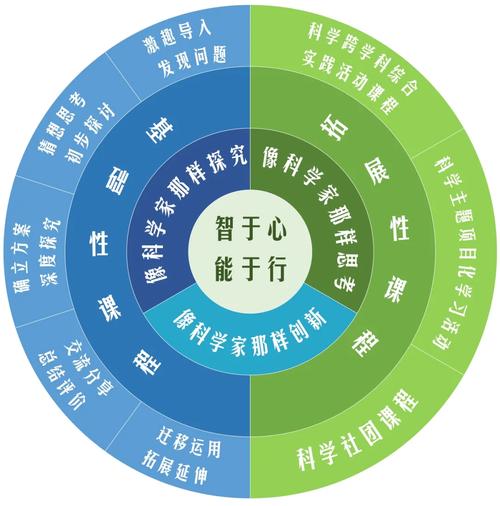

解困之路需要教育共同体的协同创新,家庭层面应建立"数字宵禁"制度,如设定每日19:00后全家禁用电子设备的铁律;学校需要研发沉浸式体感课程,用VR地理考察替代传统课本教学;社会层面则应立法规定商业平台设置"儿童防护模式",对向未成年人推送的内容进行神经认知影响评估,只有构建起家庭守门、学校导航、社会防护的三维治理体系,才能帮助儿童在数字时代实现健康成长。

这个牵动千家万户的教育难题,本质上是对成人世界的集体叩问:当我们批判孩子沉迷手机时,是否意识到他们只是被困在了大人制造的数字化牢笼里?破解困局的关键,不在于斩断网线,而在于重建真实世界的情感温度与成长魅力。