青春期心理发展的必然阶段 初中阶段(12-15岁)被称为"心理断乳期",学生大脑前额叶皮质尚未发育完全,杏仁核主导的冲动性反应增强,根据发展心理学家埃里克森的理论,这个阶段的核心任务是建立自我认同感,2023年中国青少年研究中心调查显示,76.3%的初中生存在明显叛逆表现,但仅有28%的家长能正确理解这些行为背后的心理诉求。

典型案例:14岁男生小杰在数学课上公然顶撞教师,经深入沟通发现,其真实诉求是希望获得班级事务的参与权,这个案例印证了发展心理学中"自主性需求"理论——青少年通过挑战权威来确认自我边界。

重构沟通认知:从"管教"到"引导"的思维转换 传统权威式教育在数字时代面临严峻挑战,神经科学研究表明,当青少年感受到被命令时,大脑会产生与疼痛相似的神经反应,建议家长建立"教育合伙人"意识,将沟通目标从"纠正行为"调整为"培养自主决策能力"。

有效方法:

- 采用"观察-感受-需求-请求"非暴力沟通模式

- 设置每周固定家庭会议时间

- 建立"问题解决"而非"错误追责"的对话导向

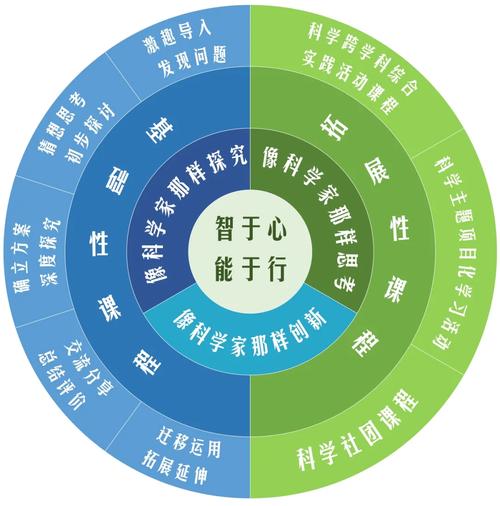

建立平等对话:四维沟通模型实践 根据青少年心理咨询专家约翰·科尔曼的"脚手架沟通理论",建议采用四维对话框架:

- 物理维度:保持视线平齐,消除居高临下的压迫感

- 语言维度:使用"我观察到...""我感受到..."句式替代指责性语言

- 情感维度:承认情绪合理性("生气是正常的")

- 认知维度:引导自我反思("你认为更好的处理方式是什么?")

实践案例:面对痴迷动漫的女儿,父亲通过共同观看《鬼灭之刃》,发现女儿崇拜角色中"保护家人"的核心特质,进而引导讨论现实中的责任担当。

化解冲突的黄金法则:3T原则应用 麻省理工学院研究的3T原则(Tone语调、Timing时机、Tactics策略)在青春期教育中效果显著:

- 语调控制:将声调降低15%,语速减慢30%

- 时机把握:避开饭前1小时(血糖低易怒期)

- 策略选择:采用"选择式提问"("你希望现在谈还是晚饭后谈?")

构建支持系统:家校社协同机制 建立包含班主任、心理教师、社区工作者的支持网络,某重点中学实践表明,实施"三方会谈"制度后,学生极端行为发生率下降63%,关键要素包括:

- 每月家长工作坊

- 同伴调解员培养计划

- 社区青少年活动中心资源对接

兴趣引导法:从对抗到合作的突破口 利用神经可塑性原理,将青少年热衷的领域转化为教育契机:

- 电竞爱好者:引导制定时间管理方案

- 追星族:分析偶像成功要素,规划个人发展

- 二次元文化:通过cosplay活动培养审美能力

某校开展的"兴趣转化计划"数据显示,参与学生在自我管理能力测评中得分提升41%。

持续性关系建设:五个日常互动技巧

- 每日3分钟高质量倾听:关闭电子设备,专注交流

- 成长型反馈:"比起上次,你在...方面进步明显"

- 非语言沟通:善用点头、拍肩等肢体语言

- 共同经历创造:每月一次"冒险日"活动

- 幽默化解术:用网络流行语建立情感共鸣

教育建议实施路径: 第1-2周:专注观察与倾听 第3-4周:尝试3T原则沟通 第5-8周:启动兴趣引导项目 第9周起:建立稳定的支持系统

青春期教育本质上是关系重建的过程,北京师范大学跟踪研究发现,采用科学沟通策略的家庭,青少年抑郁发生率降低57%,亲子关系满意度提升82%,记住关键点:叛逆不是问题,而是成长的信号;冲突不是终点,而是教育的起点,每个看似对抗的行为背后,都隐藏着渴望被理解的灵魂,掌握这些策略需要时间,但每一次有效沟通,都在为孩子的心理健康账户存入宝贵资产。