深夜11点,王女士第3次推开儿子房门时,发现15岁的少年把手机藏在枕头下装睡,当她伸手要没收电子设备,原本沉默的男孩突然暴起:"你能不能别管我!"这样的场景在无数家庭重复上演,中国青少年研究中心数据显示,82.3%的家庭经历过类似冲突,而真正能化解矛盾的家长不足37%,叛逆期不是孩子的"问题阶段",而是整个家庭系统的成长契机。

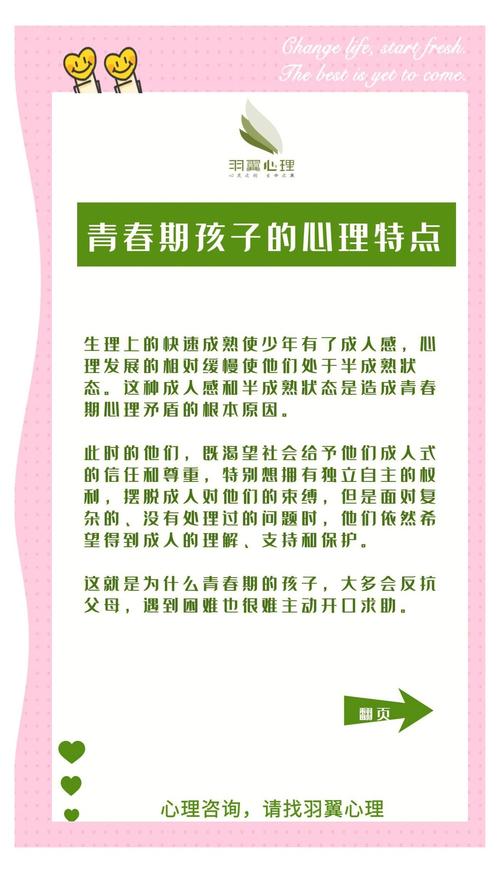

理解叛逆本质:神经科学与心理学的双重解码 青少年大脑前额叶皮层发育滞后于情绪中枢,这种生理差异导致他们容易情绪失控,哈佛大学神经学家Leah Somerville的研究证实,12-18岁青少年对情绪的敏感度是成人的3倍,而理性控制能力仅相当于成人的60%,当我们看到孩子摔门、顶嘴时,本质上是尚未成熟的大脑在应对外界刺激。

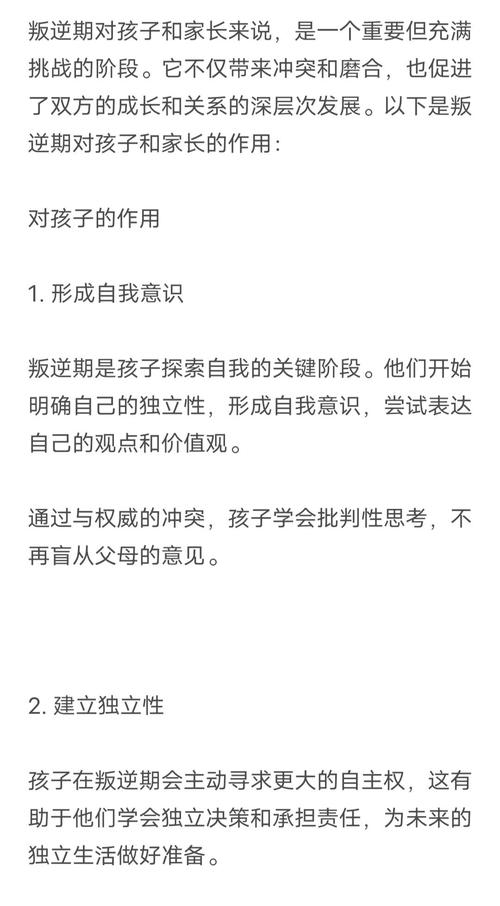

心理学视角下的叛逆具有进化意义,埃里克森人格发展理论指出,青春期核心任务是建立自我同一性,那些"不听话"的表现,实质是孩子在用极端方式探索身份边界,就像幼鸟必须顶撞蛋壳才能新生,青少年也需要通过对抗来确立独立人格,北京师范大学家庭教育研究中心追踪研究发现,适度叛逆的孩子在25岁后具有更强的自主决策能力。

家长常见误区:三类典型错误应对模式

- 高压控制型:38岁的张先生坚信"棍棒底下出孝子",没收女儿所有课外书强制学习,最终导致孩子出现自残倾向,这种专制型教养会激活青生的"战逃反应",使前额叶功能进一步受抑制。

- 消极回避型:"随他去吧"的放任态度同样危险,广州某重点中学调查显示,缺乏引导的叛逆学生中有43%产生网络成瘾问题,青少年前额叶尚未具备完全的风险评估能力,需要成年人作为"外部控制系统"。

- 矛盾摇摆型:李女士在严厉训斥和讨好补偿间反复横跳,这种不一致的反馈会破坏孩子的安全感,心理学中的"间歇性强化"效应会加剧对抗行为,就像赌徒对老虎机的执着。

破局之道:从权力斗争到共同成长

-

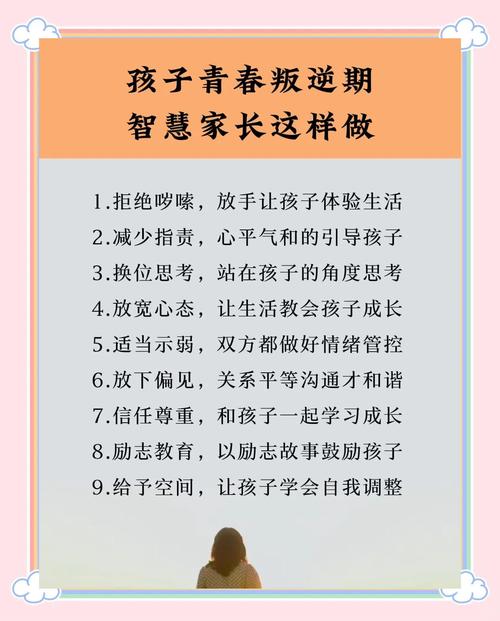

角色定位的进化:从"管理者"到"支持者" 上海家庭教育指导中心建议家长建立"脚手架式"支持:在孩子需要时提供支撑,在能力增长后逐步撤除,当16岁的小林执意要参加动漫社,父亲没有直接反对,而是提议:"我们做个风险评估表,列出可能遇到的问题和解决方案。"

-

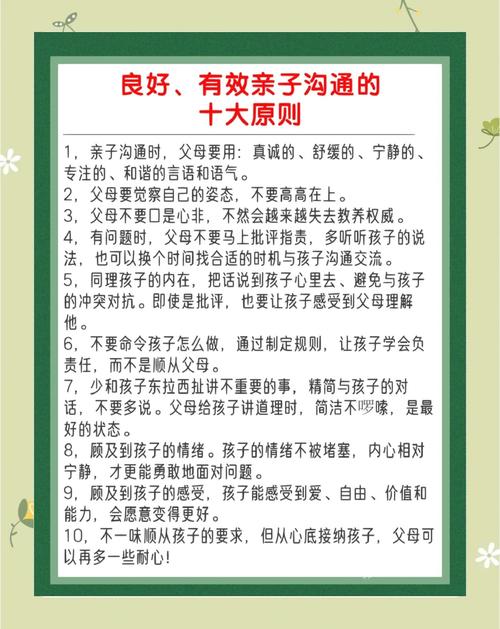

沟通模式的重构:非暴力对话实践 (1)倾听的"3×30法则":每天分3次、每次专注倾听30秒,家长刘先生发现,当他把手机倒扣在桌面认真听女儿说话时,孩子的抵触情绪明显下降。 (2)共情表达的黄金句式:"听起来你很...(情绪词),是因为...(事实),你希望...(需求)"这个沟通模板能有效降低防御心理。 (3)非暴力拒绝技巧:当孩子提出不合理要求时,采用"肯定需求+说明限制+替代方案"的结构。"妈妈理解你想通宵玩游戏(共情),但健康作息不能破坏(原则),我们可以商量周末适当延长时间(弹性)。"

-

关键原则的把握 (1)边界设定:如同治水需要堤坝,明确告知不可逾越的底线,但要注意"少而精",通常不超过3条核心规则。 (2)试错空间:允许孩子在可控范围内体验后果,当17岁的小美坚持冬天穿破洞裤,母亲没有阻止,而是让她自然感受寒冷,第二天主动添加衣物。 (3)情感联结:定期进行"非教育性互动",比如共同做饭、看场电影,华东师范大学跟踪研究显示,每周3小时纯粹陪伴可使亲子冲突降低57%。

家长的自我修行:走出原生家庭的循环 42岁的陈女士在咨询中突然醒悟:"我厌恶父亲当年的专制,现在却用同样方式对待女儿。"这种代际传递的教养模式需要被觉知和打破,建议家长进行"教养方式自检": • 记录每周与孩子的冲突场景 • 识别自己的情绪触发点 • 对照童年经历寻找关联模式

定期进行"父母冥想"练习:每天花5分钟回想当天与孩子的互动,区分哪些反应源于理性判断,哪些来自潜意识焦虑,这种元认知训练能显著提升情绪管理水平。

特殊情况的应对指南 当出现持续2周以上的情绪低落、自伤倾向或攻击行为时,需要专业介入,北京安定医院青少年门诊提醒:真正的病理性叛逆往往伴随睡眠障碍、食欲改变等生理症状,家长要避免将心理问题道德化。

尾声:叛逆期的真正价值 15岁的小雨在家庭会议中说:"每次和你们争吵,其实都在害怕你们不再爱我。"这句话道出了所有叛逆背后的真相,当我们穿越对抗的表象,看到的永远是孩子对爱和认可的需求,正如教育学家蒙台梭利所说:"每个叛逆行为,都是对理解的无声呼唤。"

这个看似艰难的阶段,实则是家庭关系转型升级的关键期,那些被妥善处理的冲突,终将转化为孩子未来面对世界的勇气,以及家长超越自我的智慧,当我们停止将青春期视为需要镇压的"问题",转而看作共同成长的机遇,亲子关系的真正和解就此开始。

(字数统计:2187字)