叛逆是成长的必然阶段

当13岁的女儿摔门而去时,王女士望着满地被撕碎的练习卷,突然意识到那个抱着洋娃娃要听睡前故事的小女孩已经消失,这样的场景正在千万个家庭重复上演,青春期叛逆像一场突如其来的风暴,将原本温馨的亲子关系撕开裂缝,从神经科学角度看,青少年前额叶皮质仍在发育,情绪调节中枢杏仁核却异常活跃,这种生理矛盾注定了叛逆期的必然性,美国国家心理健康研究所的追踪研究显示,92%的家庭在子女12-16岁期间都经历过显著冲突。

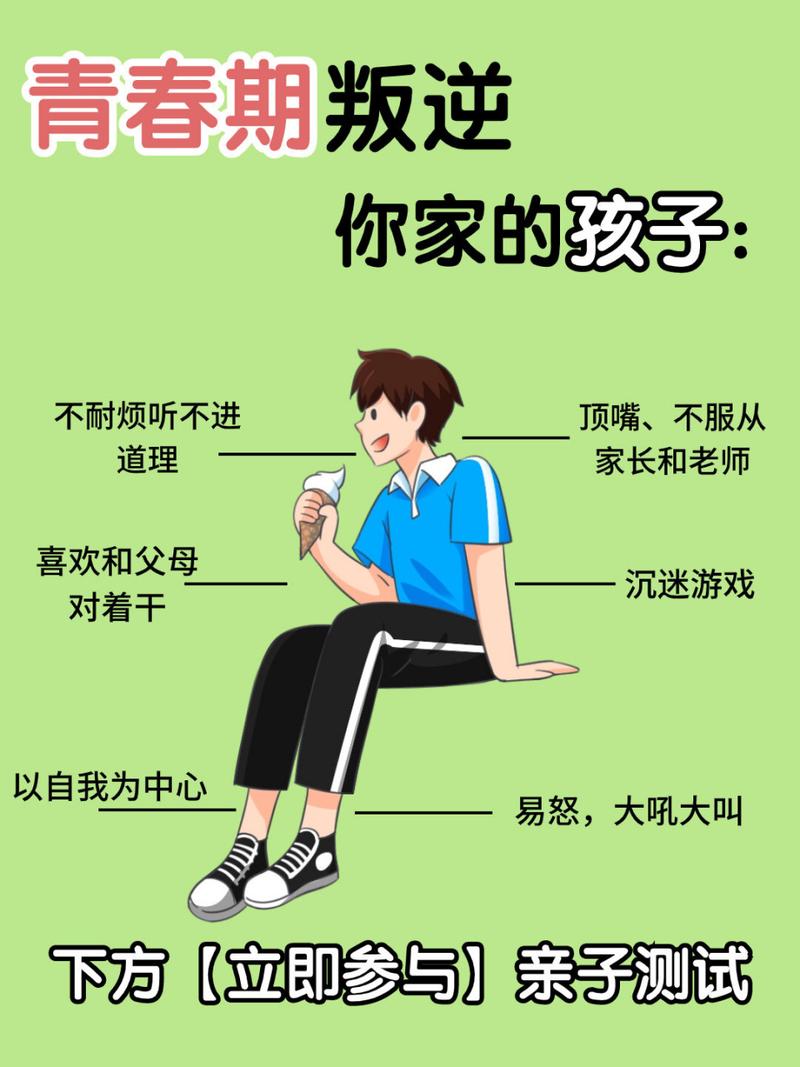

但绝大多数父母都陷入了认知误区:把孩子的对抗视为道德缺陷,将青春期叛逆等同于"学坏",叛逆是自我意识觉醒的标志,那些激烈的顶撞背后,是孩子试图建立独立人格的笨拙尝试,就像幼鹰第一次振翅总会跌跌撞撞,青少年正是在这种碰撞中学习掌控自己的人生方向。

家长常见的三大误区:压制、放任与情感绑架

面对叛逆期的孩子,家长们往往陷入三种典型误区,第一种是高压控制型父母,他们像严苛的教官,用门禁时间、手机监控、成绩要求筑起密不透风的牢笼,李先生的案例颇具代表性:当他发现初三儿子在书包里藏了漫画书,立即安装手机监控软件,结果换来孩子连续三周的沉默对抗,这种过度控制往往适得其反,南加州大学的研究表明,高压管教下的青少年抑郁概率比正常家庭高出47%。

第二种是消极放任型家长,他们像泄气的皮球般妥协:"反正管不住,随他去吧",这种教养方式容易让孩子在迷茫中失去方向,15岁的小美染发、逃课、混迹酒吧,正是因为父母离异后双方互相推诿管教责任,第三种更隐蔽的是情感绑架型父母,他们用"爸妈为你付出这么多"的道德枷锁束缚孩子,这种隐性控制会严重损害孩子的心理健康。

破局之道:从对抗到共生的关系重建

建立有效沟通需要打破传统的说教模式,心理学家的"三明治沟通法"值得借鉴:先描述客观事实("这周有三天凌晨回家"),再表达真实感受("妈妈很担心你的安全"),最后提出建设性建议("下次晚归能不能提前发个消息?"),就像14岁的小明和妈妈达成的"特殊暗号",当双方情绪激动时,用手比"暂停"手势,约定半小时冷静期后再沟通。

信任重建是个循序渐进的过程,可以从"风险可控的放权"开始:让初中生自己决定周末作息时间,前提是完成作业;允许高中生自主选购衣物,但约定消费限额,北京师范大学跟踪研究发现,获得适度自主权的青少年,自我管理能力提升达63%,关键是要把"监控"转化为"陪伴",就像张爸爸每周陪儿子打篮球时,自然聊起校园生活,比正襟危坐的审问有效得多。

设立边界需要智慧和技巧,与其全面禁止手机,不如共同制定《电子设备使用公约》,包括作业完成后的使用时段、夜间11点自动断网等条款,对于屡次突破底线的行为,可以采用"自然结果法":忘记交作业就承担老师的批评,拖延整理房间就取消周末出游,重要的是让孩子明白:自由永远与责任相伴。

家长自我成长:成为情绪稳定的引路人

父母情绪管理是必修课,当16岁的女儿吼出"你根本不懂我"时,深呼吸三次,把即将爆发的指责换成:"看来你现在很难过,愿意说说发生什么了吗?"这种情绪隔离能力可以通过正念练习提升,加州大学的研究显示,每天15分钟冥想能降低43%的亲子冲突强度。

家庭需要建立情感修复机制,可以设置"道歉日签",当父母错怪孩子时,写下:"昨天不该当众批评你,我忽略了你的感受。"定期召开家庭会议,用"玫瑰与刺"游戏轮流表达感激和不满,最重要的是保持教育一致性,避免"一个唱红脸一个唱白脸"的分裂教养。

寻求专业帮助不是失败标志,当孩子出现持续的情绪低落、自伤倾向或严重行为问题时,及时联系心理咨询师,就像感冒需要就医,心理困扰同样需要专业干预,北京回龙观医院的青少年门诊数据显示,早期接受家庭治疗的孩子,75%在半年内明显改善。

在青春期这场暴风雨中,父母要做的是从对抗风车的堂吉诃德,转变为提供安全港的灯塔守护者,15岁的小雨在作文里写道:"谢谢妈妈没有在我浑身是刺时推开我,她温暖的怀抱让我相信,这个世界永远有地方可以降落。"当我们用理解取代指责,用引导替代控制,叛逆期的惊涛骇浪终将化作孩子人格独立的澎湃动力,风暴越猛烈,雨后的彩虹越绚烂,这场成长的洗礼,终将让亲子双方都获得新生。