当12岁的林林第三次把午餐端到操场角落独自吃饭时,班主任王老师终于意识到问题的严重性,这个正处于小升初关键阶段的孩子,正经历着比学业压力更隐蔽的成长危机——社交孤立,在儿童发展心理学领域,12岁被称作"社交敏感期",这个阶段形成的同伴关系质量将直接影响青少年的心理健康与人格发展,面对孩子在学校显露的社交困境,家长和教育工作者需要以科学视角和专业方法进行系统性干预。

识别问题本质:理解"不合群"背后的多维成因 在展开干预之前,我们首先要破除对"不合群"的认知误区,美国儿童心理学会(APA)2022年的研究显示,12岁儿童的社交困境往往呈现复合型诱因:35%源于家庭互动模式,28%与社交技能缺失相关,20%涉及校园环境适应,余下17%则可能指向潜在的心理健康问题。

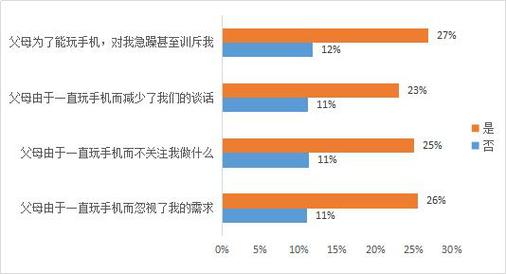

典型案例中的林林,表面看似内向寡言,实则隐藏着多重矛盾,其父是典型的高知"虎爸",长期采用结果导向的教养方式,导致孩子在社交中过度关注成败;母亲则是事无巨细的"直升机家长",无形中剥夺了孩子处理人际冲突的实践机会,这种家庭环境培养出的孩子,往往在同伴交往中表现出"既渴望亲密又恐惧受伤"的矛盾特质。

构建支持系统:五大干预策略详解

-

建立深度倾听机制 家长需要突破"询问-说教"的传统沟通模式,建议采用"3W倾听法":当孩子提及学校生活时,连续追问三个开放式问题(What happened? How do you feel? What do you need?),例如面对林林的情况,可以这样引导:"今天课间看到你和同学们好像有些距离(观察),能和我聊聊当时的情况吗(邀请)?"这种对话方式能有效降低孩子的防御心理。

-

社交技能情景化训练 针对12岁儿童的认知特点,推荐"角色反转剧场"训练法,家长可模拟校园常见场景:食堂拼桌、小组合作、课间游戏等,与孩子轮流扮演不同角色,重点训练三个核心技能:破冰对话("你这本《三体》我也看过")、冲突化解("我的观点可能不全面,你们怎么看?")、情感共鸣("你刚才说的那种感觉我特别能理解"),每周2-3次、每次20分钟的情景演练,能显著提升孩子的社交应对能力。

-

创造渐进式社交机会 从低压力场景逐步构建社交信心:初期可安排2-3人的兴趣小组(如乐高搭建、漫画创作),中期组织家庭联合活动(户外野餐、博物馆参观),后期鼓励参与班级服务岗位(图书管理员、活动策划),关键要把握"最近发展区"原则,每次挑战难度提升不超过孩子现有能力的20%。

-

家庭互动模式重构 建议实施"家庭社交日"计划:每周设定固定时段,全体家庭成员共同完成需要协作的任务(烹饪晚餐、布置房间),在此过程中刻意示范:如何表达需求("我需要有人帮忙切胡萝卜")、处理分歧("你选的墙纸颜色很好,不过我们可以再比较下其他方案")、给予肯定("你摆餐具的方式真有创意"),这种模式能有效改善孩子的互动模式。

-

校园生态系统干预 教育工作者可借鉴"涟漪支持圈"理论,由内向外构建四层支持网络:第一层指定1-2位友善同伴作为"社交伙伴",第二层安排科任老师进行课堂互动引导,第三层组织跨班级兴趣社团,第四层开展全校性的合作型学习项目,这种分层支持能帮助孩子自然融入集体。

预警信号识别与专业干预 当孩子持续出现以下症状超过两周时,需寻求专业帮助:拒绝上学频率增加、躯体化反应(头痛/腹痛)、睡眠模式紊乱、自我评价持续降低,此时应联系学校心理教师,并考虑联合临床心理医生进行系统评估,切记避免"病耻化"标签,可采用"我们遇到些小挑战,找专家帮我们出主意"的话术引导。

帮助12岁孩子突破社交困局,本质上是在搭建通向心理成熟的脚手架,这个过程中,教育者要像优秀的园丁那样——既提供足够的生长支撑,又懂得适时退后让阳光照进来,当我们用理解取代焦虑,用策略替代说教,那些暂时躲在角落的孩子,终将在适合自己的节奏里,绽放出独特的社会化之花,每个孩子都有属于自己的社交春天,我们要做的,是准备好迎接花开的耐心与智慧。