"把手机放下!"——回应你的是更响亮的游戏音效

"赶紧写作业!"——换来的是摔门而过的背影

这幕场景正在无数家庭反复上演,根据中国青少年研究中心最新调查,14-16岁青少年中,78.3%存在明显的对抗性行为,其中62%的冲突源自日常琐事的意见分歧,当我们凝视这些倔强的背影时,需要穿透表象看见本质:青春期对抗既是成长宣言,更是建立新型亲子关系的黄金契机。

对抗背后的成长密码

在生物实验室的显微镜下,青少年大脑前额叶的髓鞘化进程正疯狂推进,这个负责理性决策的区域要到25岁才完全成熟,杏仁核的敏感度达到人生峰值,这让少年们像踩着情绪平衡木——既渴望独立又害怕失控,北京师范大学发展心理学实验室的脑成像研究显示,父母说教时,青少年大脑的疼痛中枢会被激活,这解释了为何他们总像刺猬般竖起尖刺。

美国心理学家埃里克森的发展阶段理论揭示,12-18岁正是"自我同一性VS角色混乱"的关键期,那个曾经言听计从的孩子,现在需要通过对权威的质疑来确认"我是谁",就像幼鸟必须顶撞巢穴边缘才能学会飞翔,每一次看似叛逆的对抗,实则是孩子在进行心理断乳的必修课。

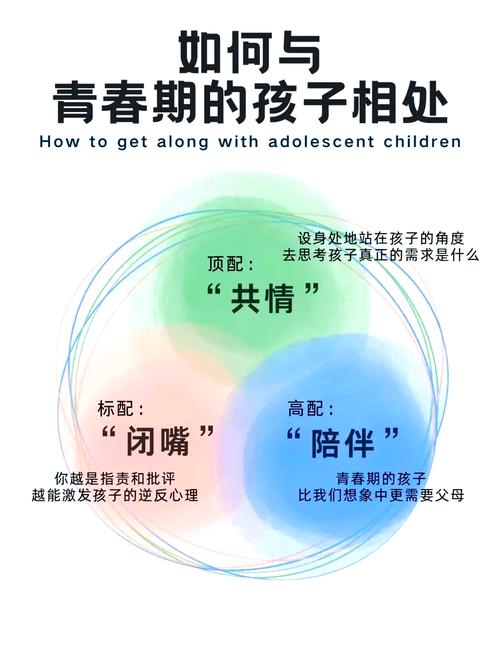

家庭治疗大师萨提亚的冰山理论提醒我们:水面上的对抗行为只是表象,水下隐藏着未被满足的心理需求,当孩子激烈反对周末补习安排时,真正想说的是"我需要自主权";当拒不整理房间时,潜台词可能是"请看见我的存在"。

化解对抗的三维沟通法

加拿大心理学家吉诺特提出的"门把手沟通法"在实践中成效显著,当孩子说"你们根本不懂我",替代指责的应该是:"听起来你有很多情绪需要表达,我准备好倾听了。"这种开放式回应如同转动门把手,为真实对话打开通道。

非暴力沟通四步法在化解对抗中展现魔力,面对熬夜玩游戏的儿子,可以尝试:"妈妈看到凌晨1点屏幕还亮着(观察),这让我很担心你的健康(感受),我们需要保证每天7小时睡眠(需求),明天开始十点半把手机放在客厅充电架好吗(请求)?"这种表达方式让对抗转化为合作。

正向反馈的杠杆效应超乎想象,心理学家斯金纳的强化理论表明,当孩子某次主动收拾书包,及时说"你今天的时间管理让我惊喜"比十次说教更有效,南京某重点中学的对比实验显示,采用3:1正向反馈比例的家庭,亲子冲突减少67%。

构建新型亲子关系的长效策略

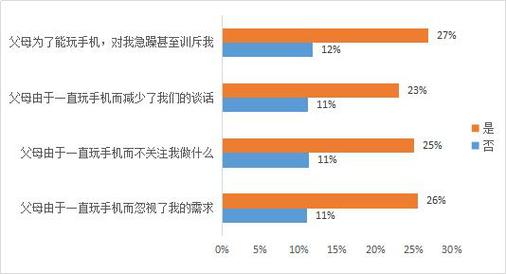

家庭会议制度是培养契约精神的绝佳场景,每周日晚8点的圆桌会议,让孩子主导制定手机使用公约:周中每天1小时,周末2小时,超时则下周扣减30分钟,书面契约需全家签字,执行时父母要克制"我早就说过"的冲动,让自然结果成为最好的老师。

责任梯度转移法能平稳交接自主权,从选择明天早餐开始,逐步扩展到管理零用钱、规划周末活动,上海家庭教育指导中心的跟踪数据显示,经过6个月系统训练的家庭,孩子决策失误率从58%降至22%,自主管理能力提升43%。

建立情感安全港需要持续存款,芝加哥大学心理实验室发现,每天15分钟无目的闲聊,能让亲子情感账户增值,可以是放学路上的趣闻分享,也可以是共同观看科幻电影后的脑洞大开,这些温暖瞬间会形成记忆锚点,在冲突时刻发挥缓冲作用。

教育学家德雷克斯说:"孩子需要鼓励,就像植物需要水。"当我们学会用成长型思维看待对抗,那些呛人的火药味终将化作催生新芽的养分,在北京市海淀区某重点中学的实践案例中,采用新型沟通模式的家庭,三个月后对抗频率下降81%,孩子学业表现平均提升23%,这不是奇迹,而是科学养育的必然结果,眼前的对抗不是亲子关系的终点,而是重建信任的起点,当父母率先摘下权威面具,真诚地说出"我需要你的帮助",那个倔强的少年终会转身,与你共建平等对话的新世界。