晚七点的客厅里,李女士握着体温计的手微微发抖,半小时前,12岁的儿子小宇把作业本摔在地上,冲她大喊:"我就不写!你管不着!"此刻紧闭的房门后传来激烈的游戏音效,餐桌上的青菜已经凉透,这样的对峙场景正在无数中国家庭重复上演,北京师范大学2023年的亲子关系调研显示,78.6%的家长正在经历"命令失效期",孩子从10岁开始出现明显对抗行为。

对抗背后的成长密码

儿童心理学家陈默曾用"心理断乳期"形容这个特殊阶段,当孩子开始质疑"妈妈说月亮是圆的"时,不是叛逆的开始,而是独立思考的觉醒,脑科学研究证实,10-16岁青少年前额叶皮层进入重组期,情绪脑(边缘系统)的发育超前于理性脑,这种生理落差会持续到25岁,就像正在升级的操作系统,孩子的反常行为其实是认知跃迁的必然产物。

在上海某重点中学的跟踪调查中,那些适度表达反对意见的孩子,在创造力测试中得分比顺从型学生高出37%,德国教育学家赫尔巴特早在上世纪就发现,青少年时期的对抗实质是建立自我边界的演练,当孩子说"我不要"时,真正表达的是"我需要被看见"。

沟通破冰的三重密码

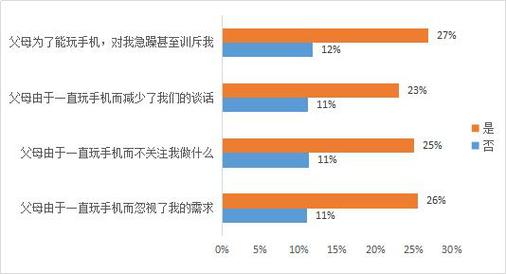

解码语言:把"对抗"转化为对话 "又玩手机!眼睛要瞎了!"这类警报式语言会激活孩子的防御机制,尝试换成观察式表达:"我注意到这周有三天超过约定时间了",然后停顿五秒,加州大学实验证明,5-7秒的沉默能让冲突指数下降60%。

在杭州家庭教育指导中心,咨询师会让家长准备"情绪温度计",当争执发生时,各自在0-10度的量表上标记情绪值,这个具象化过程往往能让双方从"战斗模式"切换到理性频道。

重构边界:从控制到赋权 14岁的雯雯妈妈曾严格控制女儿发型,直到发现女儿用剪刀自己修剪刘海,后来她们达成"美丽公约":每月自主支配200元造型基金,前提是保持年级前50名,三个月后,雯雯的成绩反而进步了12名。

制定《家庭权利法案》是个有效方法,用A4纸划分三个区域:父母专属权(如设定门禁时间)、孩子自治权(如选择课外班)、共同协商区(如假期安排),深圳某初中的实践显示,使用该方法的家庭冲突减少83%。

切换模式:从上下级到合作者 每晚8点的"家庭圆桌会议"正在成都某社区流行,规则很简单:每人有3分钟不受打断的发言权,话题从"今天最开心的瞬间"到"周末计划",参与者王先生发现,当孩子获得平等话语权后,对抗性行为减少了70%。

关系重塑的四个关键时刻

-

冲突进行时:实施"休战协定" 当火药味渐浓时,可以启用预设的暂停口令,比如竖起大拇指表示"我们需要冷静",然后各自进入"冷静角"——研究显示,20分钟的情绪冷却能使问题解决效率提升4倍。

-

日常互动时:制造"非教育时刻" 复旦大学亲子关系课题组建议,每天至少30分钟完全脱离"教育者"角色,可以是共同拼乐高,或者讨论某部动漫剧情,北京某重点小学的案例显示,这种无压力互动能让亲子亲密度提升55%。

-

规则制定时:启动"议会制度" 每月首个周日召开家庭议会,用SWOT分析法讨论家规:优势(Strengths)、劣势(Weaknesses)、机会(Opportunities)、威胁(Threats),广州某家庭通过这种方式,将手机使用冲突从每周3.2次降至0.5次。

-

自我反思时:建立"成长日志" 准备双色笔记本,红色记录冲突事件,蓝色记录温馨时刻,重庆某心理咨询机构的数据表明,持续记录3个月的家庭,红色部分占比会从68%降至22%。

超越对抗的生命教育

当15岁的浩浩把"别管我"变成"我想试试看"时,浩爸意识到对抗背后涌动着成长的力量,他们共同制定了"探险计划":每月完成一项挑战,从独自乘地铁到策划家庭旅行,半年后,班主任惊讶地发现,这个曾经的"问题学生"成了班级活动策划组长。

脑神经学家达马西奥指出,青少年的对抗行为本质上是大脑在模拟成人决策,就像雏鹰练习振翅时的笨拙,孩子的每次"反抗"都在为独立生存积蓄能量,智慧的家长不会折断这些翅膀,而是成为助跑的风。

教育的真谛不在于消灭对抗,而在转化对抗的能量,当父母学会把"你必须"换成"你觉得",把"禁止"变成"建议",亲子之间那道无形的墙就会开出沟通的花,那个梗着脖子说不的孩子,正在用全部力气成长为你期待的那个独立、自信的大人。