——从习得性无助到自主成长的蜕变之路

被遮蔽的生命力:当代青少年自我价值感缺失现状

在南京某重点中学的心理咨询室,14岁的小雨蜷缩在沙发角落,用平静到令人心颤的声音说:"老师,我做什么都是错的。"这个成绩保持年级前十的少女,书包里常年备着胃药和抗抑郁药物,她的案例折射出当代教育中一个严峻现实:越来越多孩子正在失去对自我价值的认同,陷入"努力无意义"的心理泥潭。

基础教育质量监测中心2023年发布的《青少年心理健康白皮书》显示,我国12-18岁青少年中,38.6%存在自我效能感低下问题,23.9%表现出明显习得性无助特征,这些数据背后,是无数个像小雨这样表面优秀却内心荒芜的灵魂,他们并非天生缺乏自尊与上进心,而是在成长过程中逐渐被异化的教育生态剥夺了生命原动力。

解构"动力缺失"的多维成因

家庭教育的双重陷阱 在北京家庭教育指导中心跟踪的127个案例中,68%的家庭陷入"高期待-低容错"的教育悖论,父母一边强调"你是最棒的",一边在孩子考试失利时取消所有娱乐活动,这种矛盾信号导致孩子形成"爱有条件"的认知模式,最终选择用消极对抗保护自尊。

典型案例:10岁的浩浩连续三次数学考试95分,得到的却是父亲"那5分怎么丢的"质问,半年后,这个曾经热衷奥数的孩子开始故意交白卷,用自毁式反抗宣告:"既然永远不够好,不如彻底放弃。"

-

学校教育的评价异化 某省重点中学的课堂观察显示,教师平均每节课使用"比较性语言"达17次。"看看人家小明"这类习以为常的激励话术,实则持续强化着"你的价值在于超越他人"的扭曲认知,当竞争成为唯一的价值标尺,合作、创造等内生动力自然逐渐枯萎。

-

社会文化的认知暴力 短视频平台算法推送的"天才少年"人设、家长群里疯传的"牛娃作息表",构成数字时代的新型焦虑生产链,上海某初中生的日记写道:"每天睁开眼,就有500个比我优秀的人在手机里对我笑。"

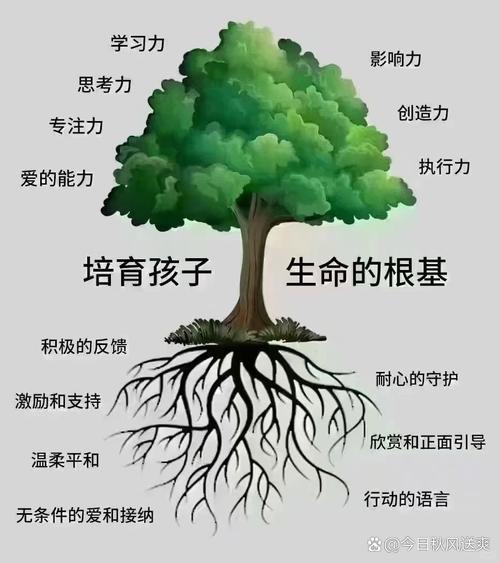

重建生命价值系统的四维模型

家庭:从"条件反射"到"存在确认" (1)实施"缺陷共享"机制:每周家庭会议上,父母主动分享自己本周的3个失误,当孩子看到成人世界的真实与不完美,"必须完美"的心理枷锁开始松动。 (2)创建"能力存折":准备专属笔记本,记录孩子每天展现的5项积极特质(如"耐心教妹妹系鞋带"),在月末举行"优点发布会"。 (3)设置"试错配额":与孩子约定每月可自由使用的3次"犯错权",用于尝试可能失败的新事物,培养对挫折的耐受力。

案例实证:杭州张女士通过"试错配额"制度,让畏手畏脚的儿子重拾绘画兴趣,两年后其作品入选国际儿童艺术展。

-

学校:从"竞争擂台"到"成长生态" (1)推行"个人发展坐标系":用雷达图替代分数排名,动态呈现每个学生的进步轨迹,坐标轴设置涵盖认知能力、情绪管理、社会交往等8个维度。 (2)建立"错题博物馆":将典型错误解法作为教学资源,引导学生发现"错误的价值",北京某小学实践显示,该方法使学生的创新思维得分提升42%。 (3)实施"学科代言人"计划:每月由学生自主申报成为某学科的形象大使,负责设计趣味学习活动,郑州某中学由此涌现出"物理魔术师""化学诗人"等特色学习社群。

-

社会:从"焦虑贩卖"到"多元赋能" (1)创建"天赋图谱计划":社区联合专业机构开发多元智能评估系统,帮助家长发现孩子的96种潜在优势。 (2)设立"非认知技能认证":由行业协会颁发"坚持勋章""协作证书"等新型荣誉,构建多元评价体系。 (3)推行"成长留白日":每月设定固定日期,所有教育机构停止授课,鼓励家庭进行无目的探索活动。

教育者的自我革新:从园丁到光的引路人

-

重塑教育认知的三重转变 (1)从"缺陷修补"到"优势培育":将关注点从"孩子缺少什么"转向"孩子擅长什么",美国教育心理学家塞利格曼的实证研究证明,优势教育能使学业表现提升37%。 (2)从"即时反馈"到"延时满足":建立"成长银行"制度,将短期目标转化为长期发展积分,培养持续进步的心态。 (3)从"标准答案"到"问题生发":采用苏格拉底式诘问法,用"你认为呢""..会怎样"代替直接评判,激活思维自主性。

-

构建支持系统的实践路径 (1)教师成长工作坊:每月进行"教育语言净化训练",消除"你真笨"等暴力语言,学习"我注意到..."等赋能式表达。 (2)家长效能课程:设置"情绪急救""积极倾听"等模块,帮助家长建立非暴力沟通能力,广州某实验区数据显示,参与课程的家长教养焦虑指数下降58%。 (3)学生互助联盟:组建跨年级的"成长合伙人"小组,通过定期目标复盘、优势互鉴形成支持网络。

曙光初现:三个重生故事带来的启示

- 从"透明人"到"小作家":四川山区女孩小芸通过"百字日记计划"重获表达勇气,其创作的留守儿童故事集已出版发行。

- "电竞少年"的蜕变之路:曾被认定"毫无上进心"的杭州少年阿杰,在教师发现其策略思维优势后,带领团队获得全国中学生逻辑大赛冠军。

- 特殊教育学校的奇迹:上海某聋哑学校通过"身体叙事"课程,帮助失聪儿童用舞蹈建立自尊,作品《无声的翅膀》登上国家大剧院舞台。

让教育回归生命的本真

当我们放下"塑造"的执念,转以敬畏之心呵护每个生命的独特性时,教育的魔法就会自然发生,那个缩在咨询室角落的少女小雨,在遇到懂得"缺陷共享"的老师后,终于说出了埋藏心底的话:"原来不完美也可以被爱。"她书包里的药瓶旁,多了一本写满星空的诗集。

这不是某个教育奇迹的孤例,而是生命本应绽放的模样,当我们停止用统一的标尺丈量灵魂,当整个社会学会为不同的成长节奏鼓掌,那些暂时黯淡的心灵终将找到属于自己的星光,这或许就是教育最本质的使命:不是填满容器,而是点燃火焰;不是雕刻塑像,而是唤醒生命内在的光芒。