2023年暑期某天深夜,杭州某医院急诊室收治了一名15岁的中学生,这个女孩为了购买偶像演唱会门票,连续两周节食省钱导致严重低血糖晕倒,这个真实案例引发了社会对青少年追星现象的深度思考:在移动互联网时代,孩子们对偶像的迷恋早已超越简单的欣赏范畴,正演变成需要教育工作者和家长共同面对的成长课题。

追星现象的深层心理图谱

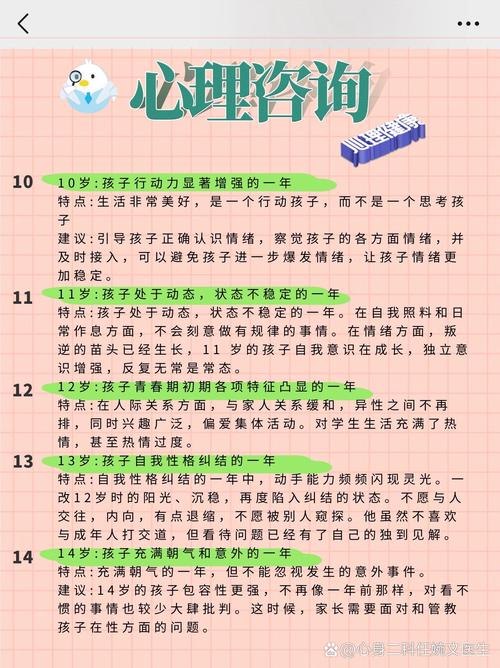

青少年时期是人生中建立自我认同的关键阶段,根据埃里克森人格发展理论,12-18岁个体正处于"自我同一性与角色混乱"的心理冲突期,当现实生活中的角色定位出现迷茫时,偶像往往成为他们投射理想自我的载体,北京师范大学青少年研究中心2022年的调查显示,78.3%的受访学生承认"偶像身上有我想成为的样子"。

这种心理投射往往呈现三个特征:补偿性满足、群体归属需求及情感代偿机制,广州某重点中学的心理教师王敏记录过典型案例:性格内向的初二学生小林将韩国某男团视为"另一个自己",在日记中写道:"他们在舞台上发光的模样,就像替我实现了不敢表达的梦想。"

家庭教育中的认知误区诊断

面对孩子的追星行为,多数家长容易陷入两种极端:高压管控或放任自流,上海家庭教育研究会2023年的调研数据显示,67%的家长采取过强制措施,包括断网、没收周边产品等,但这类做法往往导致亲子关系恶化,32%的受访青少年因此产生逆反心理。

更值得警惕的是部分家长将追星行为妖魔化,心理学博士陈立指出:"将偶像崇拜等同于堕落是认知偏差,83%的青少年能清晰区分虚拟崇拜与现实生活。"北京某重点高中班主任分享的案例颇具启示:学生小张痴迷某科研明星,不仅成绩稳居年级前十,还自发组建了"少年科学院"社团。

教育引导的立体化策略构建

建立有效沟通机制是破冰关键,南京师范大学家庭教育专家团队建议采用"三级对话法":首先以"最近发现你在关注××"开启话题,继而用"你觉得他哪些方面特别吸引人"引发思考,最后以"如果把这些优点转化成自己的能量"实现引导,这种渐进式交流能降低孩子的心理防御。

价值引导需要创造性转化,成都某中学历史教师曾巧妙设计"偶像进化史"课题,让学生研究古今中外名人的成长轨迹,这种教学创新使95%的参与学生重新认识了偶像的内涵,37%的学生开始关注行业领军人物而非娱乐明星。

追星能量的正向转化实践

在深圳某国际学校,戏剧社教师将流行文化融入教学,组织学生改编偶像歌曲创作校园音乐剧,这种艺术实践不仅满足了学生的情感需求,更培养了团队协作、创意表达等核心素养,参与项目的学生中,82%的家长反馈孩子时间管理能力显著提升。

杭州某重点高中开展的"偶像导师计划"更具借鉴意义,学校邀请各领域杰出人士担任学生成长导师,航天工程师、非遗传承人等走进校园,实施三年后,该校学生选择科技、文化领域偶像的比例从19%提升至63%。

数字时代的家长自我成长

教育研究者发现,70%的亲子冲突源于代际数字鸿沟,当家长对B站、超话等追星主阵地一无所知时,教育引导必然失效,北京某示范性高中建立的"家长数字学院"提供新媒体素养课程,帮助家长理解应援文化、打榜机制,使家庭教育指导更具针对性。

更重要的是建立新型亲子关系,心理专家建议每周设置"家庭文化共享时间",父母可以主动了解孩子喜欢的偶像作品,孩子也尝试接触父母推荐的经典文化,这种双向互动能构建平等对话的基础,上海某家庭的实践案例显示,经过半年磨合,初三学生小杨主动将追星支出控制在零用钱的15%以内。

社会支持系统的协同育人

学校教育需要构建文化免疫力培养体系,广州某中学开发的"媒介素养"校本课程,教授学生识别商业造星机制、分析粉丝经济链条,使青少年在接触流行文化时保持理性思考,数据显示,课程实施后学生冲动性消费行为下降41%。

公共文化服务同样肩负责任,国家大剧院推出的"青春艺术季",通过低票价、强互动的形式,让青少年接触高雅艺术,2023年暑期,该活动吸引12万人次参与,37%的青少年表示开始关注艺术领域偶像。

在东京奥运会女子10米跳台决赛现场,全红婵的完美表现引发观众席阵阵惊呼,这个案例揭示着偶像本质的回归:真正的偶像崇拜应该是对卓越品质的追寻,对专业精神的礼赞,当家庭教育能帮助孩子建立这样的价值认知,追星就不再是洪水猛兽,而可能成为照亮成长之路的星辰。

教育工作者和家长需要共同搭建这样的认知桥梁:理解青少年在追星行为中投射的心理需求,用智慧引导将盲目崇拜转化为成长动力,让每个孩子在仰望星空时,都能找到属于自己的生命坐标,这或许才是应对追星现象最本质的教育应答。

(全文共1465字)