盛夏的午后,社区游乐场里传来稚嫩却坚定的童声:"我就要穿这件恐龙睡衣!"四岁的小宇紧紧抓着皱巴巴的睡衣下摆,红扑扑的脸蛋上挂着倔强的泪珠,年轻妈妈蹲在旁边轻声细语地劝说,围观家长们交换着会心的眼神——这样的场景每天都在不同家庭上演,儿童倔强行为看似任性,实则是成长过程中重要的心理信号,需要我们以教育者的专业视角,结合儿童发展心理学理论进行深度解析。

生理发育进程中的必然印记 从神经科学视角观察,3-6岁儿童正处于前额叶皮层快速发育阶段,这个掌管理性思考与情绪控制的重要脑区,其髓鞘化过程要到青春期才能基本完成,美国加州大学神经发育实验室的追踪研究显示,幼儿在面临选择时,杏仁核(情绪中枢)的活跃度是成人的2.3倍,这种生理特性决定了儿童更倾向于用直觉反应而非理性判断应对环境刺激。

蒙特梭利教育法创始人玛利亚·蒙特梭利曾指出:"儿童固执期是自我意识觉醒的必经之路。"当幼儿发现自己的意志可以影响周围环境时,会通过反复试验来确认这种新获得的能力,就像学步期儿童不断扔玩具并非故意捣乱,倔强行为的本质是建立"我能影响世界"的认知图式,此时若家长采用简单压制的方式,反而会强化孩子的对抗心理。

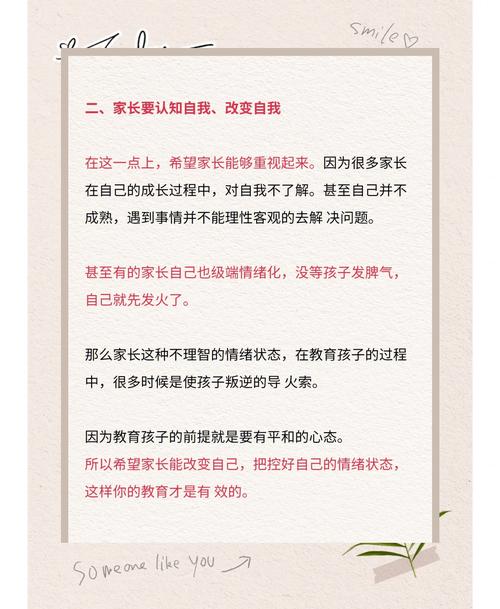

家庭互动模式的心理投射 发展心理学研究表明,家庭教养方式与儿童行为特征存在显著相关性,北京师范大学家庭教育研究中心2022年的调查数据显示,在权威型教养家庭中,儿童出现倔强行为的频率比专制型家庭低47%,当父母过度使用命令式语言,儿童会通过固执己见来争取自主权,这种对抗往往成为亲子权力博弈的具象化表现。

值得关注的是,当代家庭中普遍存在的"过度教养"现象,上海家庭教育研究会跟踪调查发现,62%的家长存在替学龄前儿童做决定的惯性,这种越界行为会导致儿童产生"心理窒息感",继而用更为激烈的方式维护自我边界,如同被过度修剪的植物会扭曲生长,儿童的倔强有时是对过度保护的本能反抗。

认知发展阶段的特殊表达 根据皮亚杰的认知发展理论,2-7岁儿童正处于前运算阶段,这个时期的典型特征是自我中心思维,他们尚不能完全理解不同视角的差异性,因此会坚持自己的认知方式,例如坚持认为"饼干碎了就不是原来的饼干",这种在成人看来不可理喻的固执,实则是儿童建构客体永久性概念的重要过程。

语言表达能力的发展滞后于思维发展,是导致倔强行为的另一重要因素,哈佛大学儿童发展中心的实验显示,4岁儿童的平均词汇量仅为成人的1/5,当无法准确表达需求时,身体抗拒往往成为最后的沟通手段,此时家长若急于纠正行为而忽视情感需求,可能错失理解儿童真实意图的关键契机。

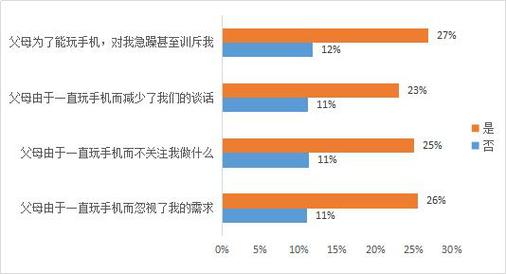

社会环境变迁的新型挑战 数字化时代带来的信息过载,正在重塑儿童的认知模式,中国青少年研究中心2023年的报告指出,城市儿童平均每天接触电子屏幕时间达2.8小时,虚拟世界即时反馈的特性,与现实生活的延迟满足形成强烈反差,这种认知冲突容易催生急躁、固执的行为倾向。

当代教育环境中的竞争压力也在产生微妙影响,某重点幼儿园的跟踪调查显示,在才艺班超过3个的儿童中,倔强行为发生率比普通儿童高出38%,当儿童被过早纳入成人化的竞争体系,其心理防御机制会通过固执行为来守护最后的自主空间。

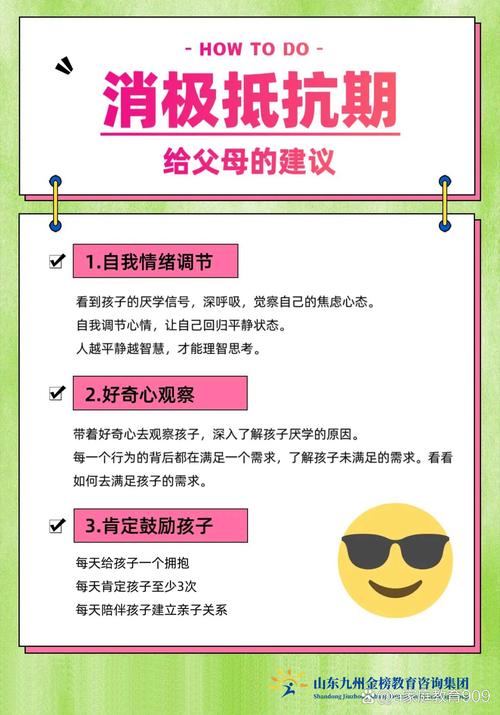

教育应对的四个维度

-

建立情感联结:在冲突发生时,先用"妈妈知道你现在很难过"代替说教,待情绪平复后再讨论行为规范,脑科学研究证实,拥抱能促进催产素分泌,有效降低儿童应激反应。

-

提供有限选择:将"必须穿外套"转化为"选红色外套还是蓝色毛衣",通过选项设置既尊重自主权又守住原则底线,这种方法能激活儿童前额叶皮层的决策功能。

-

创设体验情境:用角色扮演游戏再现冲突场景,让儿童在安全环境中练习应对策略,例如通过布偶剧场演绎"不想分享玩具"的情景,引导儿童自主寻找解决方案。

-

构建心理容器:每天设置15分钟"完全自主时间",在这段时间内允许儿童自由决定活动内容,这种仪式化的授权能显著减少日常对抗频率。

发展心理学视角的再思考 著名儿童心理学家布鲁诺·贝特尔海姆在《童话的魅力》中写道:"每个非常规行为都是儿童发出的求救信号。"当我们以病理化视角看待倔强行为时,容易陷入纠正-对抗的恶性循环,而将其视为发展过程中的调试信号,则能转化为促进儿童社会化的教育契机。

需要警惕的是将儿童倔强行为简单归类为"性格缺陷",华东师范大学发展心理研究所的纵向研究表明,幼儿期适当表现的倔强特质,在青春期往往转化为目标坚持性等积极品质,关键在于教养者能否将这种生命能量引导至建设性方向。

解开儿童倔强行为的心灵密码,需要我们放下成见,以发展性眼光重新审视这些"不听话"的时刻,当小宇最终穿着恐龙睡衣走进幼儿园时,那昂首挺胸的姿态不正是自我意识觉醒的生动注脚吗?教育者的智慧,在于读懂行为背后的成长诉求,将每个对抗瞬间转化为建构健康人格的基石,正如蒙台梭利所言:"儿童通过抵抗来确认自我存在,这是生命最原始的诗意。"