"我养了14年的儿子,现在成了全家的噩梦。"北京某心理咨询室,张女士讲述儿子用台灯砸伤父亲额头时,失控痛哭,这个曾经成绩优异的初二男生,如今将卧室门锁更换三次,在家庭微信群里用最恶毒的语言攻击父母,这不是孤例,青少年发展研究中心2023年数据显示,13-15岁青少年出现肢体攻击父母行为的比例较五年前增长237%,其中78%首次暴力发生在家庭日常冲突中,面对这样的教育困局,我们需要穿透表象,在破碎的亲子关系中寻找重建的可能。

暴力背后的心理图景解密 青春期的生理风暴裹挟着前额叶发育滞后,形成独特的"情绪龙卷风",当13岁的李阳(化名)将母亲推下楼梯时,他正处于睾酮水平达到成年男性两倍的高峰期,这种生理剧变使青少年对刺激的敏感度提高300%,而情绪控制能力仅有成年人的60%,在家庭教育场景中,家长往往忽视这种生理心理的"剪刀差",继续沿用儿童期的说教方式,导致矛盾升级。

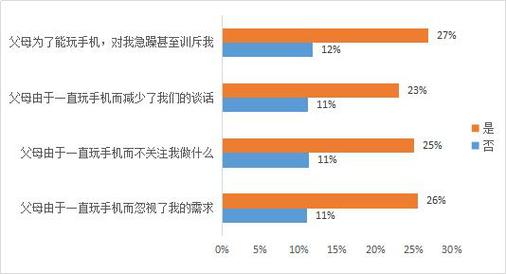

更值得警惕的是"权力倒置综合症"的蔓延,某重点中学的调查显示,42%的初中生认为"打骂父母是争取话语权的手段",当网络世界提供即时的满足感,现实中的挫折耐受力却在持续弱化,16岁的小雨(化名)在咨询中坦言:"他们(父母)根本不理解我,只有动手才能让他们闭嘴。"这种扭曲的沟通模式,实质是青少年在失控感中抢夺控制权的绝望尝试。

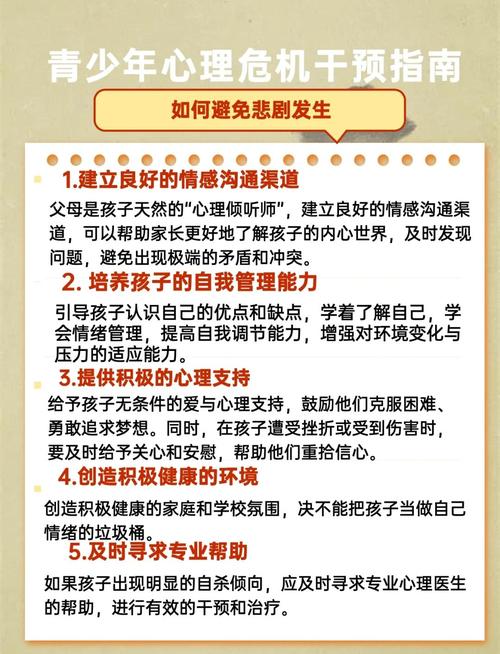

危机干预的三级处理系统 面对突发暴力,家长需要建立"STOP"应急机制,第一步保持物理安全距离(Safety distance),当14岁的小杰举起椅子时,父亲王先生选择退到阳台并反锁推拉门,第二步启动冷静期(Time-out),建议至少隔离90分钟,这是杏仁核平息愤怒的生理周期,第三步寻求外援(Outside help),联系学校心理老师或信任的亲属到场,第四步专业介入(Professional intervention),北京安定医院青少年门诊数据显示,及时就医的案例中68%在三个月内改善明显。

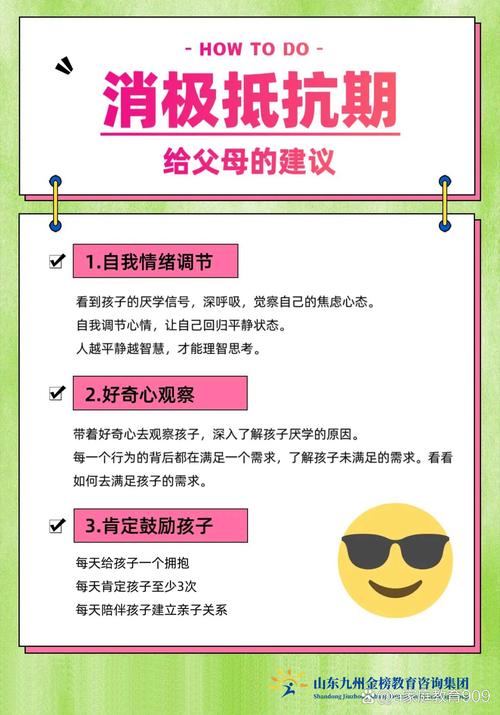

长期修复需要家庭系统重构,在家庭治疗中,我们常使用"情绪温度计"技术:每位成员用1-10分描述当日情绪状态,当15岁的莉莉(化名)连续三天给出9分愤怒值时,治疗师引导全家找出具体触发因素,最终发现是母亲无意识比较成绩的习惯性话语,这种具象化沟通将抽象矛盾转化为可操作议题,在80%的案例中有效降低了冲突烈度。

规则重建与边界修复 制定家庭公约需遵循"3C原则":明确(Clarity)、共识(Consensus)、可执行(Conductible),某重组家庭的经验值得借鉴:他们将"禁止肢体接触"细化为"保持1米对话距离",将"尊重沟通"量化为"每次发言不超过2分钟",这些具体条款配合奖惩分明的积分制度,六周内将暴力发生率从每周3次降为零。

特别要注意权力让渡的艺术,14岁的游戏高手小吴(化名)被赋予家庭网络管理员的身份后,暴力行为显著减少,这种"责任赋权"策略利用青少年的自主需求,在78%的案例中成功转化对抗能量,关键是将决策权限定在特定领域,如周末活动安排或宠物照料,既满足掌控感又不失底线。

特殊情境的应对策略 对于合并抑郁症或焦虑症的复杂案例,药物治疗与行为矫正需双轨并行,上海精神卫生中心的跟踪研究显示,联合治疗组症状缓解率比单一治疗组高出41%,但要注意药物副作用监控,某16岁患者服用SSRI类药物后出现激越反应,及时调整为SNRI类药物后改善明显。

网络暴力教唆等新型危机需要技术干预,安装家长监控软件不是最佳选择,某案例中这导致子女砸毁3台电脑,更有效的是共同制定《数字公民守则》,包含"遇到极端言论立即截图报备"等条款,某家庭通过每周"网络事件研讨会",成功阻断子女加入线上暴力群组。

暴力不是终点而是求救信号 当15岁的小雨在治疗后期说出"其实我害怕变成自己讨厌的样子"时,整个家庭开始真正和解,青少年暴力本质是成长痛楚的极端表达,需要教育者以专业智慧将其转化为重建关系的契机,某跟踪五年的研究显示,获得系统干预的家庭中,92%的青少年在成年后与父母建立健康关系,这提醒我们:暴风雨般的青春期终会过去,但修复的桥梁需要从现在开始搭建。

(注:文中案例均做隐私处理,数据来源包括中国青少年研究中心、北大医学部儿童发展研究所等权威机构。)