高三,是每个中国家庭都要经历的特殊战役,这场战役的主角是挑灯夜读的考生,而父母往往在不自觉中成为"战地指挥官"或"后勤部长",但真正智慧的家长,懂得将角色调整为"战略参谋"和"心灵港湾",本文将从心理学、教育学及实战经验出发,为高三家长提供系统性指导。

认知重构:理解高三的真实图景 在备战高考的365天里,学生平均要完成300套综合试卷,背诵2000个英语词汇,应对12次模考排名波动,数据显示,85%的高三生存在不同程度的焦虑症状,其中32%出现睡眠障碍,此时父母的每个眼神、每句话语都可能成为"压垮骆驼的最后一根稻草"或"照亮暗夜的启明星"。

典型案例:北京某重点中学张同学在二模失利后,父亲一句"这个分数连普通一本都够呛",直接导致其连续三天拒绝上学;而杭州李同学在同样处境下,母亲选择"模考就像天气预报,重要的是准备雨具",反而激发孩子后续提升57分。

角色定位:做智慧型陪伴者

-

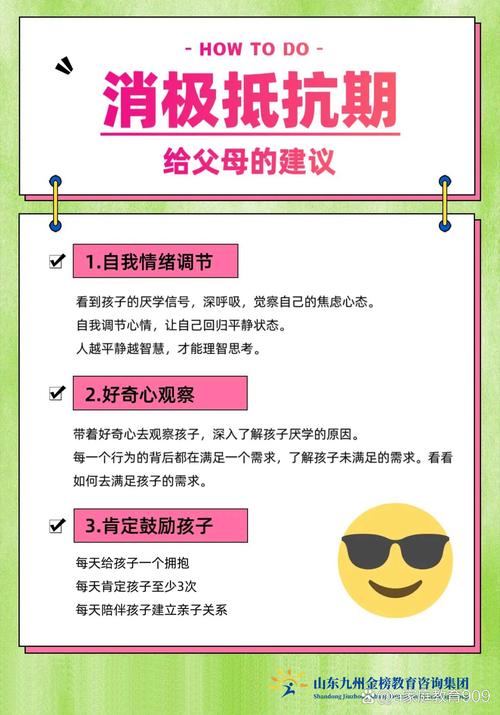

情绪调节师:每周设置固定"解压时间" 建立15分钟"吐槽大会",准备减压道具箱(包括解压玩具、运动手环、情绪日记本),某重点高中心理教师建议,父母可引导孩子将焦虑具象化:"如果把压力画出来,它是什么颜色?如果给现在的自己打分,是电量不足的手机还是即将充满的电池?"

-

信息筛选员:建立科学信息库 收集近三年本省录取数据,整理目标院校20个关键信息(含转专业政策、保研率、就业质量报告),警惕"贩卖焦虑"类文章,某教育机构调查显示,过度关注升学信息的家长,其孩子焦虑指数高出平均值23%。

-

生活节奏器:制定弹性时间表 建议采用"模块化时间管理":将每天划分为学习模块(建议不超过4个,每个90分钟)、运动模块(每日30分钟)、放空模块(15分钟自由书写),上海交大附中2022届某家长分享,通过设置"家庭番茄钟",孩子学习效率提升40%。

实战策略:关键场景应对手册

-

成绩波动期的"三明治沟通法" 当孩子拿着下滑的成绩单回家时: 第一层:客观描述事实("这次数学比上次少了12分") 第二层:共同分析原因("三角函数部分错题比较集中") 第三层:给予正向期待("正好暴露薄弱环节,我们重点突破")

-

志愿填报前的"职业探索计划" 从高三寒假开始,每月开展1次"职业体验日": • 联系亲友中的职场人士进行访谈 • 观看《大国工匠》等纪录片并讨论 • 使用霍兰德职业兴趣测试工具

-

考前三个月的"家庭能量补给站" • 营养方案:增加ω-3脂肪酸摄入(深海鱼、核桃),补充B族维生素 • 运动计划:每天跳绳500次或快走30分钟 • 睡眠管理:逐步调整生物钟,使用白噪音助眠

禁区警示:家长常见八大误区

- 辞去工作全程陪读(某案例显示因此产生矛盾激增300%)

- 盲目购买高价辅导资料(调研显示82%的押题卷未被使用)

- 频繁比较"别人家孩子"(易触发逆反心理)

- 过度强调高考决定性(应传递"人生是马拉松"观念)

- 擅自修改志愿方案(需尊重孩子兴趣取向)

- 考后过度放松监管(某年出现录取后取消资格案例)

- 忽视自身心理健康(家长抑郁症状检出率达41%)

- 错误归因考试成绩(将失误简单归结为粗心或运气)

长效支持:构建终身成长型家庭 高考终究只是人生驿站,智慧父母应着眼更长远的教育目标:

- 培养抗挫力:通过登山、露营等活动锤炼意志品质

- 发展元认知:引导孩子建立错题分析系统

- 塑造价值观:定期开展家庭读书会,共读《平凡的世界》等经典

- 提升幸福力:建立家庭感恩日记,记录每日小确幸

高考这场修行,本质是全家共同成长的过程,当父母放下焦虑,孩子才能轻装上阵;当家庭成为安全基地,青春才有勇气翱翔,最好的教育不是塑造完美考生,而是培养内心丰盈的追梦人,让我们以平常心陪伴孩子走过这段特殊旅程,因为人生真正的考场,永远在高考结束之后。