暑假来临,不少家长发现孩子逐渐陷入"手机依赖症":清晨睁眼摸手机、吃饭时刷短视频、写作业间隙打游戏,直到深夜还躲在被窝看直播,这种现状引发家长群体普遍焦虑,但简单粗暴的"断网令"往往收效甚微,作为从事青少年教育研究15年的专家,我认为破解这个困局需要构建"认知升级—习惯重塑—环境再造"的三维解决方案。

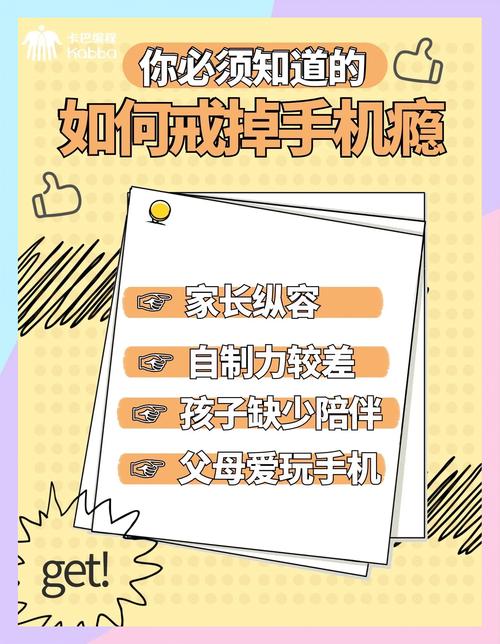

解码手机依赖背后的心理密码

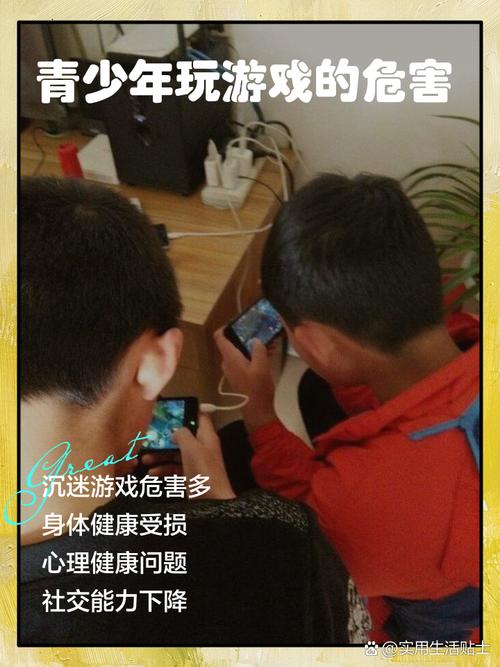

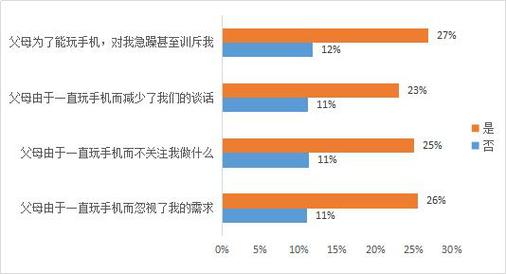

当代青少年对智能设备的依赖,本质是数字原住民在虚拟世界寻求自我认同的自然投射,神经科学研究显示,短视频的即时反馈机制能触发多巴胺快速分泌,这种生理奖赏机制使青少年容易陷入"刷屏循环",某重点中学的心理普查数据显示,73%的学生承认在现实社交受挫时会转向游戏世界寻求成就感。

教育心理学中的"自我决定理论"指出,青少年沉迷手机往往源于现实环境中自主感、胜任感、归属感的缺失,当家庭沟通局限于成绩追问,当课外活动只有补习班,孩子们自然转向虚拟世界构建精神家园,某初三男生在咨询中坦言:"在游戏战队里当指挥获得的尊重,比考年级前十得到的表扬更让我满足。"

构建防沉迷系统的四大支柱

制定"数字作息表"需要遵循认知发展规律,小学阶段建议采用"番茄工作法",每25分钟学习搭配5分钟自由活动;初中生可实行"任务积分制",完成阅读、运动等任务兑换游戏时长;高中生适合建立"自我管理契约",家长担任监督员而非控制者,重要的是让孩子参与规则制定,某实验班实践显示,学生自主设计的"分段使用法"使日均屏幕时间减少42%。

替代性活动的设计要把握"兴趣迁移"原则,北京某重点小学开展的"21天探索计划"成效显著:组织家庭科技工作坊、社区志愿服务、户外生存训练等活动,85%的参与者主动降低手机使用频率,关键要发掘孩子的潜在兴趣点,如将历史知识融入剧本杀游戏,用编程思维指导短视频创作。

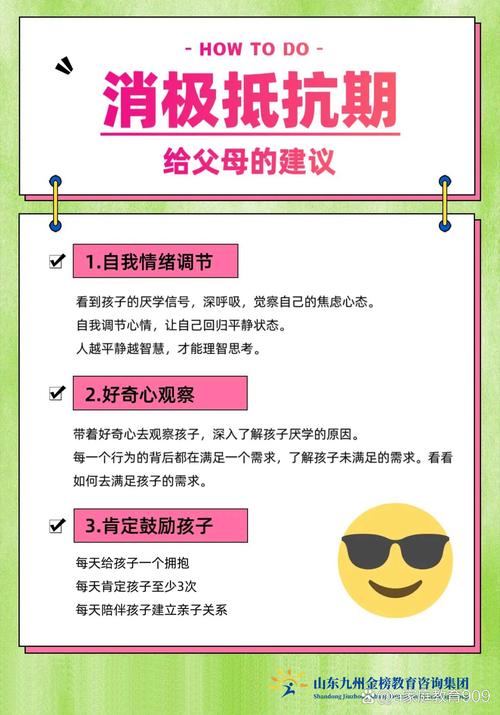

家庭关系重构是治本之策,建议实施"三三三沟通法":每天30分钟共处时光(共读、烹饪、散步),每周3次深度对话(不涉学习成绩),每月3次家庭活动日,广州某家庭教育中心跟踪案例显示,坚持半年的家庭手机使用时间平均下降67%,亲子冲突减少81%。

认知升级需要"体验式教育",带孩子参观网络公司了解算法机制,邀请电竞选手分享职业真相,组织辩论赛探讨科技伦理,上海某中学的"数字公民培养计划"中,学生通过模拟网络暴力庭审、设计防沉迷APP等活动,显著提升了媒介素养。

打造暑期成长生态圈

社区资源的整合能创造沉浸式学习环境,杭州某街道办的"暑期技能交换市场"颇具启发:中学生教老人使用智能手机,退休教师辅导课业,职业达人开设工作坊,这种代际互动不仅减少屏幕时间,更培养了社会责任感,数据显示参与者社交能力提升39%,社区归属感增强52%。

自然教育的疗愈作用不可替代,建议设计"五感唤醒计划":清晨记录鸟鸣声谱,正午观察云朵形态,傍晚制作植物标本,夜间绘制星空图谱,某自然教育基地的追踪调查表明,持续两周的森林课程使青少年注意力集中度提升28%,情绪稳定性提高35%。

社会实践是价值观塑造的最佳载体,组织"城市微更新"项目,让孩子参与社区墙绘、旧物改造;开展"职业体验周",在便利店、快递站、养老院进行岗位实践,北京某重点高中的实践报告显示,87%的学生在服务他人过程中重新定义了自我价值。

这个夏天,当我们焦虑于孩子指尖滑动的屏幕时,更应该看见他们内心涌动的成长渴望,真正的教育不是筑起隔绝数字世界的围墙,而是培养驾驭科技文明的智慧,通过认知引导、习惯培养、环境营造的三维赋能,我们完全可以帮助孩子构建起丰富立体的暑期生活,让手机回归工具本质,让成长绽放多元可能,这需要教育者的智慧,更需要整个社会形成育人合力——因为最好的防沉迷系统,永远来自真实世界的美好体验。