当眼泪成为孩子的第一语言

在幼儿园的晨间接待区,五岁的乐乐又一次抓着妈妈的衣角放声大哭,这样的场景每天重复上演,让家长既心疼又焦虑,许多父母都曾面临类似的困惑:为什么有些孩子特别容易流泪?这些看似"脆弱"的表现背后,究竟隐藏着怎样的成长密码?

发展心理学研究显示,3-6岁儿童平均每天哭泣3-5次,这种高频情绪表达其实是大脑前额叶发育未完全的生理现象,眼泪不仅是情绪的宣泄,更是孩子与外界沟通的特殊语言系统,当我们尝试用成人的理性去解读孩子的眼泪时,就像用中文翻译摩尔斯电码,必然会产生理解偏差。

解构眼泪背后的四大诱因

-

生理需求的暗号

刚入园的小美每次午睡后都会抽泣,保育员后来发现是孩子不会自己穿鞋导致的挫败感,儿童的身体不适往往通过情绪波动传递,饥饿、困倦、病痛都可能转化为泪水的形态,建议家长建立"身体扫描"机制,在安抚前先检查孩子的体温、饮食、睡眠等基础需求。 -

情绪容器的溢出

当四岁的浩浩因为积木倒塌突然大哭时,父亲的一句"这有什么好哭的"让情况更糟,哈佛大学情绪发展实验室发现,儿童的情绪容器仅有成人1/3的容量,他们需要更频繁地"清空"情绪库存,此时需要的不是说教,而是提供安全的宣泄空间。 -

关系连接的试探

在二胎家庭中,三岁的豆豆每次看见妈妈抱妹妹就会哭泣,这类"表演式哭泣"实质是孩子在确认自己在关系中的位置,教育者需要区分"需求型哭泣"与"工具型哭泣",前者需要满足,后者则需要建立新的互动模式。 -

能力困境的警报

当五岁的童童反复系不好鞋带急哭时,眼泪其实是向成人发出的求救信号,这类哭泣往往伴随跺脚、摔东西等行为,提示孩子正处在"最近发展区"的临界点,需要适时的脚手架支持。

建立情绪教养的四大支柱

-

安全感地基的浇筑

在早教中心,教师小陈总会先抱住哭泣的孩子说:"我在这里。"神经科学证实,温暖的拥抱能使皮质醇水平下降28%,建议家长建立"三步安抚法":身体接触→共情陈述→转移焦点,"妈妈看到你很伤心(轻抚后背),这个玩具摔坏了确实让人难过,我们一起来修好它好吗?" -

情绪认知图谱的绘制

在家庭墙上挂"情绪天气表",让孩子每天贴上代表心情的贴纸,通过绘本《我的情绪小怪兽》等工具,教会孩子区分"生气像燃烧的火苗""伤心像下雨的云朵",当孩子能说出"我现在是 frustrated(沮丧)"时,情绪就完成了从生理反应到认知管理的跨越。 -

替代性表达的创造

音乐老师让爱哭的孩子们用沙锤表达愤怒,用三角铁表现开心,可以准备"情绪工具箱":压力球用于释放,画本用于倾诉,帐篷用于独处,当孩子习惯用多元方式表达时,哭泣就会从主声道变为备用选项。 -

温柔边界的设立

当七岁的阳阳用哭闹要玩具时,父亲蹲下来说:"爸爸理解你很想要,但我们需要遵守约定。"随后带离现场,这类情境需要践行"温和而坚定"原则:接纳情绪,但不妥协原则,可使用"...."句式:"如果你现在停止哭泣,我们就可以讨论解决办法。"

教育者的自我修炼

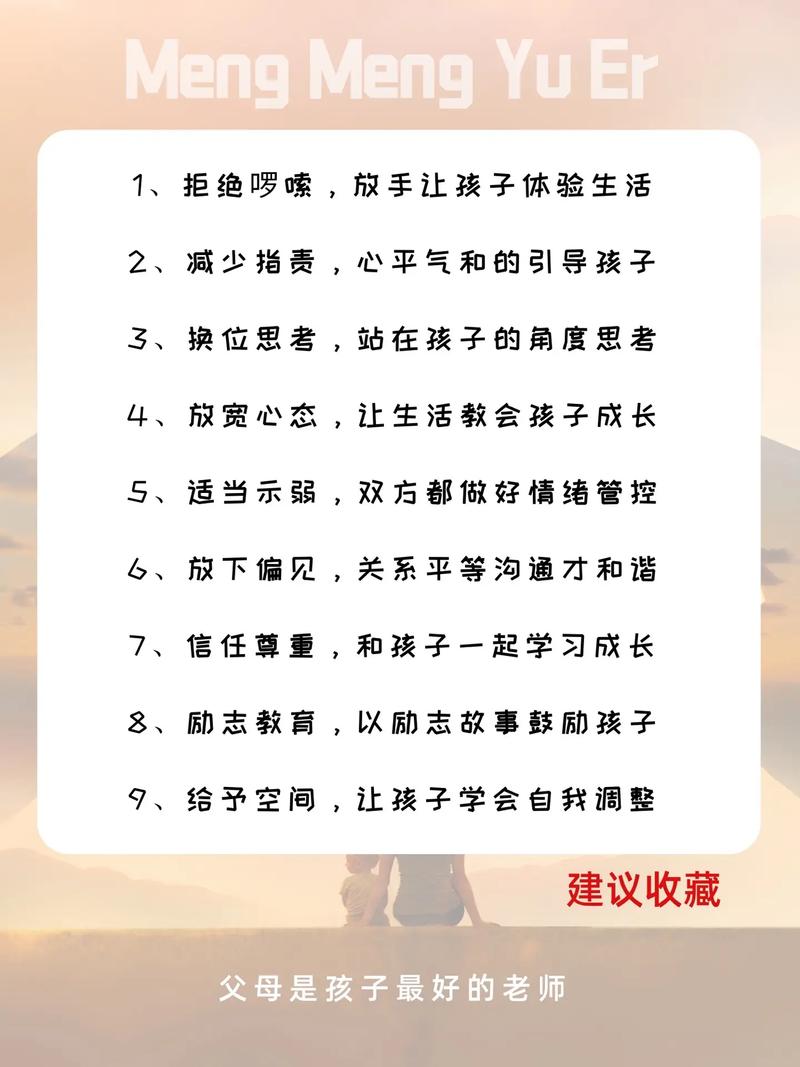

某次家长工作坊中,母亲李女士坦言:"每次孩子哭,我就想起小时候被责骂不许哭的自己。"成年人的情绪记忆会形成教育反射,当孩子哭泣触发我们的焦虑时,不妨先进行自我对话:"此刻是我的需求还是孩子的需求?"

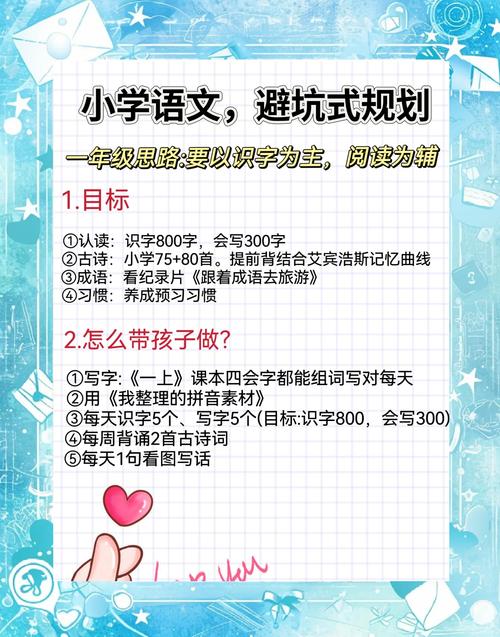

建议建立"情绪暂停角",不仅为孩子,也为家长,每天记录"哭泣事件簿",区辨情境模式,参加正念养育课程,练习在情绪风暴中保持中立的观察者状态,教育不是消除眼泪,而是教会孩子与情绪共处。

让眼泪成为成长的露珠

在东京儿童发展中心,教师们有个特别的仪式:把孩子的泪痕手印做成成长纪念册,这些晶莹的印记,终将在爱的解读中转化为情绪智慧的结晶,当我们学会听懂眼泪的语言,那些让成人手足无措的哭泣时刻,都将变成浇灌情商之花的珍贵雨露,教育的真谛,从来不是制造完美小孩,而是陪伴每个独特的灵魂,找到属于他们的情绪表达韵律。