十六岁的少年站在人生的分水岭,他们的叛逆像一道无形的屏障横亘在亲子之间,这个时期的家庭教育往往充满挑战:房门永远紧闭、对话总是以争吵结束、规矩被视若无物,面对这些现象,多数家长陷入焦虑与困惑的漩涡,却忽视了叛逆期正是青少年自我意识觉醒的重要阶段,哈佛大学青少年研究中心的数据显示,86%的家庭在子女青春期面临严重沟通障碍,但其中73%的亲子关系在采取正确教育策略后得到显著改善。

理解青春期的本质蜕变

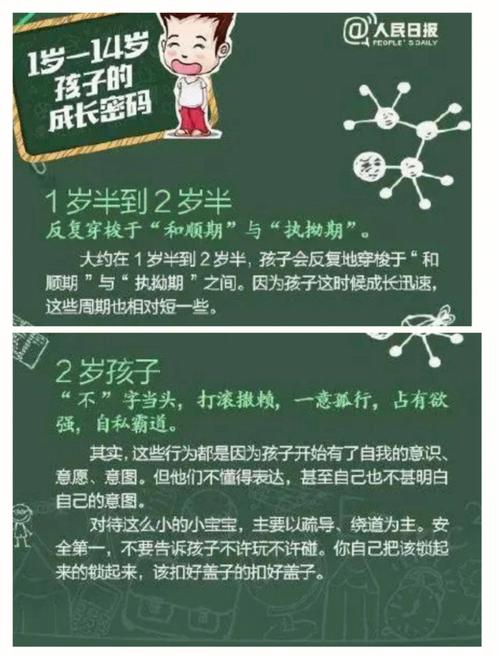

青少年大脑前额叶皮质尚未完全发育成熟,这直接导致情绪控制能力和预见性判断较弱,美国国家心理健康研究所的脑成像研究显示,16岁青少年的大脑奖赏系统敏感度达到人生峰值,这解释了他们对即时反馈的强烈渴求,此时体内睾酮素水平急剧升高,使男孩更倾向于用对抗方式确认自我力量。

这个阶段的心理发展遵循埃里克森"同一性危机"理论,青少年通过不断试探边界来确立自我定位,他们像初学飞翔的雏鹰,既渴望脱离父母庇护,又需要安全基地作为后盾,英国剑桥大学追踪研究发现,适度叛逆的青少年在25岁时展现出更强的决策能力和抗压水平。

社会认知的快速扩展带来认知失衡,网络时代的多元价值观冲击传统家庭教育,青少年在虚拟社交中构建的平行世界,与现实家庭规则形成激烈碰撞,日本教育学家山本哲也的研究表明,当代青少年价值观形成中同辈影响力占比已达58%,远超父母影响力的32%。

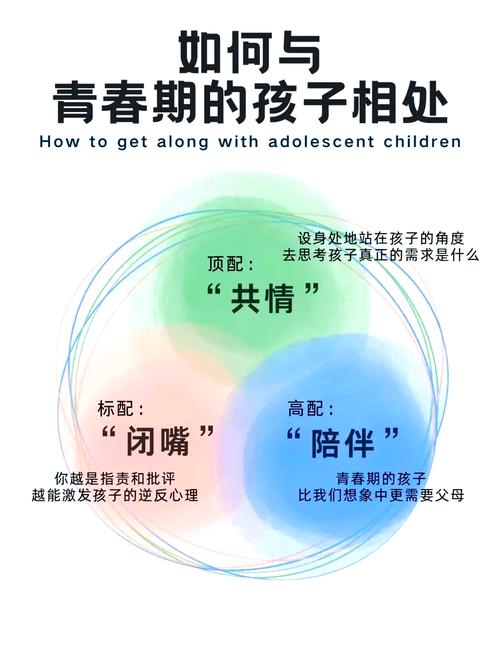

重构亲子互动的黄金法则

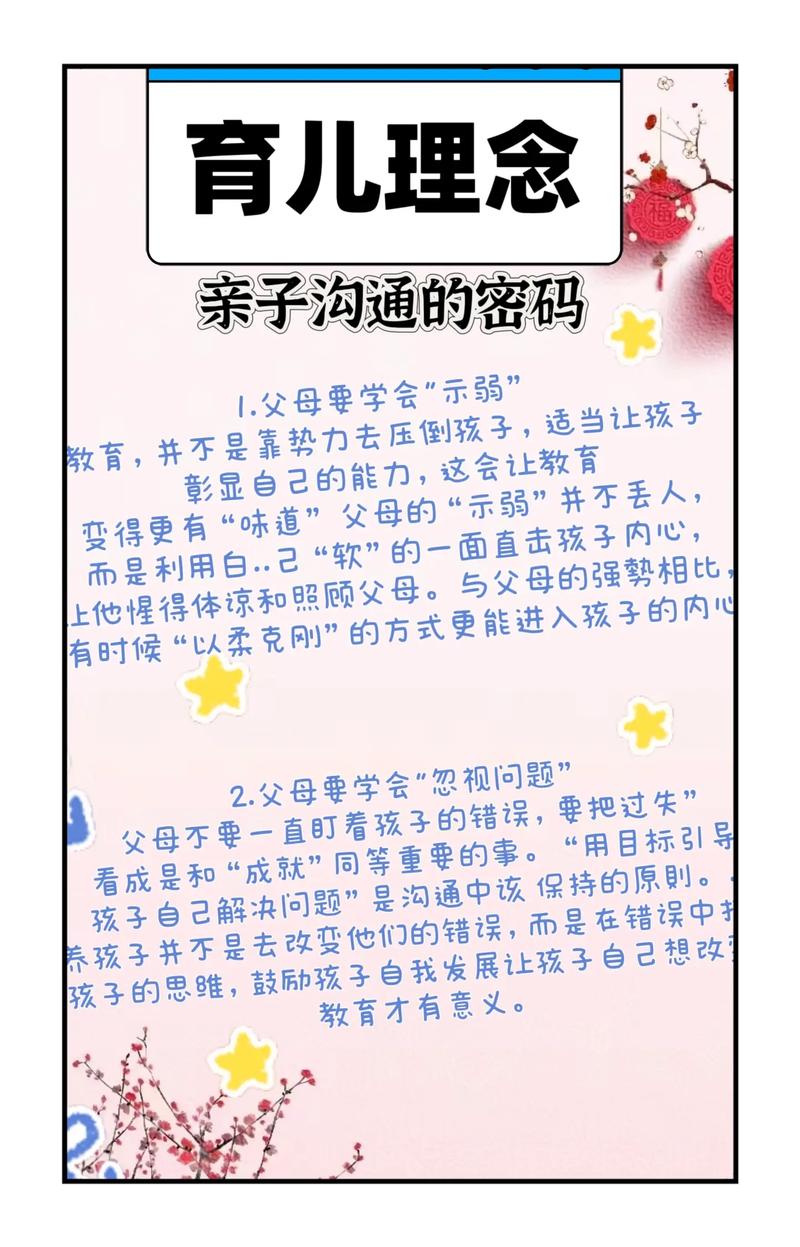

沟通需要从"训话模式"转向"对话模式",美国心理学家戈特曼提出的"情绪协调"理论指出,有效沟通的秘诀在于先处理情绪再处理事情,尝试用"我观察到...""我感觉到..."句式代替指责性语言,如将"你总是玩手机"转化为"我担心过度使用手机会影响你的视力"。

界限设定要遵循"可协商空间"原则,将规则分为刚性红线(如生命安全)与弹性区域(如作息时间),在制定过程中邀请孩子参与讨论,麻省理工学院教育实验室的"三方契约法"值得借鉴:家长列出底线要求,孩子提出修改建议,共同商定奖惩机制。

信任重建需要"脚手架式"支持,从微小承诺开始累积信用值,如先委托孩子管理每周零用钱,再逐步扩展责任范围,芝加哥家庭治疗中心建议采用"信任存折"记录孩子的守信行为,每项履约记录都是存储的情感资本。

化解冲突的智慧策略

当冲突升级时,"暂停技术"能有效阻断负面循环,设立家庭安全词(如"我们需要冷静十分钟"),在情绪失控前主动撤离战场,神经科学研究证实,20分钟的冷静期能让皮质醇水平下降65%,恢复理性思考能力。

转化对抗为合作的关键是寻找共同目标,沉迷游戏的问题可以转化为"如何平衡娱乐与学习",发型争议可以导向"探索适合的自我形象",纽约家庭治疗师协会建议使用"问题外化"技术,将矛盾客观化为需要共同解决的第三方存在。

善用第三方资源能打破沟通僵局,邀请孩子信任的舅舅探讨职业规划,借助学校心理老师建立对话桥梁,推荐优质成长类书籍实现间接沟通,斯坦福大学教育系开发的"代际对话工作坊"显示,引入中立第三方可使沟通效率提升40%。

教育十六岁的少年如同培育倔强的树苗,既不能任其疯长,也不宜过度修剪,这个阶段的教育真谛在于:用理解融化对抗,以智慧引导成长,让规矩包裹着温度,使约束蕴含着信任,当家长学会将叛逆视为成长的宣言,把冲突转化为教育的契机,就能在青春的风暴中与孩子共同完成这场生命的蜕变,每个叛逆少年内心都住着渴望被看见的灵魂,教育的最高境界,是让孩子在挣脱束缚时,依然能感受到背后守望的目光。