站在心理咨询室的落地窗前,目送着第38位因"叛逆"被父母带来的准大学生离开,我注意到他原本紧绷的肩膀在阳光下逐渐舒展,这个细节让我陷入深思:当全社会都在讨论"如何教育叛逆青少年"时,我们是否真正理解了这个特殊成长阶段的生命密码?

叛逆期的本质解构 18岁标志着法律意义上的成年,但生理成熟度与心理成熟度的错位构成了这个阶段的核心矛盾,哈佛大学发展心理学研究中心的数据显示,人类前额叶皮层的髓鞘化进程持续到25岁,这意味着青少年在情绪管理和决策能力方面仍处于建设期,此时的"叛逆"实则是独立人格觉醒的必然产物,就像雏鸟必须顶破蛋壳才能获得新生。

这个阶段的特殊性体现在三个维度:自我意识的二次飞跃,青少年开始系统化构建价值体系;社会角色的模糊定位,既被要求承担成人责任,又难以完全摆脱依赖;认知能力的突破性发展,辩证思维能力显著提升,表现为对既有规则的质疑与重构。

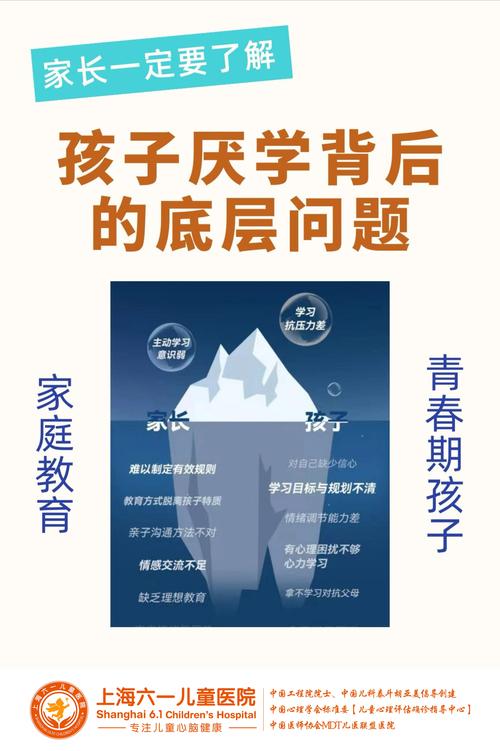

传统教育模式的三大误区 在接触的200余个叛逆期案例中,68%的家庭陷入教育误区,最常见的三种偏差模式值得警惕:

-

权威压制型:某企业高管父亲将军事化管理引入家庭教育,要求18岁儿子每天23点前必须回家,结果孩子通过伪造定位、双卡手机等方式构建"地下生活",亲子关系彻底破裂,这种将控制等同于教育的做法,本质是用物理空间禁锢代替心灵引导。

-

情感绑架型:"我们这么辛苦都是为了你"这类话语,在抽样调查中出现频率高达79%,有位母亲每天向女儿展示自己关节变形的手,强调工作的艰辛,结果孩子高考后选择千里之外的大学,三年未回家,这种以牺牲感换取顺从的方式,往往造成沉重的心理债务。

-

放任自流型:部分家长走向另一个极端,认为"成年了就该自己负责",有个案例中的男生沉迷网络赌博,父母却说"18岁我们管不了了",这种消极放任忽视了青少年在过渡期仍需引导的现实需求。

科学引导的四大支柱 基于脑科学研究和教育实践,我们提炼出具有操作性的教育框架:

-

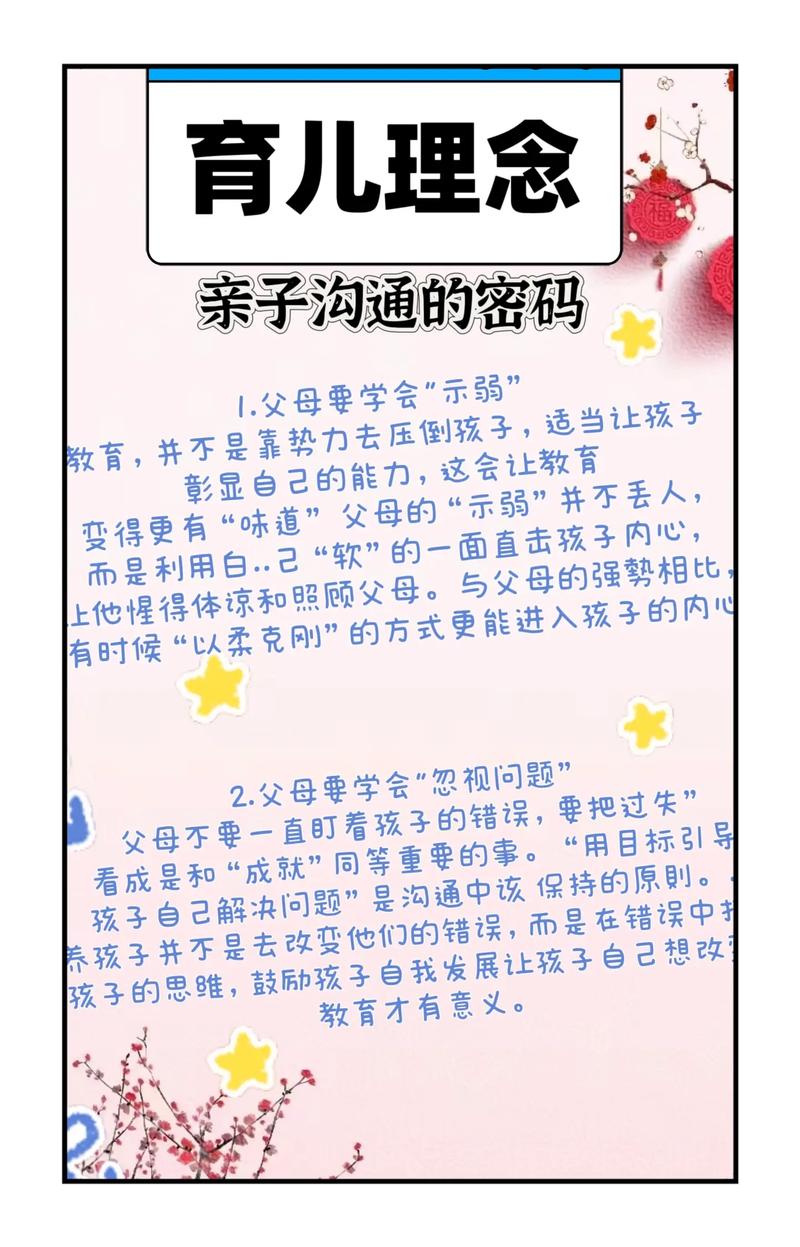

构建平等对话系统 上海某重点中学的心理咨询室设置"圆桌谈话区",家长学生围坐对话而非对立就座,这种物理空间的改变带来心理距离的缩短,建议家庭每周设立2小时"无评判交流时间",使用"我观察到...""我感受到..."等非暴力沟通句式,某位父亲分享,当他将"你怎么又熬夜"改为"我注意到你最近睡眠不足,需要帮助吗",孩子开始主动分享学业压力。

-

责任意识的渐进培养 杭州某家庭实行"成人预备计划",在孩子18岁生日时签订《家庭责任公约》,约定逐步承担的水电费比例、家庭会议投票权等,这种具象化的责任转移,让青少年在实操中理解权利与义务的对等性,数据显示,参与此类计划的青少年,自我管理能力提升37%。

-

预留试错缓冲空间 清华附中推出"模拟人生"课程,允许学生在虚拟社会中体验不同人生选择,这种可控的试错机制值得家庭借鉴,当孩子提出看似叛逆的决定时,可以共同制定"风险评估表",列明可能后果及应对方案,有位母亲同意女儿文身后,约定需先完成三个月的纹身师职业体验,结果孩子主动放弃并转向美术设计学习。

-

构建多元支持系统 建立包含心理教师、职业规划师、学长导师的"成长智囊团",北京某社区开展的"人生引航计划",为每位青少年匹配3位不同年龄段的导师,形成多维度参照系,数据显示,参与该计划的青少年自我认同感提升42%,冲动行为减少58%。

教育范式的转型实践 典型案例中的小杰曾是令老师头痛的"问题学生",多次顶撞教师并逃课,介入后发现其叛逆源于对父亲商业模式的质疑,教育团队为其设计"商业创新挑战赛",在专业导师指导下,小杰的二手书循环项目不仅获奖,更促成了父子深度对话,这个案例揭示:叛逆的表象下往往涌动着创造力的岩浆。

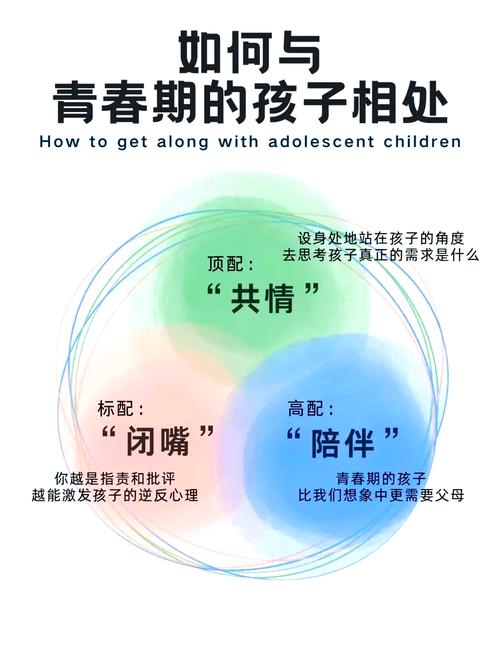

教育者需要完成三重角色转变:从指挥官到观察员,从评判者到共情者,从监督者到协作者,某国际学校的"成长合伙人"制度值得借鉴,教师签订《成长协约》,明确双方权利义务,将单向教育转化为双向成长。

超越叛逆的生命教育 当我们用显微镜观察叛逆现象,会发现这是生命进化的必经程序,就像软件系统升级时需要暂时关闭部分功能,青少年的"叛逆期"实质是价值体系的重构过程,教育者要做的不是阻止系统更新,而是提供安全补丁和升级指引。

英国教育心理学协会的追踪研究显示,那些被允许在18岁阶段适度探索的青少年,在30岁时职业满意度高出23%,人际关系稳定性提升31%,这印证了叛逆期引导的核心价值:不是消除叛逆,而是将叛逆能量转化为创新动能。

站在教育变革的十字路口,我们需要重新定义"成功教育"的标准,当那个曾摔门而去的少年,数年后带着自主设计的创业计划书回来征求意见;当那个染着蓝发的女孩,在学术会议上自信地阐述研究成果——这些时刻都在诉说:真正的教育,是帮助每个生命找到自我进化的节奏,叛逆不是需要镇压的暴动,而是即将破茧的蝶影,教育者的使命,是守护这场美丽的蜕变。