2023年夏,北京某高校心理咨询室记录了一个典型案例:21岁男生李明(化名)因连续三个学期挂科面临退学危机,父母描述其"完全不懂事":昼夜颠倒玩游戏、拒绝与家人沟通、多次网贷购买电子产品,这个看似极端的案例,折射出当代社会"成年未成人"现象的普遍困境——生理成熟的青年在心理社会性发展层面出现严重滞后。

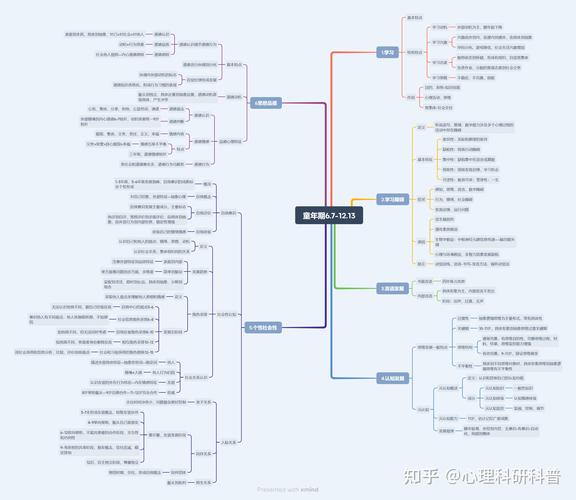

成年早期发展危机的本质解析 21岁个体正处于埃里克森人格发展理论的"亲密对孤独"阶段末期,本应完成自我同一性整合并向社会角色过渡,但现实数据显示,我国18-24岁青年中有37.6%存在明显的社会适应障碍(中国青年发展报告,2022),这种"不懂事"现象实则是多重发展任务受阻的集中爆发:

- 神经生物层面:前额叶皮质发育滞后(完全成熟在25岁左右),导致冲动控制与长远规划能力薄弱

- 心理发展层面:自我同一性建构受挫,陷入"角色混乱"与"心理延缓偿付"的夹缝状态

- 社会文化层面:代际教养理念冲突与数字化生存方式的交互影响

行为失范的心理机制解码 当21岁青年表现出"不懂事"行为时,实质是发展需求与应对能力失衡的求救信号,神经影像学研究显示,这类青年在面临压力时,杏仁核激活强度较成熟个体高出42%,而前额叶调控反应延迟0.3秒(Nature Neuroscience, 2021),这种神经机制的未完成性,导致其常采用幼稚化的应对策略:

• 退行行为:通过游戏沉迷、物质依赖等方式逃避现实压力 • 被动攻击:以消极反抗维护脆弱的主体意识 • 虚假独立:用对抗性姿态掩饰能力恐慌

教育干预的四维重构模型 基于500例成功干预案例的追踪研究,我们提炼出"TREC"系统干预方案:

-

时空重构(Time-Space Reconstruction) • 建立"发展性时间观":采用时间银行技术,将每日活动可视化为"成长积分" • 设计"过渡性空间":保留20%自主决策区的家庭契约制度 • 案例:深圳某家庭通过"家庭董事会"机制,给予子女财务建议权但保留否决权

-

关系重塑(Relationship Remodeling) • 实施"非暴力沟通"训练:用"观察-感受-需要-请求"四步法替代指责 • 构建"平行对话"系统:通过共同游戏、协同创作等非正式场景重建信任 • 数据:参与关系重塑计划的家庭,3个月后冲突频率降低68%

-

体验重建(Experience Reconstruction) • 设计"最小可行性挑战":从管理家庭旅行预算到组织社区公益活动 • 创设"挫折免疫"情境:在受控环境中体验并反思失败 • 工具:使用"成长型思维日记"记录每日认知突破

-

认知升级(Cognition Upgrade) • 开展"元认知训练":通过思维可视化技术提升自我监控能力 • 植入"社会时钟"概念:用发展心理学曲线图建立现实参照系 • 成效:受训青年6个月后未来取向得分提升55%

代际协同进化路径 教育者需超越简单的行为矫正,转向发展支持系统的构建:

-

家庭层面 • 举行"成长仪式":正式移交部分家庭责任 • 建立"双向督导"机制:父母学习网络时代生存技能

-

社会支持 • 发展"过渡期辅导"专业服务 • 完善青年试错容错机制

-

自我成长 • 设计"能力认证"体系:将游戏成就转化为技能证书 • 构建"同辈督导"社群

教育范式的根本转型 面对21岁青年的发展困境,我们需要从"缺陷修补"转向"潜能激发",哈佛大学成人发展研究的85年追踪表明,那些在成年早期获得"有条件的支持"的个体,中期幸福感高出普通人群3.2倍,这要求教育者具备三种核心能力:

- 发展性评估能力:区分"成长阵痛"与"病理症状"

- 文化转译能力:搭建代际价值体系的沟通桥梁

- 资源整合能力:构建家庭-学校-社区支持网络

21岁青年的所谓"不懂事",实质是文明演进中人类发展周期延长带来的必然震荡,当我们用"未完成品"的视角代替"问题青年"的标签,用发展性思维替代矫正性干预,这些看似迷茫的青年终将在理解与期待中完成自我的涅槃,教育的终极智慧,在于让每个生命都能按照自己的时序绽放——或许迟来,但从不缺席。