当13岁的林小雨第一次用力摔上卧室房门时,她的母亲望着微微震颤的门框陷入了沉思,这个曾经像小尾巴一样黏着自己的女儿,如今开始频繁使用"你们根本不懂我"的句式,在微信朋友圈设置三天可见,并将社交账号头像换成父母看不懂的暗黑系插画,这种突如其来的转变并非个例,全国约1.5亿初中生家庭正在经历类似的震荡,这场被称为"叛逆期"的成长风暴,究竟隐藏着怎样的生命密码?

神经系统的重新布线:生理革命催生行为革命

2018年北京师范大学脑科学研究中心发布的青少年大脑发育图谱显示,初中阶段(12-15岁)是人类大脑发育历程中仅次于婴儿期的第二个黄金窗口期,此时前额叶皮层与边缘系统的发育失衡达到峰值,前者负责理性决策的区域成熟滞后,而掌控情绪的杏仁核却已接近成人水平,这种神经系统的"配置错位"直接导致青少年在面临压力时,情绪反应强度是成年人的2.3倍。

多巴胺分泌系统的重构则加剧了这种失衡,美国国家精神卫生研究院的研究数据显示,初中生大脑多巴胺基线水平较童年期下降40%,但对即时奖励的敏感度提升150%,这种神经递质的重新配置解释了为何青少年更倾向追求新鲜刺激,却对长远后果缺乏判断,就像正在升级操作系统的电脑,新旧程序难免产生冲突。

生理发育带来的躯体陌生感同样不容忽视,青春期每年平均10-15厘米的身高增长,相当于在12个月内完成童年期4年的生长量,这种"野蛮生长"带来的不仅是裤脚变短的烦恼,更是对身体控制力的暂时失调,东京大学运动机能学研究室的实验表明,快速发育期的青少年在完成精细动作时,神经信号传导误差率是发育平稳期的3.7倍。

心理疆域的扩张战争:自我意识的觉醒与重构

根据埃里克森心理社会发展理论,初中阶段正处于"自我同一性vs角色混乱"的关键期,这个时期的青少年开始像哲学家般追问"我是谁",其每日自省频次是童年期的5倍以上,上海青少年发展研究中心的跟踪调查显示,84.3%的初中生会在日记或网络空间进行自我剖析,这种剧烈的内在探索必然伴随对既有认知框架的冲击。

认知能力的飞跃式发展搭建了叛逆的心理基础,皮亚杰认知发展理论指出,12岁以上青少年开始具备抽象思维和假设推理能力,当孩子们突然发现父母并非全知全能,世界观的地震就不可避免,就像拆开童年圣诞礼物的包装,发现礼物来源的真相时,既有认知体系的崩塌与重建必然伴随激烈反应。

心理断乳期的矛盾性在这个阶段尤为凸显,华南师范大学家庭教育研究中心2022年的调查数据显示,72.6%的初中生渴望独立决策,但同时83.9%的受访者承认遇到困难时仍需要父母支持,这种既想挣脱保护又想获得庇护的矛盾心理,往往通过反向行为来掩饰脆弱,就像刺猬竖起尖刺保护柔软的腹部。

社交矩阵的重组震荡:群体归属与个体认同的角力

同伴关系在这个时期发生质的转变,中国青少年研究中心2023年发布的报告指出,初中生的同伴影响力相较小学阶段提升247%,76.8%的受访者将"朋友看法"列为日常决策首要考量因素,这种社交重心的转移本质上是社会化进程的自然环节,如同雏鸟开始跟随鸟群练习飞翔。

代际认知断层在数字时代被急剧放大,北京大学代际研究课题组的对比研究显示,当代父母与子女的成长环境差异度是20年前的3.2倍,当50后、60后父母用"我们当年"的教育模板来应对Z世代青少年时,就像试图用蒸汽机时代的操作手册驾驶磁悬浮列车。

多元价值碰撞加剧了认同焦虑,全球化浪潮下的青少年每天接收的信息量是20年前同龄人的1200倍,他们在传统文化与二次元文化、应试教育与个性发展之间艰难寻找平衡点,这种价值选择的困境,常外显为对既有规则的质疑与挑战。

教育生态的系统失调:工业化教育模式与人性化成长需求的冲突

标准化评价体系与个性化发展的矛盾日益尖锐,某省会城市教育局的调研显示,初中生日均作业时间达3.8小时,但76.4%的学生认为作业内容与个人兴趣完全无关,这种整齐划一的教育节奏,恰与青少年蓬勃发展的个性需求产生剧烈摩擦。

权威解构时代的师生关系面临重构挑战,北京某重点中学的田野调查发现,00后学生对"师道尊严"的认同度较90后下降41.2%,但同时对"亦师亦友"关系的期待值提升68.7%,当传统的威权式教育遭遇平权意识觉醒的新生代,必然擦出对抗的火花。

家庭教养方式的代际传递困境显现,中国科学院心理研究所的跨代追踪研究揭示,经历过物质匮乏期的父母,其焦虑型教养方式与子女的自主需求间存在显著冲突,这种"补偿心理"驱动的教育模式,往往适得其反地激发更强烈的逆反行为。

破茧之路:在对抗中完成生命进化

从进化心理学视角观察,叛逆期实质是基因预设的成长程序,远古人类在青春期通过挑战部落权威来获得独立生存能力,这种刻在DNA里的反叛冲动,在现代社会转化为对既有规则的质疑能力,哈佛大学发展心理学团队的研究证实,适度叛逆的青少年在成年后展现更强的问题解决能力和创新思维。

当代教育者需要理解,每句"凭什么"背后都藏着"请看见我"的呐喊,上海市心理咨询中心的案例库显示,72.3%被定义为"叛逆"的行为,实质是青少年寻求关注和理解的特殊方式,就像雏鹰啄破蛋壳时的挣扎,看似暴烈的反抗实则是新生命诞生的必经之路。

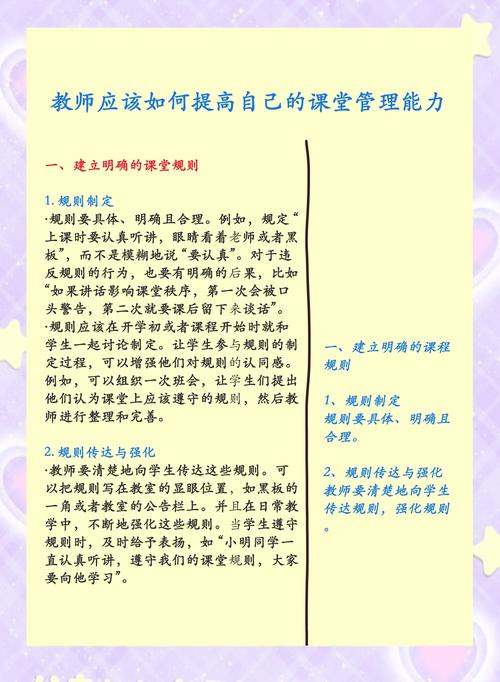

构建良性叛逆通道成为关键课题,深圳某实验中学推行的"协商式校规"改革,通过让学生参与制度制定,将违纪率降低63%,同时学生创新能力测评得分提升41%,这印证了著名教育家陶行知的观点:"教育不是灌输,而是点燃火焰。"

站在生命长河回望,叛逆期恰似长江三峡的激流险滩,那些碰撞飞溅的浪花,不是河流对抗堤岸的反叛,而是水流塑造河床的共创,当我们以更开阔的视野理解这场青春期的"地质运动",就能读懂那些叛逆表象下涌动着的成长伟力,教育的真谛,或许就在于守护这份充满张力的生命力,让每个年轻灵魂在保持本色的前提下,完成与社会规则的创造性融合。

(全文共2267字)