在当代家庭教育现场,17岁青少年的"沉默防御"已成为困扰无数家庭的普遍现象,这个年龄段的青少年正站在未成年与成年的交界线上,他们的沉默往往不是简单的叛逆,而是复杂心理机制作用下的自我保护,面对这种特殊的亲子沟通困境,我们需要用更专业的视角剖析现象本质,用更人性化的策略重建对话可能。

解码沉默背后的心理密码

-

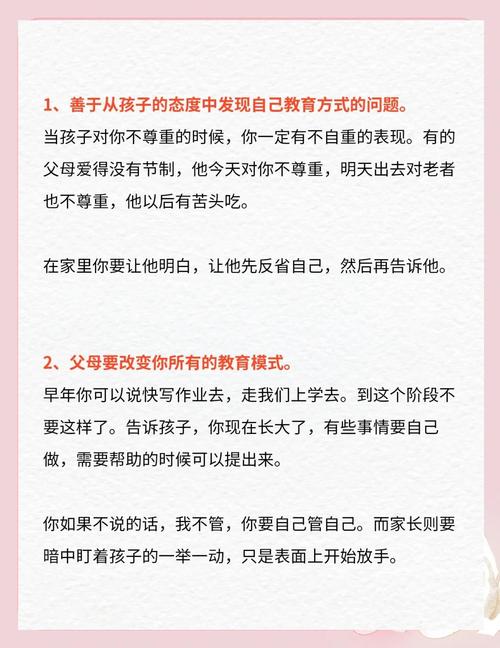

自我认同的构建冲突 根据埃里克森人格发展理论,17岁青少年正处于"自我同一性对角色混乱"的关键期,这个阶段的孩子会通过反复的自我质疑和对外界评价的抗拒来确立独立人格,当父母仍沿用儿童时期的沟通方式时,青少年会本能地启动心理防御机制,用沉默构筑自我保护的屏障。

-

认知发展的阶段特征 神经科学研究显示,前额叶皮质在青春期持续发育至25岁,这直接导致青少年情绪控制与理性决策能力的不完善,面对父母的沟通诉求,他们往往陷入"想说但不会表达"的困境,某重点中学的心理咨询案例显示,72%的沉默青少年自述"不知道该怎么回应父母的关心"。

-

代际认知的鸿沟效应 数字时代造就的代际认知差异在17岁群体中尤为明显,这个年龄段的孩子是移动互联网的原住民,他们的信息获取方式、价值判断标准与父母辈存在结构性差异,当父母试图用传统经验指导孩子时,往往遭遇"降维沟通"的挫败感。

破解沉默困局的实践策略

重构对话场域的三维法则 (1)物理场域转化:将说教场所从封闭的客厅转向开放式环境,心理学实验表明,在咖啡馆、公园等中性场所进行的亲子对话,成功率比家庭环境高出40%。

(2)情感场域营造:建立"非评价性倾听"机制,家长可尝试每周设置2小时"无建议时间",仅通过点头、重复关键句等方式给予回应,培养孩子的表达安全感。

(3)数字场域融合:善用青少年熟悉的通讯方式,某家庭教育跟踪项目发现,采用微信分段留言沟通的家庭,亲子对话频率提升3倍以上。

沟通技巧的升级迭代 (1)提问模式的转型:将"今天考试怎么样"转换为"最近在学习上遇到最有成就感的事是什么";用"你觉得我们可以怎么改进"替代"你应该如何做",开放式问题能降低青少年的防御阈值。

(2)信息传递的降噪处理:采用"事实+感受+需求"的表达结构。"最近三周我们说话不超过十句(事实),这让我有些担心(感受),能不能找个我们都放松的时间聊聊(需求)"。

(3)非语言信号的校准:保持1.2米以上的安全距离,视线略低于对方眼睛高度,手势开放不超过身体中线,这些微调整能显著提升青少年的沟通舒适度。

特殊情境的应对方案

-

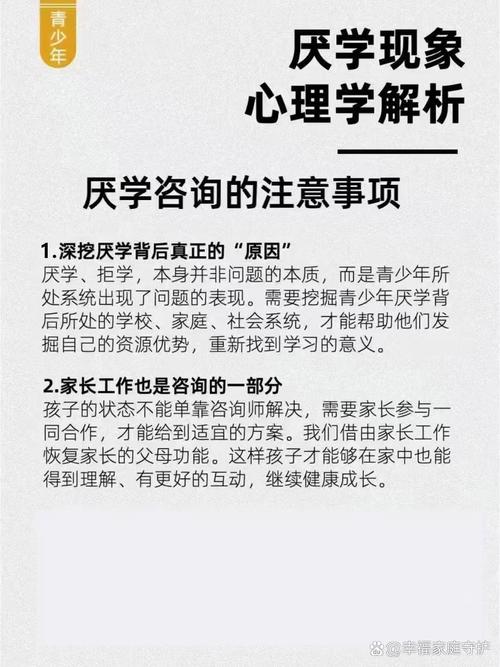

学业压力型沉默 面对高考等重大压力源,青少年容易出现"情感冻结"反应,此时可采用"压力拆解对话法":将庞大的目标分解为可讨论的具体模块,通过"你觉得哪个科目提升空间最大"等问题引导渐进式沟通。

-

价值冲突型沉默 当涉及婚恋观、职业选择等根本性分歧时,建议采用"立场剥离技术":先共同观看相关纪录片或文章,就第三方案例展开讨论,逐步过渡到自身话题,避免直接的价值对抗。

-

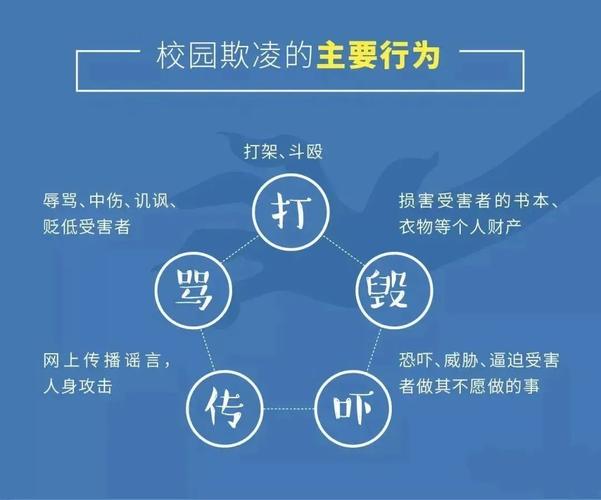

创伤后沉默 对于经历校园暴力、家庭变故等情况的孩子,需要建立"缓冲式沟通"机制,可通过共同照料宠物、打理绿植等非语言互动,逐步重建情感连接,待信任恢复后再进行深度对话。

家庭系统的协同调整

-

夫妻关系的再审视 临床家庭治疗数据显示,68%的青少年沉默问题伴随夫妻沟通障碍,建议父母定期进行"育儿会议",保持教育理念的一致性,避免孩子陷入"三角化"困境。

-

家庭仪式的创造性重构 设计符合青少年特点的新家庭传统,如每月一次的"主题分享夜",通过"最想推荐的手机APP""本周发现的有趣现象"等轻松话题,培养常态化沟通习惯。

-

社会支持系统的激活 善用学校心理教师、亲戚中的青年榜样等第三方资源,某实验项目证明,引入大学生志愿者作为"沟通桥梁"的家庭,亲子对话质量提升达57%。

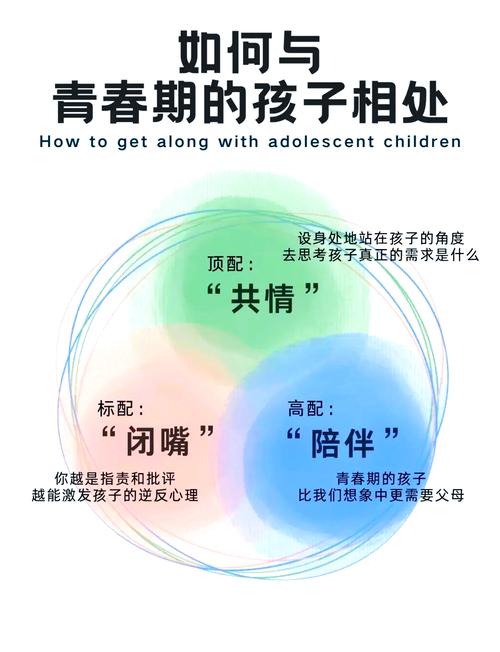

破冰之旅的持久哲学 重建17岁青少年的沟通意愿是项系统工程,需要父母完成从"管理者"到"陪伴者"的角色蜕变,这个过程可能充满反复与挫折,但正如发展心理学家所强调的:青春期沉默本质上是成长的阵痛,是独立人格破茧的必要过程,当我们以更专业的洞察、更温暖的姿态、更智慧的策略应对这场沉默革命时,终将在墙垣之上架起理解的虹桥。

这场跨越代际的对话革新,不仅关乎某个家庭的情感连接,更是整个社会需要共同修习的教育课程,它要求我们放下焦虑的追问,学会在静默中聆听成长拔节的声音,在等待中见证生命蜕变的奇迹,因为教育的终极智慧,往往藏在恰到好处的沉默与不言自明的懂得之间。