在某个寻常的周六午后,45岁的张女士第三次发现儿子反锁房门拒绝沟通时,终于忍不住掩面痛哭,这种场景正在全国数百万家庭反复上演:昔日温顺乖巧的孩子突然变成浑身带刺的刺猬,父母精心准备的早餐被冷落在餐桌,耐心劝导换来歇斯底里的咆哮,温馨家庭聚会演变成不欢而散的战场,据中国青少年研究中心2023年调查显示,86.7%的家长表示经历过子女叛逆期的剧烈冲突,其中32%的家庭因此产生持续性亲子隔阂。

解构叛逆:青春期风暴的深层密码

人类大脑前额叶皮质在12-25岁期间经历着革命性重构,这个掌管理性决策的"司令部"需要到25岁左右才能完全成熟,性激素分泌量激增300%-800%,造就了青少年特有的情绪过山车现象,神经科学家通过功能性磁共振成像发现,青少年对父母声音的神经反应区域在13岁后会发生明显转移,这种生理层面的变化解释了为何孩子突然对父母的关心显得不耐烦。

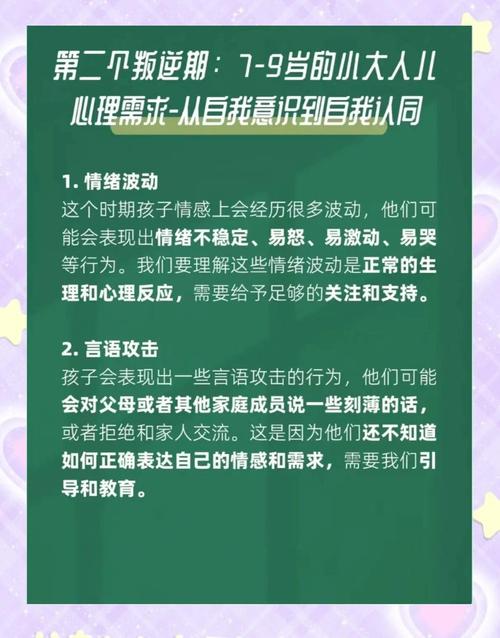

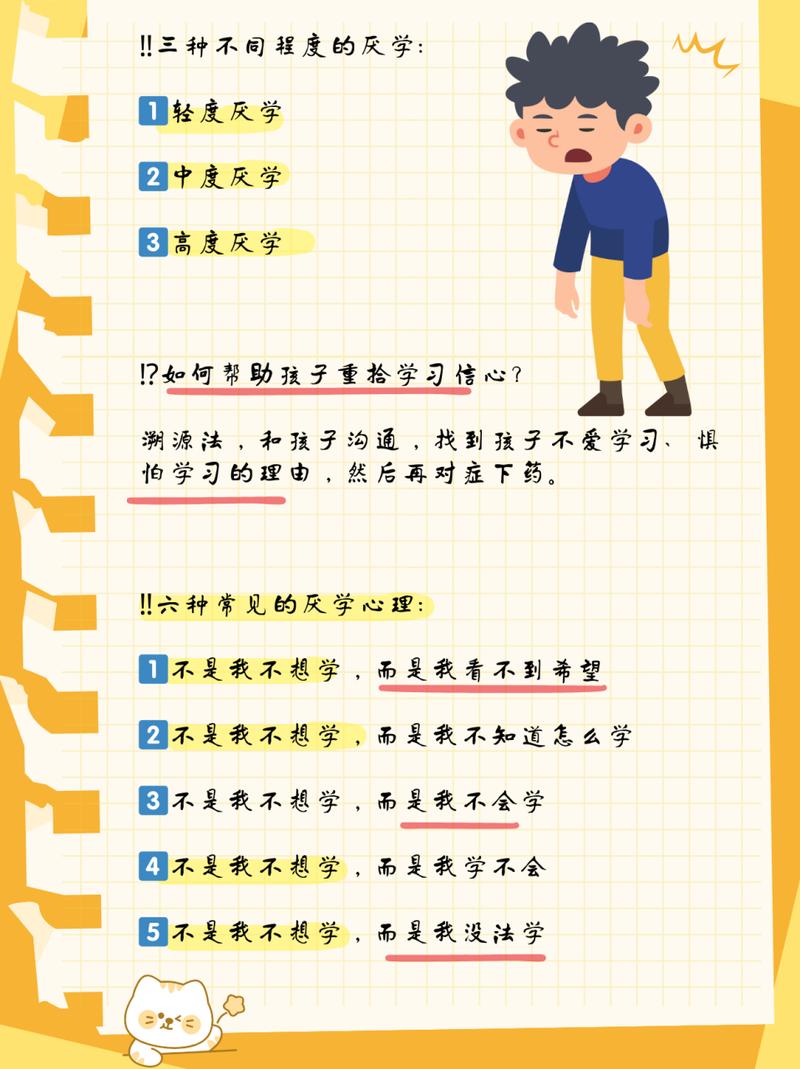

著名心理学家埃里克森的心理社会发展理论指出,12-18岁是个体建立自我同一性的关键期,那个在玩具堆里打滚的孩童正在经历认知觉醒,开始用批判性眼光审视父母灌输的价值观,就像破茧的蝴蝶必须经历挣扎,孩子的每次顶撞实质是在测试独立人格的边界,上海某重点中学的心理咨询记录显示,85%的"问题学生"的叛逆行为背后,都隐藏着对自主权的强烈渴求。

传统教养的三大致命误区

某省会城市家庭教育指导中心的案例档案里,记录着这样令人痛心的故事:父亲用皮带抽打14岁逃学儿子,导致孩子离家出走27天;母亲每天在饭桌上哭诉"我为你牺牲了事业",将女儿逼出抑郁症,这些极端案例折射出传统教育方式的深层危机——用爱的名义实施情感绑架。

权威压制型家长常陷入"权力游戏"的怪圈,他们像严守城池的将军,将孩子的每个非常规举动视为叛乱信号,殊不知高压政策会激活青生的战斗模式,某重点高中班主任统计,班级里与父母冷战超过3个月的学生中,92%来自军人、教师等强调纪律的家庭。

情感绑架型父母擅长将焦虑转化为道德筹码,"要不是为了你"成为高频话术,这种行为本质上是将子女物化为自我实现的工具,北京师范大学家庭教育研究中心调查显示,长期接受情感勒索的青少年,成年后抑郁症发病率是普通人群的2.3倍。

破局之道:新型亲子关系的构建策略

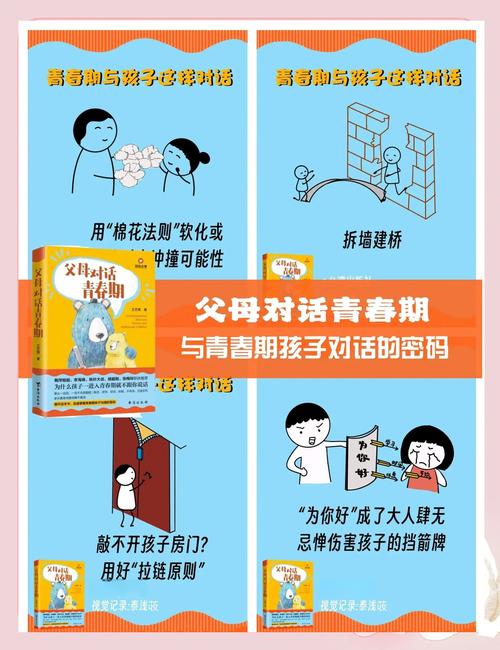

建立平等对话机制需要技术性设计,深圳某外资企业高管王先生发明的"家庭议会制度"值得借鉴:每周六下午,全家佩戴特制徽章围坐圆桌,使用发言权杖轮流表达观点,这种仪式感极强的沟通方式,三年内帮助37个濒临破裂的家庭重建对话通道。

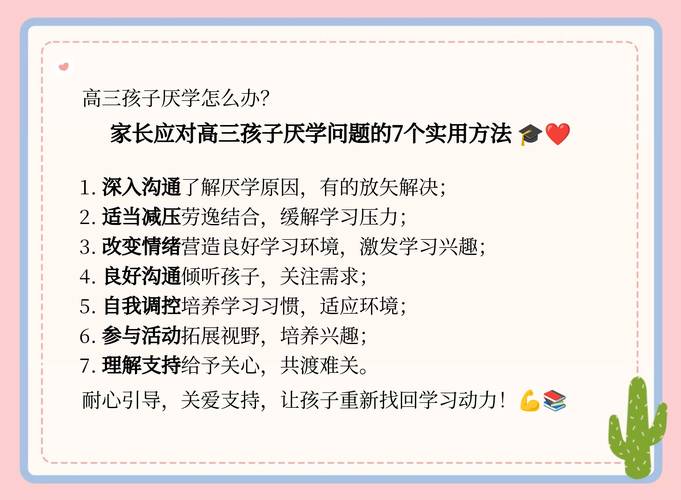

规则制定要像橡皮筋般具有弹性,杭州某心理咨询师建议采用"三区段法则":将行为规范划分为红色禁区(如涉及安全)、黄色缓冲带(如作息时间)、绿色自选区(如穿衣风格),这种分层管理法在200个实验家庭中,使冲突频率降低68%。

教育重心转移需要智慧,当孩子沉迷网络时,与其围追堵截不如引导其参加电竞社团;当成绩滑坡时,可以邀请企业HR讲解多元成才路径,广州某重点中学的实践表明,这种"曲线救国"策略使73%的叛逆学生重拾学习动力。

家庭生态系统的重构工程

夫妻关系是家庭气候的晴雨表,北京某婚姻家庭咨询机构追踪数据显示,父母经常争吵的家庭,子女出现极端叛逆行为的概率是和谐家庭的4.7倍,智慧的家长会建立"冲突缓冲区"——约定不在孩子面前讨论敏感话题,如同企业董事会的"静默期"。

亲子关系修复是精细的瓷器修补工程,上海某家庭教育导师发明的"321渐进法"颇具启发:每天3分钟肩并肩散步(不交谈),每周2次共同做家务,每月1次户外探险,这种非语言互动在143个案例中,平均用11周重建了断裂的情感纽带。

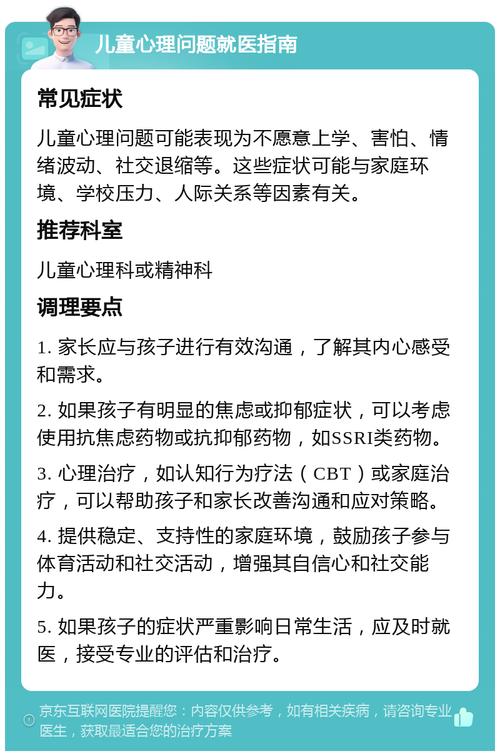

特殊情境的危机干预

当发现孩子持续两周失眠、自残或突然封闭自我时,这些红色警报需要专业介入,成都某三甲医院青少年心理科的就诊记录显示,及时进行家庭治疗的案例,康复速度比自行处理快2-3倍,此时家长要像急诊科医生般果断,同时保持护理员的温度。

对于涉及校园暴力、药物滥用等极端情况,必须启动"多兵种联合作战",武汉某重点中学的成功案例表明,由心理医生、班主任、社区民警、家族长辈组成的支持矩阵,能使危机化解效率提升80%,在这个过程中,家长要既当指挥官又当勤务兵。

站在生命教育的维度,叛逆期恰似春蚕蜕变的痛苦挣扎,那些摔门的巨响里藏着对成长的迷茫,刺耳的顶撞中包裹着对认可的渴望,智慧的家长会像老练的船长,在青春期的惊涛骇浪中保持航向,因为他们深知:风暴过后,那个跌跌撞撞的少年终将成长为自信的领航者,当我们学会用发展的眼光看待叛逆,用理解的胸怀包容冲突,亲子关系的方舟自会穿越激流,抵达温暖的港湾。