被算法驯化的数字原住民 在北京市某重点中学的心理咨询室,13岁的李晓明正在描述他的日常:"每天放学回家,我的手指就会自动打开那个红色图标,明明作业堆成山,但总想着'再看五分钟',结果一抬头已经凌晨两点。"这个案例并非孤例,中国青少年研究中心2023年数据显示,全国12-18岁青少年日均短视频使用时长达到3.8小时,其中32%存在明显的成瘾倾向。

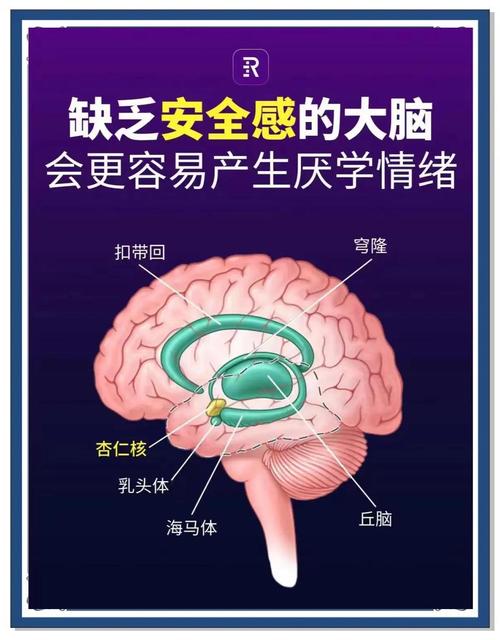

短视频平台的算法机制犹如精密的情感收割机,神经科学研究表明,每隔15秒的内容切换会触发多巴胺的脉冲式分泌,这种神经奖励机制远超传统娱乐方式,更令人警惕的是,字节跳动2022年专利文件显示,其推荐算法已能通过微表情识别精准预测用户情绪波动,这意味着青少年在成长关键期的大脑可塑性正被商业算法重新编程。

代际冲突背后的教育困境 当45岁的王女士第三次没收儿子的手机时,激烈的争吵再次爆发,这类场景在全国数百万家庭反复上演,折射出数字时代特有的教育悖论:家长用"电子保姆"换取片刻安宁,却在孩子成瘾后陷入管教困境,华东师范大学家庭教育研究院的跟踪研究发现,68%的家长自身日均屏幕使用时间超过5小时,这种"双标"行为严重削弱教育威信。

传统管教手段在算法面前显得力不从心,北京大学数字素养研究中心测试显示,普通家长对短视频平台家长控制功能的了解率不足17%,超过半数的家庭从未使用过"青少年模式",更严峻的是,平台设计的防沉迷系统存在明显漏洞,清华大学新媒体研究中心实验证实,80%的青少年能在5分钟内绕过基础防护设置。

突围路径:构建数字免疫力培养体系

-

家庭场景的重构实践 深圳实验学校推行的"数字断食日"值得借鉴,每周六家庭成员共同签署"设备休眠协议",将智能设备集中存放,代之以桌游、户外运动等实体互动,初期实施时,多数家庭出现焦虑症状,但三个月后,亲子沟通时长平均提升2.3倍,关键要诀在于:用更有吸引力的现实体验替代虚拟刺激。

-

认知免疫系统的建设策略 上海市教委联合中科院心理所开发的"算法透视课"成效显著,课程通过拆解推荐机制、模拟算法训练等实践,帮助学生建立技术批判思维,某初中生在课后反馈中写道:"原来不是我在刷视频,是算法在'刷'我的注意力。"这种认知觉醒是抵御成瘾的第一道防线。

-

替代性成就体系的搭建 杭州二中创建的"百秒达人秀"提供启示:将短视频的即时反馈机制迁移到现实场景,学生用100秒展示科学实验、诗歌朗诵等才能,现场观众即时投票产生"日冠军",这种设计既满足青少年的表现欲,又将碎片化注意力转化为深度学习契机。

多方协力的生态重构 监管层面需要建立更严格的年龄验证体系,参照欧盟《数字服务法》,应强制平台采用"双因子认证+人脸识别"的复合验证,将未成年人账户误识别率控制在0.1%以下,同时建立算法透明度制度,强制平台公开推荐模型的核心参数。

学校教育必须进行课程重构,建议在信息技术课中增设"数字健康"模块,涵盖注意力管理、信息筛选等实用技能,北京某国际学校引入的"注意力训练营",通过正念冥想、番茄工作法等方法,使学生单次专注时长提升40%。

产业端的社会责任亟待加强,抖音近期试点的"深度内容激励计划"值得推广,对5分钟以上的优质内容给予流量倾斜,快手推出的"创作者年龄标记系统",则有效区隔了成人向和青少年向内容,这些举措证明商业利益与社会责任可以实现平衡。

在这场关乎民族未来的注意力保卫战中,没有简单的解决方案,每个15秒的滑动都在重塑青少年的大脑神经回路,每次人机交互都在影响价值认知的形成,破解短视频成瘾难题,本质上是重建数字时代的教育哲学:当算法企图将人类驯化为条件反射的数据载体,教育必须坚守使人成为完整的人的根本使命,这需要家庭、学校、平台乃至整个社会形成教育共同体,用系统化的解决方案构筑数字免疫屏障,帮助青少年在虚实交织的世界中保持清醒的认知主权。