当餐厅里此起彼伏的儿童哭闹声被手机屏幕的荧光取代,当公园草坪上奔跑的身影被低头划屏的姿势取代,当代儿童正在经历一场前所未有的数字革命,2023年教育部基础教育质量监测中心发布的《青少年电子设备使用白皮书》显示,我国6-12岁儿童日均使用手机时长达到2.8小时,这个数字在周末更是攀升至4.5小时,这场静默的变革正在重塑新一代儿童的成长轨迹,引发教育工作者、医学专家和社会学者的深度忧虑。

数字浪潮下的儿童发展危机

眼科医院候诊室里的景象最能说明问题,北京同仁医院青少年眼科门诊数据显示,疫情期间儿童近视率激增15.8%,其中75%的病例存在过度使用电子设备的情况,手机屏幕释放的蓝光穿透角膜直达视网膜,持续刺激导致睫状肌痉挛,这种视觉系统的超负荷运转正在制造"屏幕一代"的视力危机。

神经科学领域的发现更令人警醒,斯坦福大学儿童发展研究中心通过功能性磁共振成像技术发现,频繁接触电子设备的儿童前额叶皮层活跃度降低20%,这个负责逻辑思维和决策的关键区域发育受阻,直接影响儿童的注意力持续时间,课堂上,教师发现越来越多的孩子难以集中精神超过15分钟,这种"碎片化注意模式"与短视频平台的节奏不谋而合。

美国儿科学会的跟踪研究揭示了更隐蔽的危害,每天使用电子设备超过3小时的儿童,其语言发展水平较同龄人滞后6-8个月,当虚拟世界的单向信息输入取代了真实对话的互动刺激,语言中枢神经突触的连接密度显著降低,更严峻的是,过度依赖表情包和预设回复,正在消解儿童理解复杂情感的能力。

手机依赖背后的多重诱因

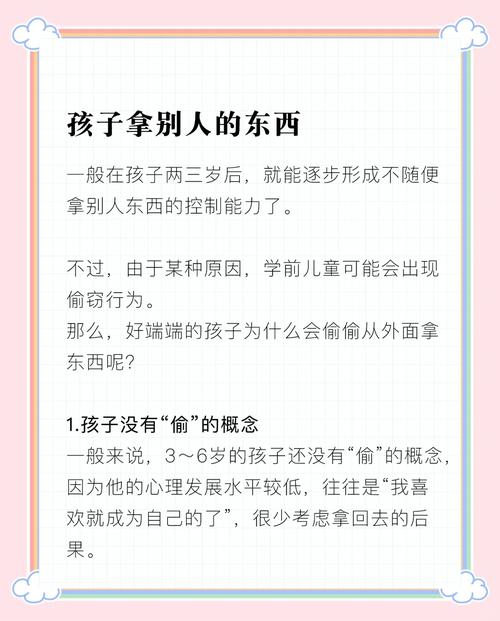

家庭教育场景的数字化异化值得深思,某省会城市2000个家庭的调研显示,68%的家长曾用手机作为"电子保姆"安抚哭闹儿童,这种便捷的育儿方式正在形成危险的负反馈:儿童通过哭闹获得手机使用权,而手机游戏带来的即时快感强化了这种行为模式,当数字设备成为情感安抚工具,亲子关系的本质正在发生微妙异化。

商业资本的算法围猎构成系统风险,某热门儿童游戏的数据显示,其奖励机制精确控制在每27秒给予一次正反馈,这恰好是6-8岁儿童注意维持的临界值,色彩饱和度提升30%的界面设计、1.5倍速的动画效果、精心设计的成就系统,这些基于行为心理学的研究成果,正在构建难以挣脱的沉迷陷阱。

教育系统的数字化转型带来意外副作用,某教育科技公司的用户画像显示,声称用于学习的平板电脑,实际用于娱乐的时间占比达62%,当数字设备被冠以"智能学习"的光环,家长往往放松监管,却忽视了开放网络环境中的风险,更值得警惕的是,部分教育类APP通过游戏化设计模糊学习与娱乐的边界,这种"糖衣炮弹"正在消解儿童的深度思考能力。

构建数字时代的成长防护网

制定分级管理制度势在必行,德国青少年媒体保护委员会推行的"3-6-9-12"规则值得借鉴:3岁前杜绝屏幕使用,6岁前禁止个人设备,9岁前限制社交功能,12岁前实行时段管理,这种渐进式的接触方式既承认数字素养的重要性,又为神经发育保留关键窗口期。

家庭需要建立"数字绿色生态",新加坡教育部推广的"三时三地"原则提供实践方案:就餐时、卧室里、书桌前不用电子设备,设立家庭充电站集中管理设备,更根本的是家长需要重塑角色定位,某亲子实验项目数据显示,家长日均减少1小时手机使用,儿童使用时长自动下降40%。

教育创新应回归育人本质,芬兰教育改革的经验表明,将编程课程与自然探索结合,用平板电脑记录植物生长,用智能手环监测运动数据,这种"科技+自然"的教学设计既能培养数字技能,又保持对真实世界的感知,北京某实验小学的实践显示,这种教学模式使儿童创造性思维得分提升27%。

站在人类文明数字化的十字路口,我们既要避免陷入技术恐慌的泥沼,也要警惕温水煮蛙式的危机,儿童手机使用问题本质上是现代性困境的缩影,需要家庭、学校、企业、政府形成教育合力,建立数字公民培养体系,完善网络内容分级制度,创新融合式教育模式,方能在技术进步与儿童发展间找到平衡点,当我们把手机从"电子保姆"重塑为"智能工具",才能守护儿童在数字时代的完整成长。