数字时代下,儿童与智能设备的博弈已成为现代家庭教育的重要课题,当家长发现孩子时刻捧着手机,眼神被屏幕牢牢锁住时,焦虑与无力感往往如影随形,这种新型亲子关系的挑战背后,折射出的不仅是科技产品的吸引力,更是当代家庭教育模式的深层变革需求,我们需要超越简单的"禁止使用"思维,构建符合数字时代特征的教育新范式。

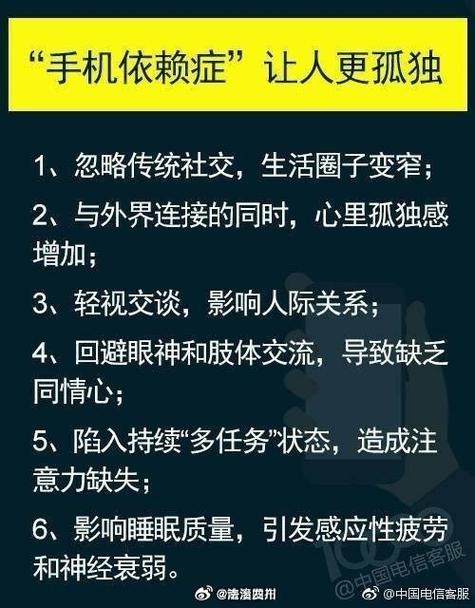

手机依赖背后的深层诉求

当孩子沉浸在短视频的海洋中时,他们寻求的不仅是即时的娱乐满足,心理学研究表明,过度依赖电子设备往往源于现实环境中情感需求的缺失,在虚拟社交平台上获得的点赞与关注,补偿着现实世界中未被满足的认同渴望;游戏世界的成就体系,替代着现实生活中的价值感建立,这种补偿机制如同心理代偿反应,揭示了当代青少年在现实社交、家庭互动中的情感缺口。

家庭陪伴质量的滑坡成为关键诱因,调查数据显示,63%的青少年认为父母与自己存在"共处不同频"现象——家庭成员虽然共处一室,却各自沉浸在不同电子设备中,这种物理在场而情感缺席的相处模式,促使孩子转向虚拟世界寻求情感寄托,当现实互动无法满足基本的心理需求时,数字世界自然成为避难所。

社交模式的数字化转型正在重塑人际关系,12岁的小明每天花3小时在游戏语音中与队友交流,却对同桌的真实姓名记忆模糊,这种现象反映出数字原住民独特的社交偏好,他们更擅长通过表情包传递情绪,用游戏段子建立友谊,这种转变要求家长重新理解新时代的社交规则。

分年龄段的干预策略

学龄前儿童的干预需要构建替代性兴趣体系,5岁的朵朵妈妈发现,每当拿出绘本与孩子共读时,孩子对手机的关注度自然降低,这个案例揭示:沉浸式亲子互动能有效转移注意力,建议家长准备"魔法百宝箱",内置科学实验套装、创意手工材料等,用实体互动的魅力对抗虚拟诱惑。

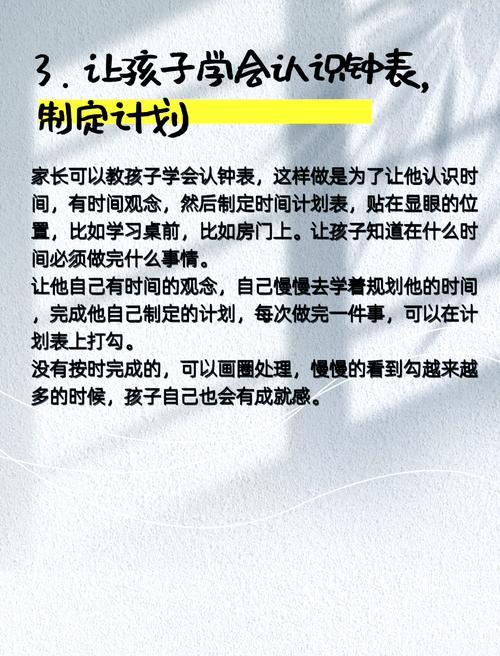

小学阶段的规则建立需要智慧平衡,采用"三明治沟通法":先肯定孩子使用手机完成作业的积极性,再提出每日使用时长限制,最后约定共同遵守的奖惩机制,某家庭实施的"彩虹积分制"成效显著——绿色积分兑换户外活动,红色积分兑换屏幕时间,培养孩子自主管理能力。

青春期的疏导策略要重视价值共建,14岁的小美沉迷社交软件时,父亲没有简单禁止,而是邀请她参与"家庭数字素养提升计划",共同研究网络信息安全课程,这种平等对话模式,将对抗转化为合作,既维护了青春期孩子的自尊需求,又实现了教育目标。

构建健康数字生态的实践路径

替代性活动体系需要家庭全员参与,张先生家庭实施的"周三无屏日"颇具创意:每周三晚饭后全家进行戏剧排练、星空观测或美食制作,这种集体承诺机制不仅减少屏幕依赖,更创造了珍贵的家庭记忆,关键要找到能引发孩子真实兴趣的实体活动。

科技产品的正向利用需要教育智慧,李老师开发的"App素养课程"值得借鉴:引导学生解剖推荐算法机制,分析短视频成瘾原理,培养批判性数字素养,当孩子们理解背后的心理操控设计时,自然增强抵御诱惑的能力。

家庭规则的制定应遵循SMART原则:具体(Specific)、可衡量(Measurable)、可实现(Attainable)、相关性(Relevant)、时限性(Time-bound),每天19-20点家庭阅读时间,手机存入指定盒子"的约定,比模糊的"少玩手机"更易执行,关键要让孩子参与规则制定,增强主体责任感。

在这场与智能设备的博弈中,真正的对手不是科技本身,而是教育方式的滞后,当家长从"监管者"转型为"引导者",当家庭生活从"数字孤岛"重建为"情感绿洲",孩子们自然会在虚实之间找到平衡点,教育的力量,在于帮助新一代既能在数字浪潮中自由遨游,又能保有触摸真实世界的热情与能力,这种平衡艺术,正是数字时代家庭教育的终极命题。