早春的杏树总会有几枝先开,看似不合时宜却暗合自然规律,十二岁少年萌动的情愫恰似这早开的花蕾,需要智慧园丁的精心呵护,在这个信息爆炸的时代,孩子们的情感觉醒期普遍前移,家长与其纠结于"早"与"不早"的标签,不如以成长型思维构建科学应对体系。

解构早恋迷思:重新定义青春期情感萌动

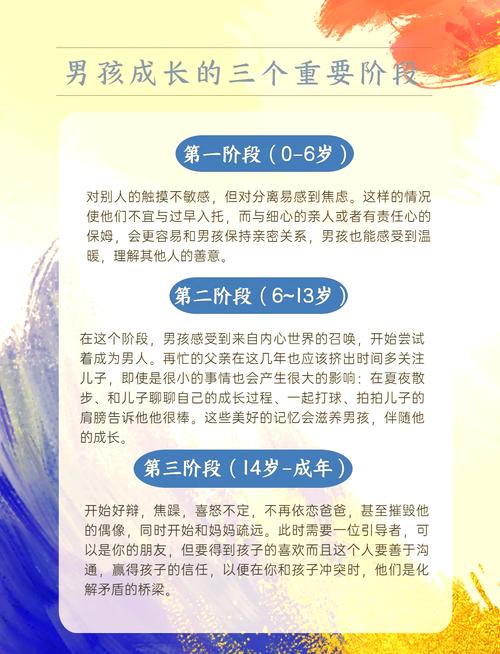

现代发展心理学研究表明,12岁男孩的情感觉醒具有显著的生物社会双重属性,下丘脑-垂体-性腺轴开始活跃,睾酮分泌量较童年期增长5-8倍,催生出探索亲密关系的生理需求,数字化生存加速了儿童社会认知发展,短视频、社交平台中成人化内容使情感启蒙提前2-3年。

北京师范大学青少年研究中心2023年调查显示,一线城市六年级学生中,38.7%承认有过"特殊好感对象",但其中仅9.2%发展为实质交往行为,这组数据揭示:多数所谓"早恋"本质是情感探索的试错过程,与成人世界的恋爱存在本质差异。

典型案例中,杭州某重点小学班主任发现,班级男生传阅的"情书"里,超过60%内容涉及游戏攻略分享、动漫角色讨论,这印证了儿童心理学家埃里克森的观点:青春期早期的情感互动更多是自我认同的镜像投射,而非真正意义上的恋爱关系。

传统应对方式的七大误区

"情感隔离法"家长常犯的认知错误,是将孩子的情感萌动等同于道德瑕疵,某省会城市家庭教育指导中心记录显示,42%家长发现孩子早恋倾向时,第一反应是检查手机、限制社交,这种防御性反应往往触发罗密欧与朱丽叶效应,使朦胧好感升级为对抗式依恋。

"高压管控"带来的隐性伤害远超想象,上海精神卫生中心青少年门诊数据显示,因情感问题就诊的初中生中,68%曾遭遇父母的情感漠视或言语暴力,这些孩子普遍存在述情障碍,在后续亲密关系中表现出过度依赖或回避倾向。

放任型教养的长期隐患更值得警惕,广州某民办学校跟踪研究发现,完全不被干预的早恋群体,三年后出现学业滑坡的比例高达75%,且普遍缺乏边界意识,这印证了发展心理学中的"脚手架理论"——完全撤除支持的成长如同没有护栏的危楼。

四维引导模型:建构健康情感认知

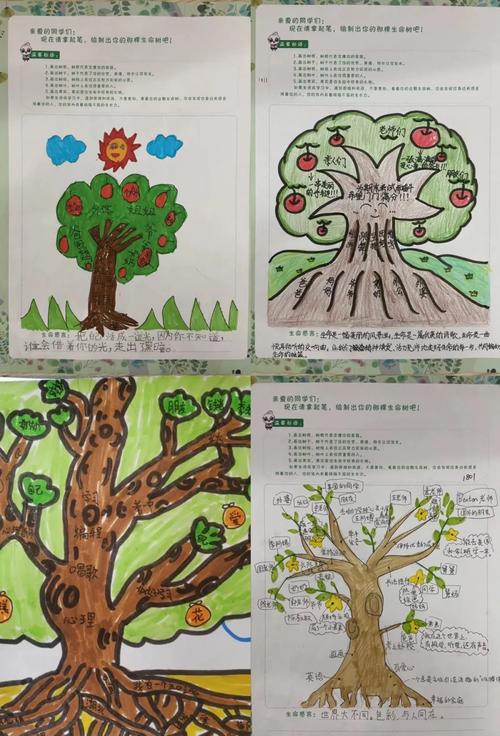

建立情感安全岛是首要任务,重庆某重点中学心理教师设计的情感日志法值得借鉴:准备三个颜色的便签纸,让孩子分别记录心动瞬间(粉色)、困惑疑问(黄色)、成长感悟(绿色),家长通过批注而非评判的方式参与对话,这种方法使87%的亲子沟通效率提升。

认知升级需要巧妙的场景化教育,北京某家庭教育工作室开发的"情感模拟沙盘"颇有创意:用乐高小人演绎不同交往场景,引导孩子思考"单独约会"与"集体活动"的边界,"好感表达"与"骚扰行为"的区别,具象化教学使抽象的道德说教转化为可操作的行动指南。

家校社协同机制不可或缺,深圳某实验学校推行的"成长合伙人"计划成效显著:由心理教师、班主任、家长代表组成支持小组,定期组织辩论赛、情景剧等主题活动,在"是否应该送礼物给喜欢的人"辩论中,孩子们自主总结出"适度、适时、适宜"三原则。

预防性教育体系的搭建策略

家庭会议制度是预防教育的重要载体,每周固定1小时"圆桌时间",从讨论明星绯闻自然过渡到情感价值观建立,南京某家庭研发的"情感温度计"游戏:用0-10分评估本周的情感波动,既保护隐私又实现监测。

兴趣迁移法的关键在于提供替代满足,杭州某家长联盟的实践表明,组建机器人战队、成立校园电台等集体项目,能有效转化单维情感投入,当孩子获得团队认同感时,对特定个体的情感依赖度平均下降43%。

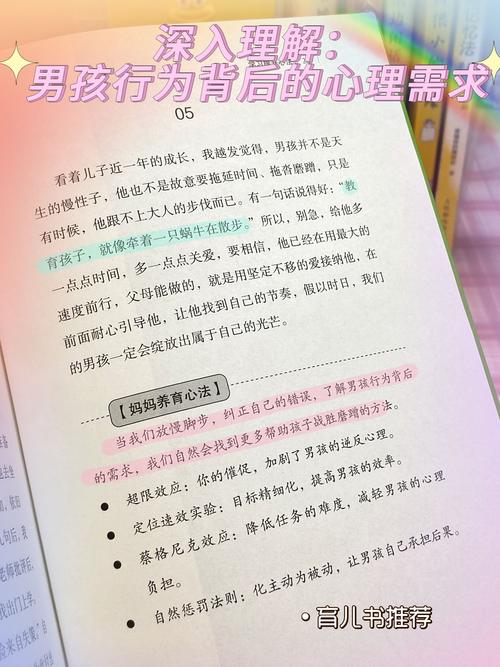

媒体素养培养是数字时代的必修课,建议采用"三明治反馈法":先肯定孩子分享的短视频有趣之处,再讨论其中情感表达的真实性,最后引申到现实交往原则,这种渐进式引导比单纯禁止使用手机有效3.2倍。

站在生命长河回望,十二岁的情感涟漪终将汇入成长的洪流,智慧的家长如同经验丰富的舟子,不必惊惶于每朵浪花,而应专注培养孩子掌舵的能力,当我们用理解取代焦虑,用引导替代压制,那些青涩的情感萌芽终将在阳光下绽放成健康的人际交往能力,教育不是阻止花开,而是教会树木如何向着光明生长。