青春期情感发展的必然性:接纳比压制更重要

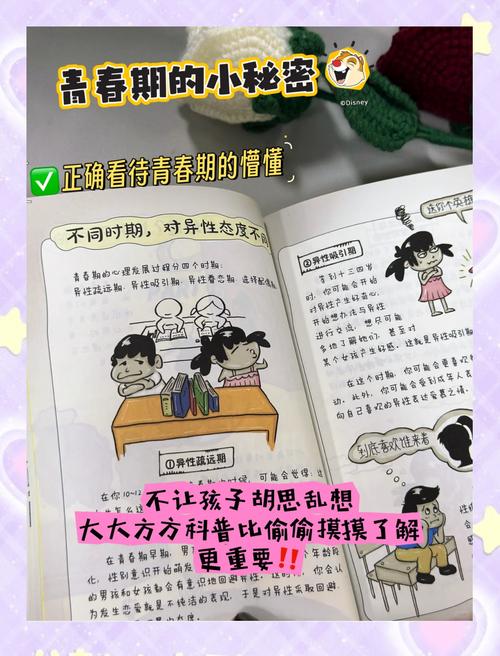

16岁的孩子处于青春期中后期,生理发育趋于成熟,心理上则进入自我认同与社会角色探索的关键阶段,心理学家埃里克森将这一阶段定义为"自我同一性对角色混乱"的冲突期,青少年开始通过人际关系建立自我认知,此时对异性产生好感,甚至发展出恋爱关系,本质上是青少年探索社会角色、学习情感表达的自然过程。

科学视角下的早恋现象

神经科学研究表明,青春期大脑边缘系统(负责情绪和本能反应)的发育早于前额叶皮层(负责理性决策),这意味着青少年容易对情感刺激产生强烈反应,但缺乏成熟的判断能力,恋爱行为本身并非洪水猛兽,而是生理与心理发展的综合产物,父母若简单采用"禁止""监控"等手段,反而可能激发逆反心理,甚至导致孩子形成错误的亲密关系认知。

家庭教育中的接纳智慧

广州某重点中学的跟踪调查显示,68%的高中生曾对异性产生好感,但其中仅12%的家长能平和地与孩子讨论这个话题,建议家长采取"三不原则":不妖魔化(将恋爱等同于堕落)、不泛道德化(用"不自爱"等词汇批判)、不扩大化(避免联系到学业成绩下滑),可以尝试这样的开场白:"妈妈看到你们放学一起走,这个男生有什么特别吸引你的地方吗?"

建立有效沟通:从对抗到对话的范式转换

共情式对话的四个阶梯

- 情绪认同:"妈妈16岁时也会注意班上的优秀男生,这种心动很正常"

- 信息收集:"你觉得他身上哪些特质最吸引你?"

- 风险评估:"你们现在约会通常去哪里?怎么保证安全?"

- 价值引导:"真正的好感情应该让两个人都变得更好,你觉得呢?"

非暴力沟通模板实践

将"不许谈恋爱!"转化为:"妈妈担心频繁约会会影响你的学习效率(观察),这让我很焦虑(感受),因为我们都希望你能考上理想大学(需求),能不能每周设定两天专属学习时间?(请求)" 这种表达方式将对抗转化为合作,更易被青少年接受。

关键对话时机的把握

建议选择生理期结束后3-5天的情绪平稳期,在轻松环境中(如散步时、睡前)开展对话,避免在考试成绩公布后、发现"情书"时等敏感时点进行说教。

构建健康婚恋观:比禁止更重要的人生课程

自我认知教育

通过电影《怦然心动》等媒介,引导孩子理解"吸引力法则":男主角的外在光环随着剧情推进逐渐褪去,女主角最终爱上的,是那个懂得尊重、愿意成长的灵魂,可以设计家庭讨论:"如果你是女主角,在发现对方撒谎时会怎么做?"

责任教育实践方案

上海某家庭的成功案例值得借鉴:父亲发现女儿恋爱后,主动约见男生及其家长,四方共同签订《成长合约》,包含"保持学业排名前30%""晚上9点前回家""不在社交媒体发布亲密照片"等条款,并设立季度复盘机制,这种仪式化处理既维护了孩子的尊严,又建立了行为边界。

界限教育的具体维度

- 身体界限:科普《刑法》中关于性同意年龄的法律条文

- 隐私界限:未经允许不查看对方手机

- 财务界限:单次礼物金额不超过200元

- 社交界限:不因恋爱疏远原有朋友圈

家长的角色进化:从监管者到成长教练

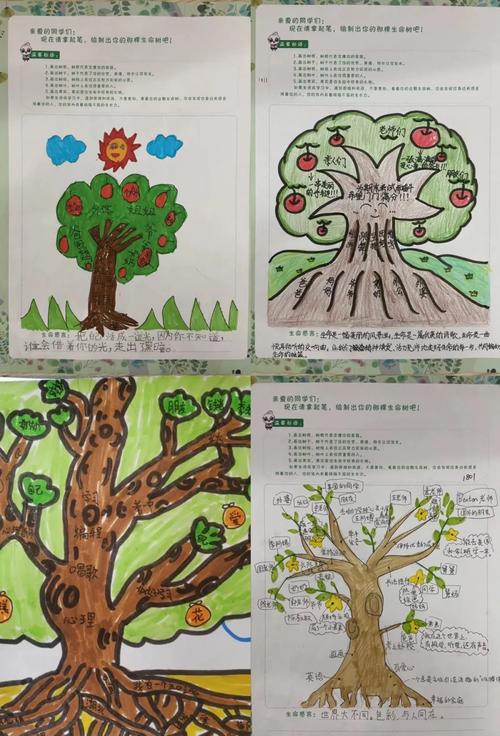

情感教育中的"脚手架理论"

就像建筑工地的临时支架,父母应根据孩子的情感成熟度逐步撤除保护:

- 初级阶段:每周听孩子讲述相处细节,教授识别PUA话术

- 中级阶段:指导制定约会计划(时间、地点、预算)

- 高级阶段:引导思考"如果分手该如何处理情绪"

家校协同策略

北京某重点高中班主任分享的有效做法:与家长约定使用"情感晴雨表",孩子每天用不同颜色贴纸表示恋爱状态(绿色代表平稳、黄色代表有矛盾、红色代表需要介入),既保护隐私又实现风险预警。

家长自我成长的必修课

参加青少年发展心理学工作坊,研读《解码青春期》《十几岁孩子的正面管教》等专业书籍,特别注意避免两种投射:将自己年轻时的恋爱遗憾强加给孩子,或将伴侣的缺点泛化为所有异性的通病。

让爱在阳光下生长

处理青春期恋爱问题,本质上是帮助孩子完成从本能到责任、从冲动到理智的情感进化,智慧的父母懂得将这段经历转化为生命教育的契机:通过共同分析电影角色的情感选择、一起制定恋爱公约、坦诚分享自身成长故事,既能守护孩子的身心安全,又能培养其经营亲密关系的能力,当孩子多年后回望青春,记住的不该是躲闪的目光和上锁的日记本,而是父母那份带着尊重的引导与充满智慧的关爱。

(全文共1378字)