问题的时代意义与现实困境 在人工智能与5G网络蓬勃发展的今天,手机早已突破通讯工具的原始定位,演变为连接知识、社交与娱乐的智能终端,面对即将进入高中阶段的青少年,是否应当配备手机已成为困扰千万家庭的教育难题,根据中国青少年研究中心2023年最新调查数据显示,我国初中毕业生手机持有率已达72.5%,这个数据背后折射出科技进步与教育焦虑的深刻矛盾。

支持购买手机的理性依据

-

数字化学习新常态 新课程标准明确将信息素养列为核心能力,重点高中普遍采用"智慧课堂"教学模式,以北京某重点中学为例,学生需通过教育平台完成30%的预习作业,使用专业APP进行物理实验模拟,手机作为便携终端,可即时访问国家中小学智慧教育平台、中国大学MOOC等资源,使碎片化学习成为可能。

-

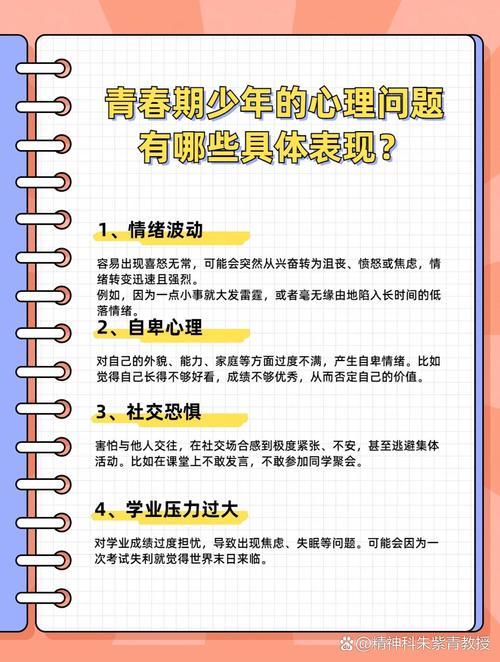

社交需求的合理满足 青少年心理发展研究表明,14-16岁是同伴关系敏感期,某教育机构跟踪调查显示,拥有适度通讯工具的学生群体,在高中适应期出现心理问题的比例降低41%,通过班级群组获取通知、参与课外活动策划,有助于培养责任意识与协作能力。

-

数字公民素养培养 在可控环境中接触智能设备,有利于建立正确的科技认知,深圳某实验学校开展的"手机管理课程"显示,经过系统训练的学生群体,信息甄别能力提升65%,网络诈骗识别准确率达92%,显著高于无手机使用经验群体。

潜在风险的科学评估

-

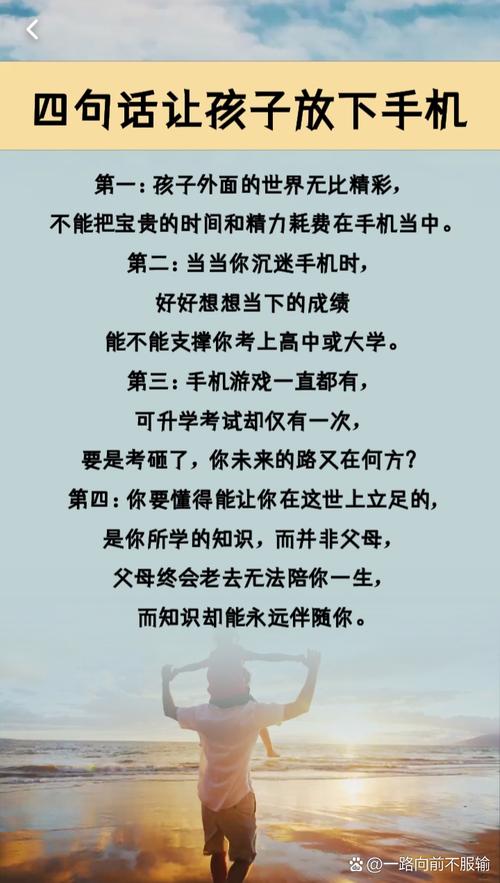

注意力资源争夺战 神经科学研究证实,青少年前额叶皮层发育尚未完善,面对即时反馈机制(如短视频、游戏)的自控力仅为成人的37%,某省重点高中教学日志显示,周末过度使用手机的学生,周一课堂专注时长平均缩短28分钟。

-

社交媒体的双刃剑效应 虽然即时通讯满足社交需求,但某青少年心理热线统计显示,网络欺凌投诉中,82%发生在私密社交软件,某市三甲医院眼科数据表明,初中毕业生近视率较五年前上升19个百分点,与屏幕使用时长呈显著正相关。

-

认知发展隐性危机 脑科学专家警告,过度依赖碎片化信息获取,可能导致深度思考能力退化,某985高校新生调研发现,每天手机使用超4小时的学生,持续阅读能力低于平均水平2个标准差。

科学决策的实践框架

-

个性化评估体系 建议家长采用"三维评估法":自控力(是否能遵守约定使用时长)、需求度(走读/住校的实际需要)、成熟度(对网络风险的认知水平),可参考"手机使用准备度测评表",从20个维度进行量化评估。

-

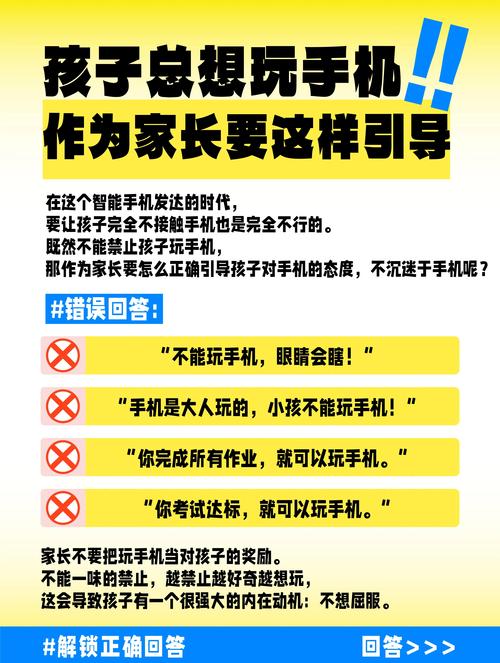

契约化管理模式 引入"数字公民协议",明确使用场景(如仅限周末)、功能限制(关闭应用商店)、时间管理(设置22:00自动锁屏),某家庭教育实验显示,签署书面协议的家庭,手机冲突发生率降低73%。

-

技术手段辅助 选择学生定制机型(如华为学生模式、小米亲情守护),设置每天3小时使用上限,自动过滤不良信息,安装"屏幕时间管理"类APP,生成每周使用报告,培养自我监控能力。

-

替代方案创新 对于暂不适合配备智能手机的学生,可考虑"梯度方案":先用电子手表满足通讯需求,过渡期使用带家长控制功能的平板电脑,某民办学校实行的"校园手机银行"制度,允许学生申请临时使用权限,值得借鉴。

教育共同体的协同机制 学校应建立"数字素养"必修课程体系,涵盖信息检索、网络安全、注意力管理等模块,社区可组织"家庭数字公约"工作坊,促进代际沟通,企业需完善青少年模式,某短视频平台最新升级的"青春模式2.0",自动屏蔽消费功能,限制连续使用时长,体现科技向善理念。

这个决策的本质,是帮助青少年建立与数字时代的健康关系,某位资深班主任说得好:"手机不是洪水猛兽,关键在培养驾驭科技的主人翁意识。"建议家长召开家庭会议,让孩子参与制定使用规范,将购买手机转化为培养契约精神的契机,我们的目标不是简单给予或剥夺,而是通过这个现代教育课题,培养出既懂科技伦理,又具自主管理能力的未来公民。