一场无声的成长危机

中国互联网络信息中心2023年数据显示,我国青少年网络游戏用户规模突破1.8亿,其中14-16岁年龄段日均使用手机超过4小时的占比达63%,这个数字背后是无数个在虚拟与现实间挣扎的青春期少年,我曾在心理咨询室接待过一位母亲,她红着眼眶描述儿子每天凌晨三点躲在被窝里刷短视频的模样:"就像被手机吸走了魂魄,叫他吃饭都没反应。"这绝非个案,而是当代家庭教育面临的时代命题。

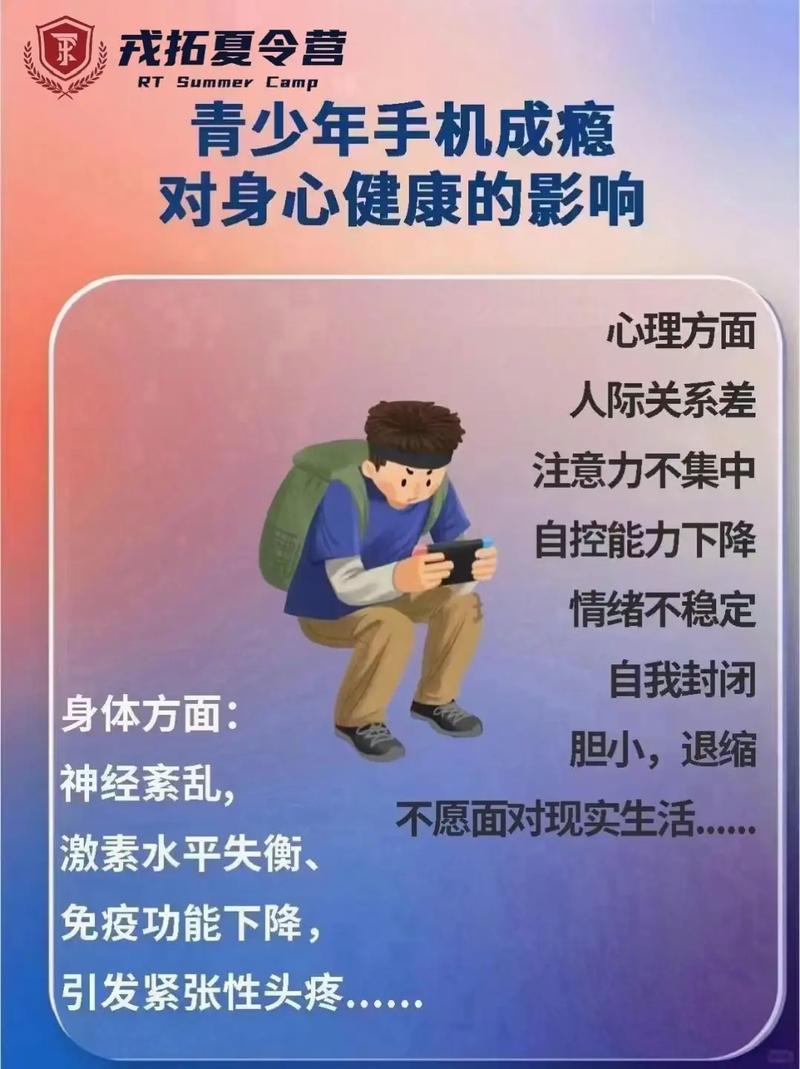

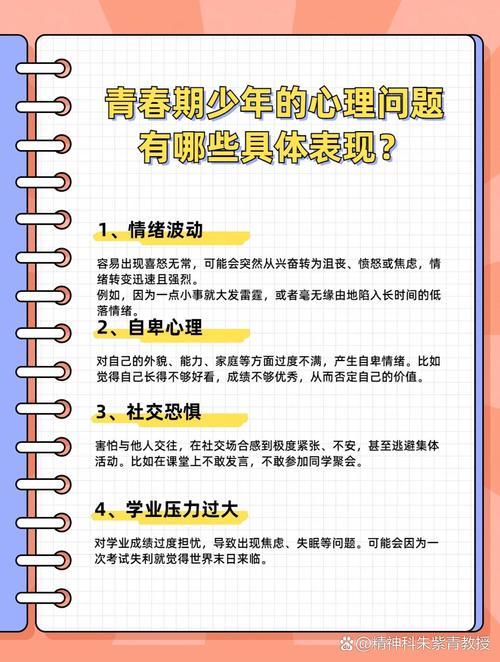

青春期男孩正处于前额叶皮层发育关键期,大脑执行控制功能尚未成熟,神经科学研究显示,这个阶段的多巴胺分泌系统对即时反馈高度敏感,而手机应用精心设计的即时奖励机制恰好契合这种生理特点,当短视频的即时愉悦、游戏胜利的成就感不断刺激大脑奖赏回路,现实世界的延时满足就显得愈发苍白,某重点中学班主任分享过一个典型案例:学生小林为维持某游戏排名,连续三个月凌晨偷用手机,白天上课时出现手抖、注意力涣散等戒断反应。

管教困境背后的三重教育迷思

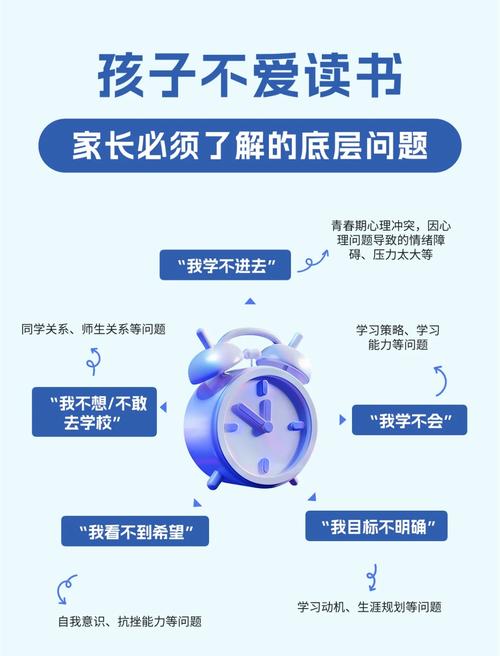

(一)表层症状与深层症结

多数家长将问题简单归结为"自制力差",却忽视了成瘾行为背后的情感诉求,14岁男孩正处于自我认同建构期,当现实生活中的价值感缺失时,虚拟世界的段位等级就成了他们证明存在的重要标尺,北京某戒网瘾机构的跟踪调查显示,85%的深度成瘾青少年都存在家庭情感交流匮乏问题。

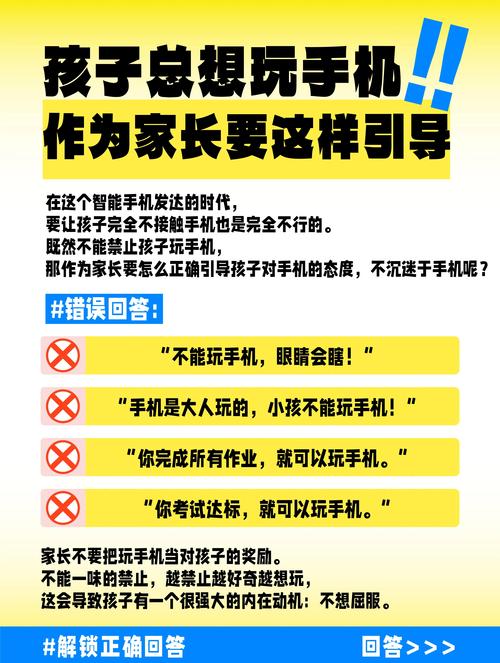

(二)家庭教育中的典型误区

- 粗暴干涉型:直接断网、砸手机往往适得其反,上海某初中生因手机被没收跳楼未遂的案例警示我们,青春期叛逆心理可能引发极端行为。

- 放任自流型:"管不了就不管"的消极态度,实质上是教育责任的逃避,某县城中学调查显示,留守儿童手机成瘾率是普通学生的2.3倍。

- 物质补偿型:用最新款手机作为成绩奖励,本质上是将电子产品异化为情感替代品。

(三)家庭关系的镜像投射

深圳家庭教育研究中心2022年的调研揭示:在亲子对话时间日均不足20分钟的家庭中,孩子手机成瘾概率提升78%,当父母沉浸在自己的数字世界,却要求孩子保持绝对清醒,这种双重标准必然引发信任危机,更值得警惕的是,部分家长将手机作为"电子保姆",在孩子幼年时期就用短视频代替亲子互动,为日后的成瘾埋下隐患。

破局之道:构建数字时代的教养新范式

(一)重建情感联结:从"敌人"到盟友

- 共情式沟通:尝试用"我注意到你最近经常熬夜看手机"代替"你又玩手机",前者传达观察,后者引发对抗。

- 兴趣融合:组织家庭电竞比赛,在《我的世界》里共建数字家园,北京某父亲通过陪儿子玩编程游戏,成功将孩子兴趣转向软件开发。

- 创伤修复:每天设置30分钟"无手机茶话时间",从讨论短视频内容自然过渡到生活话题。

(二)制定数字边界:规则与弹性并存

- 参与式协商:与孩子共同制定《家庭数字公约》,包括学习时间、睡眠保护等条款,广州某家庭采用"手机银行"制度:每天存入120分钟自由支配时间,超时扣除次日额度。

- 渐进式脱敏:采用"20-20-20"法则:每使用20分钟手机,眺望20英尺外景物20秒,配合番茄工作法逐步建立使用节奏。

- 替代方案储备:准备纸质书、乐高积木等离线活动包,在约定时间自动替换手机娱乐。

(三)唤醒生命动能:从虚拟到现实的迁移

- 体能释放计划:安排篮球、游泳等团体运动,通过多巴胺的健康分泌替代手机依赖,成都某中学引入跑酷课程后,学生日均手机使用下降47分钟。

- 价值重构工程:鼓励参与社区志愿服务,在帮助他人中获得真实成就感,杭州初中生通过教老人使用智能手机,既减少了自身使用时间,又获得了社会认可。

- 生涯启蒙行动:组织企业参访、职业体验活动,用未来可能性唤醒成长内驱力,某科技公司"少年创客日"活动后,82%的参与者自发减少了娱乐性手机使用。

预防优于治疗:构建数字免疫力生态系统

在12-14岁关键窗口期,家长应主动开展数字素养教育,新加坡教育部推行的"SMART"框架值得借鉴:Self-awareness(自我认知)、Mindful use(正念使用)、Active balance(主动平衡)、Responsible choice(责任选择)、Tech-wellness(科技健康),同时建立家庭数字文化:每周设置"无屏日",定期举办读书分享会,用现实世界的丰富性构建天然防护网。

走出控制迷局,重筑成长支点

解决手机成瘾的本质,是帮助孩子重建现实世界的意义网络,这个过程中没有立竿见影的妙方,只有持之以恒的耐心与智慧,当家庭成为温暖的情感港湾,当现实生活充满值得期待的美好,数字世界的吸引力自然会回归合理范畴,教育不是一场关于控制的战争,而是一次共同成长的修行,正如德国教育学家斯普朗格所言:"教育的最终目的不是传授已有东西,而是唤醒生命感与价值感。"在这个数字洪流席卷一切的时代,我们更需要守护这种唤醒的能力。