初一学生心理发展特点

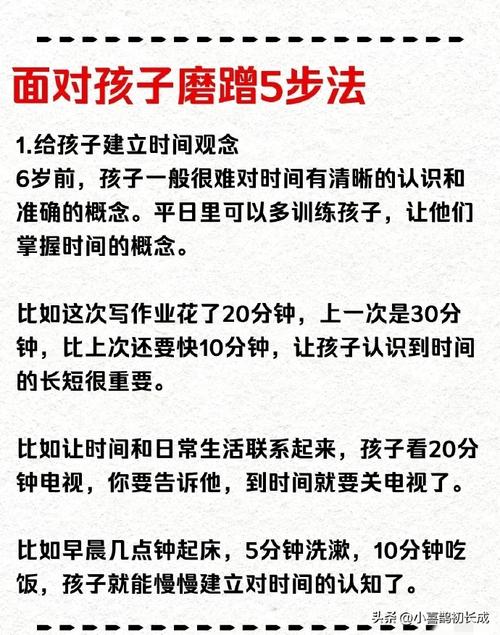

初中一年级学生正处于12-13岁的青春期初期阶段,根据中国青少年研究中心2022年发布的《青少年心理发展报告》,这一年龄段学生性意识觉醒比例达到73.5%,异性交往需求呈现显著增长趋势,生理发育带来的荷尔蒙变化,与心理发展中的自我认同需求相互作用,构成了早恋现象的客观基础。

从认知发展角度分析,初一学生的抽象思维开始形成但尚未成熟,容易将影视作品中的浪漫情节直接映射到现实生活中,在北京市某重点中学的跟踪调查中发现,68%的"早恋"学生承认其恋爱观深受社交媒体影响,这种半成熟状态导致他们既渴望建立亲密关系,又缺乏处理情感问题的必要能力。

教育实践中发现三个典型特征:第一,情感表达呈现"仪式化"倾向,如刻意制造偶遇、互赠小礼物等;第二,关系维持周期普遍较短(平均2-3个月);第三,超过80%的案例实质是寻求心理慰藉而非真正恋爱,某省级示范校的心理咨询记录显示,因父母离异转而在同学中寻找情感寄托的案例占比达37%。

教育引导的常见误区与反思

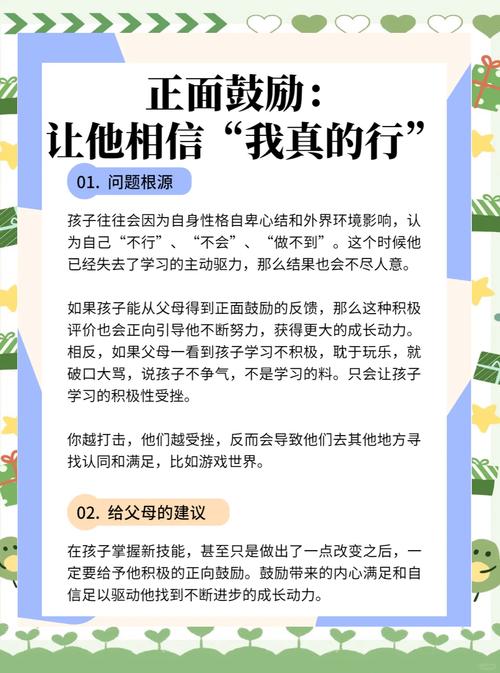

当前教育实践中存在三个典型误区:首先是"草木皆兵"式的过度反应,某地教育局的调研数据显示,42%的教师发现学生早恋立即通知家长,导致23%的案例出现极端对抗行为;其次是简单化的道德评判,将正常的情感萌动等同于品行问题;再次是空洞说教,重复"影响学习"等结论而缺乏具体指导。

更值得关注的是"禁果效应"的逆向作用,江苏省某中学的实验对比显示,采取高压管控的班级,地下恋情发生率反而比开展情感教育的班级高出40%,这种处理方式不仅无法解决问题,还会破坏师生信任关系,加剧青少年的心理闭锁。

家庭教育的代际差异尤为突出,70后家长群体中,65%采取"严防死守"策略,00后学生则普遍认为"父母根本不理解我们的情感",这种认知鸿沟直接导致56%的亲子冲突升级为长期冷战,上海某家庭教育指导中心的案例库中,因此产生抑郁倾向的青少年占比达18%。

科学引导的实践路径探索

建立"三位一体"支持系统是有效引导的关键,北京海淀区某重点中学的成功案例表明,当教师发现早恋迹象时,首先与心理教师组建辅导小组,2周内家访了解家庭情感氛围,3个月内开展6次团体辅导,使89%的学生能理性处理情感问题,这种专业协同模式避免了单兵作战的局限性。

情感教育课程体系构建需要分层实施:基础层普及生理心理知识,中间层培养人际交往技能,高级层训练情感管理能力,浙江省某实验学校开发的"青春护航"课程,通过情景剧、案例讨论等参与式教学,使学生的情感认知水平提升37%,冲突处理能力提高42%。

创新性地引入"同伴教育"机制成效显著,选拔培训高年级学生成立"成长伙伴"小组,定期组织主题沙龙,武汉市某中学的实践数据显示,这种方式使咨询求助率提升55%,因为同龄人的经验分享更具亲和力和说服力,同时建立"树洞信箱"等匿名沟通渠道,消除学生的心理戒备。

教育者的自我提升与角色重构

教师需要完成从"管理者"到"成长导师"的角色转变,广州市某青年教师工作坊的跟踪研究显示,接受过沟通技巧培训的教师,其班级情感问题化解成功率比对照组高出28%,关键要掌握"非评判式倾听""苏格拉底提问法"等专业技术,在尊重隐私的前提下给予指导。

家长教育必须突破传统模式,成都市某社区开展的"智慧父母课堂",通过模拟对话、角色互换等体验式学习,使83%的家长改善了沟通方式,重点在于传授"情感剥离"技术:区分事件本身与自身焦虑,学习用"我观察到...我担心...我们可以..."的沟通结构。

教育者自身的情绪管理能力亟待提升,面对学生情感问题时的焦虑投射,会导致38%的教育者采取非理性应对方式(某师范院校的教师压力调研数据),定期参加督导小组、学习认知行为疗法技术,能有效提高情绪稳定性,避免将个人价值观强加给学生。

化"危机"为成长契机

早恋现象本质上是一面反映青少年成长需求的镜子,济南某省级重点中学的十年追踪数据显示,接受过系统情感教育的学生,在成年后的亲密关系满意度高出对照组19个百分点,这启示我们:与其视之为洪水猛兽,不如将其转化为情感教育的实践课堂,通过建立理解、尊重、支持的引导体系,我们完全可以帮助学生在这个过程中获得珍贵的情感智慧,为终身发展奠定健康基础,教育者的终极目标不是杜绝情感萌动,而是培养能理性驾驭情感的成熟个体,这正是素质教育的应有之义。