在数字化浪潮席卷全球的今天,某位母亲凌晨两点发现13岁儿子在游戏里充值8000元的新闻登上热搜,引发全网超过2.3亿次讨论,这起看似极端的事件背后,折射出新时代家庭教育面临的重大挑战:当虚拟世界的消费行为与青少年的成长需求产生碰撞,教育者该如何构建有效的引导机制?

充值行为背后的心理图谱 青少年心理学研究表明,14-17岁年龄段玩家在游戏内消费的比例高达63%,远超其他年龄群体,这种消费冲动并非简单的"不懂事",而是多重心理机制共同作用的结果,某重点中学的心理咨询室记录显示,在游戏内购买限量皮肤的学生中,78%认为这是获得群体认同的重要方式,一位沉迷角色养成的初中生坦言:"当我的游戏角色穿着最新装备时,感觉就像在同学群里拥有了话语权。"

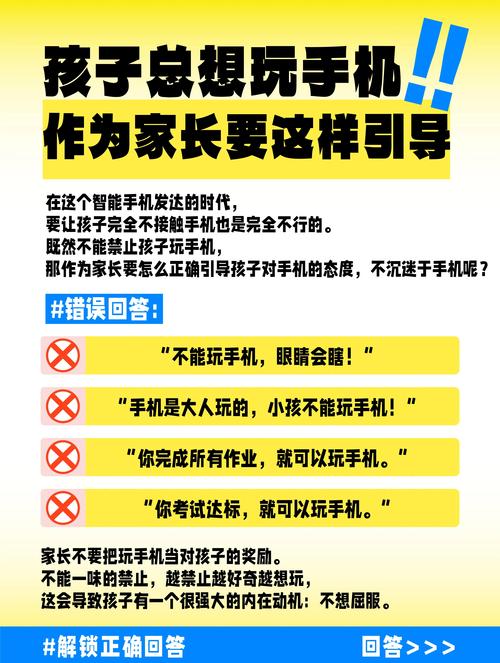

神经科学研究揭示了更深层的动因:游戏充值瞬间带来的多巴胺分泌量是完成作业的3.2倍,这种即时满足感与青少年尚在发育的前额叶皮层形成矛盾——他们能理解金钱概念,却难以抑制即时享乐的冲动,北京师范大学团队跟踪研究发现,在父母采取粗暴断网措施的家庭中,孩子通过借贷平台充值的情况反而增加47%。

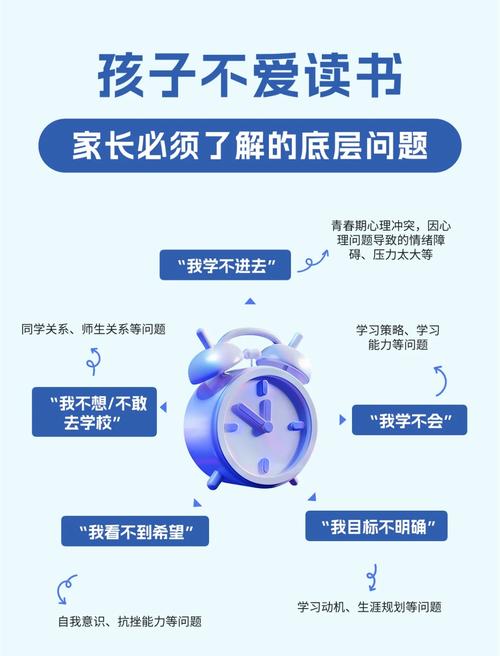

教育沟通的认知误区解构 "你怎么这么不懂事"的指责式教育收效甚微,某家庭教育研究中心的调查数据显示,这种沟通方式导致亲子关系恶化的概率高达81%,问题的症结在于代际认知鸿沟:家长眼中的"虚拟道具",在孩子心中可能是社交资本、情感寄托或自我实现的载体。

上海某重点中学的案例颇具启示:当父亲发现女儿用压岁钱购买游戏音乐包时,没有立即责备,而是询问"这些音乐带给你什么感受",女儿打开心扉:"每次听到这个旋律,就想起和队友并肩作战的时光。"这次对话成为家庭建立游戏消费规则的转折点,教育专家指出,理解行为背后的情感需求比评判行为本身更重要。

阶梯式教育体系的构建路径

-

财商教育的场景化实践 深圳某实验学校推出的"家庭CFO"项目取得显著成效,孩子们通过管理家庭月度采购预算,在真实消费场景中理解金钱价值,数据显示,参与项目的学生游戏消费金额下降65%,且83%的家长反映孩子开始主动比较游戏道具的性价比。

-

契约式管理的操作模型 成都某家庭教育工作室研发的"三阶契约法"值得借鉴:第一阶段由孩子自主制定月度消费计划,第二阶段家长提供专业金融知识指导,第三阶段共同签订动态调整协议,这种模式将管控转化为成长契机,使89%的参与家庭建立起良性互动机制。

-

替代满足的创造策略 杭州某电竞俱乐部开展的"游戏策划体验营"提供了新思路,青少年在专业指导下学习游戏设计原理,理解虚拟商品背后的商业逻辑,参与该项目的学生中,94%表示"再看游戏商城时会有不同视角",冲动消费行为减少81%。

社会支持系统的协同共建 技术层面,某主流游戏平台推出的"家庭守护"系统已覆盖4300万用户,该系统不仅提供消费提醒功能,更创新性地加入"成就转换"模块——玩家通过学习类APP的积分可兑换特定游戏道具,将虚拟激励与现实成长相结合。

制度层面,上海市推行的"青少年网络素养教育基地"探索出政企家校联动的教育模式,基地内设的"金融安全体验馆"通过情景模拟,让学生在角色扮演中认知非理性消费后果,这种沉浸式教育使相关知识留存率提升至传统教学的3倍。

文化层面,某视频网站发起的"游戏文化解读计划"取得突破性进展,通过邀请历史学者解读三国题材游戏,邀请物理学家分析科幻游戏设定,成功引导42%的青少年用户从纯消费转向内容探究。

在这个数字原住民时代,教育者需要重新定义"问题行为"——游戏充值不应是亲子战争的导火索,而可以转化为财商教育、契约精神培养的实践场域,当家长学会用孩子的眼睛看虚拟世界,当社会能提供多元化的价值实现渠道,我们终将找到那个既能守护童年纯粹,又能适应数字文明的平衡点,正如某位成功引导孩子建立健康游戏观的父亲所说:"教育的真谛,不是筑起高墙阻挡浪潮,而是教会孩子在浪潮中稳健航行。"