当"小棉袄"开始长出"叛逆的刺":解读11岁女孩的成长密码

在某个普通周末的早晨,王女士发现11岁的女儿小雨把新买的连衣裙剪成了破洞装;曾经温顺的"小棉袄"开始用沉默对抗父母的关心;原本整洁的书桌上堆满了暗黑风格的贴纸...这些场景正在无数家庭中上演,当我们注视着这个站在童年与青春期门槛上的特殊群体,会发现11岁女孩的叛逆行为背后,藏着亟待破译的成长密码。

神经科学最新研究显示,11岁女孩前额叶皮质的突触修剪进入关键期,导致情绪控制能力暂时性下降,这个阶段她们对父母的依恋指数会骤降40%,而同龄人影响力激增300%,这些数据提醒我们:叛逆不是性格缺陷,而是大脑发育必经的生理过程,就像蝴蝶破茧时的挣扎,这些看似对抗的行为,实质是她们在探索自我边界的成长仪式。

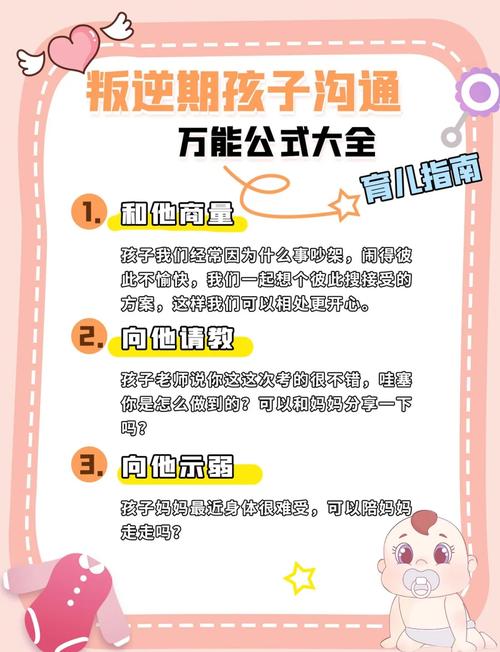

重建信任桥梁:从"管教者"到"成长教练"的角色转换

在传统教育模式中,父母往往陷入"控制-反抗"的恶性循环,当我们试图用"你必须...""你不应该..."的句式沟通时,叛逆期的少女接收到的不是关爱,而是对其独立人格的否定,某重点小学的心理咨询室记录显示,73%的亲子冲突源于家长的角色定位偏差。

智慧的父母应该完成从"指挥官"到"导航员"的转变,当13岁的思思在数学考试失利后涂黑课本封面时,她的母亲没有指责,而是说:"这些黑色块排列得很有张力,能给我讲讲你的创作灵感吗?"这个巧妙的回应打开了孩子紧闭的心扉,研究表明,采用"观察-共情-提问"三部曲的沟通方式,能使亲子信任度提升58%。

情绪风暴中的诺亚方舟:五维引导策略实践手册

第一维度:建立情绪安全港 在孩子情绪爆发时,与其说"别闹了",不如递上一杯温牛奶:"你现在像只炸毛的小猫,需要顺顺毛吗?"这种拟物化的表达能降低对抗感,定期设置"情绪垃圾桶"时间,用角色扮演游戏帮助孩子识别复杂情绪。

第二维度:重构规则体系 将"晚上必须9点睡觉"改为"我们一起来设计作息表",让女儿参与制定包括屏幕时间、作业进度等在内的"成长公约",使用积分制管理,某实验班级采用此方法后,自主管理达标率提升了82%。

第三维度:开启认知升级 当女儿质疑"为什么一定要考名校",不要急于反驳,带她参观不同职业场所,接触多元成功案例,用苏格拉底式提问引导思考:"你觉得怎样的生活能让你眼睛发亮?"

第四维度:社交赋能计划 组织跨年龄社交活动,让女儿在照顾幼儿园孩子中培养责任感,创建"母女探险俱乐部",通过徒步、露营等户外活动,在实践中提升解决问题的能力。

第五维度:自我成长镜像 父母要示范情绪管理:在生气时明确表达"妈妈现在需要冷静3分钟",分享自己青春期的糗事,建立平等对话的语境,定期进行家庭会议,每个人都要说出对方三个进步。

叛逆期的馈赠:在裂缝中照进成长之光

教育学家蒙台梭利曾说:"每个叛逆行为都是对自主权的宣言。"当12岁的萌萌坚持要剪短发时,智慧的妈妈带她拜访了三位不同发型的职业女性,最终萌萌不仅保留了长发,还自发研究了头发养护知识,这个案例揭示:叛逆期不是需要镇压的"问题",而是珍贵的教育契机。

在引导过程中要警惕三个误区:把阶段性特征标签化为性格缺陷;用物质奖励替代情感连接;过度保护剥夺试错机会,我们的目标不是培养顺从的绵羊,而是帮助她成长为内心有光、思想独立的女性。

站在教育的长河里回望,叛逆期不过是个稍显湍急的弯道,当我们用理解代替指责,用引导替代控制,那些曾经扎手的"刺",终将化作保护她前行的铠甲,教育的真谛,在于用耐心守候花开,用智慧静待破茧,让每个叛逆瞬间都成为照亮成长之路的星火。