当孩子背起书包踏入小学校门的那一刻,整个家庭的教育生态都将面临系统性重构,这个在家长眼中"终于要正式读书"的转折点,实则是儿童社会化进程中至关重要的节点,作为深耕基础教育领域15年的教育研究者,我发现许多家长在此时容易陷入两种极端:要么延续幼儿园阶段的过度保护,要么过早施加学业压力,本文将结合教育部发布的《小学入学适应教育指导要点》及儿童发展心理学理论,为家长提供可操作的教育策略。

角色转换:从生活照料者到成长引路人 儿童从幼儿园到小学的角色转变,需要家长同步完成教育角色的升级,华东师范大学团队2022年跟踪研究发现,入学初期家长角色的科学定位,能有效提升儿童未来三年的学业适应力,建议家长在开学前三个月开始逐步调整:

-

心理建设:通过绘本阅读、校园探访等方式,帮助孩子建立"小学生"身份认同,切忌用"上了小学老师可凶了"等负面暗示制造焦虑。

-

作息迭代:提前30天建立"上学生物钟",建议起床时间设定在6:30-7:00区间,午休缩减至30分钟以内,确保与学校作息无缝衔接。

-

责任转移:将整理书包、准备学具等事务交还孩子,家长退居指导者角色,可制作可视化任务清单,培养自我管理能力。

家校协同:构建三位一体教育生态 北京市海淀区教师进修学校2023年调研显示,家校教育理念的一致性直接影响新生适应效率,家长需把握三个关键维度:

-

沟通艺术:与班主任保持适度联系,建议每月主动沟通1-2次,聚焦具体问题(如专注力持续时间、同伴交往模式),避免事无巨细的"监控式"询问。

-

作业辅导:严格执行"20分钟黄金法则",即放学后给予充分休整时间,在相对固定的时间段完成作业,遇到难题时采用"三步引导法":先复述问题→再回忆课堂内容→最后尝试解题。

-

活动参与:选择性参加家长开放日、教育讲座等深度互动项目,研究证实,适度参与学校事务的家长,其子女的集体归属感提升37%。

能力培养:筑牢可持续发展根基 小学低段的核心任务并非知识积累,而是学习能力的奠基,建议重点培育三大核心素养:

-

听觉专注力:通过"听指令做动作"游戏(如"听到水果拍手,听到动物跺脚")训练信息筛选能力,每日10分钟训练可使课堂有效注意时长提升25%。

-

视觉追踪力:使用舒尔特方格、迷宫图等工具锻炼视觉广度,这是预防漏题、跳行等常见问题的有效手段。

-

任务规划力:引入"番茄钟工作法"改良版,将学习任务拆解为15分钟单元,配合积分奖励制度培养时间管理能力。

常见误区与破解之道 根据全国基础教育质量监测中心数据,78%的一年级家长存在教育策略偏差,主要集中在三个方面:

-

超前学习陷阱:盲目参加拼音、算术强化班,导致课堂重复学习产生倦怠,正确做法是关注"零起点教学"政策,重点培养学习兴趣。

-

横向比较焦虑:过分关注班级排名,忽视个体成长节奏,建议建立"纵向成长档案",每月记录识字量、跳绳个数等可量化指标。

-

物质奖励依赖:将考试成绩与电子产品、金钱挂钩,削弱内在动机,可采用"特权奖励制",如达成目标可获得决定周末菜单等特别权利。

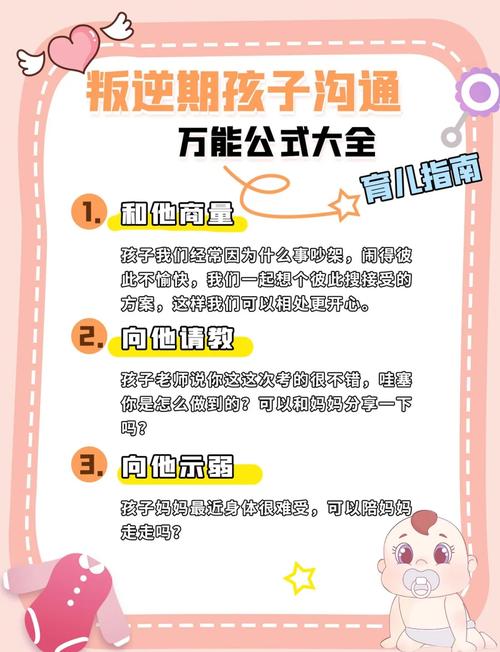

情感支持系统的构建策略 儿童心理发展研究显示,7-8岁是安全依恋向同伴关系过渡的关键期,家长需着重注意:

-

建立"心灵港湾"机制:每天保留15-30分钟专属对话时间,使用"学校最开心的事/小烦恼"等开放式提问,培养倾诉习惯。

-

社交能力培育:组织小型读书会、户外活动,创造同伴交往机会,当出现矛盾时,避免直接干预,引导孩子自主解决。

-

抗挫力培养:设计适度的"失败体验",如棋类游戏、体能挑战,教会"成长型思维"的表达方式:"暂时不会"比"永远不行"更重要。

小学一年级的教育本质,是帮助儿童完成从自然人向社会人的优雅转身,家长最珍贵的教育智慧,在于理解"陪伴而不替代,引导而不控制"的分寸把握,当我们将目光从眼前的作业本移向更长远的人生赛道,便会懂得:那些看似笨拙的系鞋带过程、充满涂鸦的记事本、甚至是书包里忘记交的作业,都是生命拔节不可或缺的成长印记,让我们以守望者的姿态,见证这场静待花开的成长仪式。