2023年夏,某三甲医院青少年心理门诊接诊了这样一位患者:14岁的初中生因家长没收手机连续三天拒绝进食,就诊时双手仍保持着握持手机的姿势不断颤抖,这个极端案例背后,折射出我国1.94亿未成年网民中普遍存在的手机依赖现象,当移动终端从通讯工具演变为"电子器官",我们需要以更专业的视角审视这场悄然而至的成长危机。

成瘾机制的三维透视 (1)生理层面的奖励闭环 青少年前额叶皮层发育尚未完善,面对手机应用精心设计的即时反馈机制显得尤为脆弱,短视频平台每15秒的视觉刺激、社交软件即时消息提示音、游戏中的成就解锁系统,都在持续激活多巴胺分泌系统,神经影像学研究显示,重度手机使用者的纹状体激活模式与物质成瘾者高度相似。

(2)心理防御的数字化转移 在升学压力、代际沟通障碍、同伴竞争等多重压力下,手机成为青少年构建的"心理安全岛",某重点中学的问卷调查显示,72%的学生承认通过手机游戏缓解考试焦虑,58%的受访者表示在家庭冲突后会选择长时间刷短视频,这种数字化的情感代偿机制,实质上是现实压力应对能力的退化。

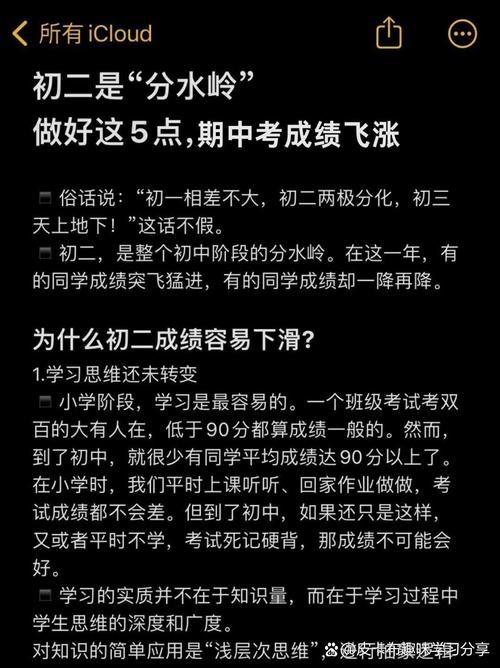

(3)教育生态的结构性缺失 当前教育体系存在明显的媒介素养培养真空,多数学校将手机管理简化为"禁止带入校园",却忽视了教会学生建立数字自律能力,家长群体呈现两极分化:46%采取完全放任态度,34%实行粗暴断网管理,仅有20%的家庭尝试建立使用契约,这种教育失序直接导致青少年在数字世界中"野蛮生长"。

商业设计的成瘾陷阱 移动互联网产品经理们深谙行为设计学原理,他们打造的"注意力黑洞"正在系统性侵蚀青少年的自控力,短视频平台的无限下滑刷新机制消解了时间感知,社交软件的"已读回执"制造社交焦虑,游戏中的每日签到奖励形成行为惯性,某头部APP的用户留存方案显示,其核心策略就是通过72个交互触点构建用户依赖。

破局之道的系统构建 (1)神经可塑性的正向干预 借鉴物质成瘾的戒断疗法,建议家庭建立"数字斋戒"制度,例如每周设置6小时无屏时间,逐步修复被过度刺激的神经回路,北京某示范校推行的"21天屏幕管理计划"显示,参与学生的注意力集中时长平均提升40%,睡眠质量改善率达65%。

(2)现实价值的重构工程 教育者需要帮助青少年在物理世界建立稳固的成就支点,上海某青少年活动中心的实践表明,当学生每周参与3次以上体育活动或艺术实践,其手机使用时长自然下降32%,关键是用真实的感官体验替代虚拟刺激,重建多巴胺获取的健康路径。

(3)媒介素养的课程化植入 建议将数字公民教育纳入基础教育体系,芬兰的课程模板值得借鉴:五年级学生需要完成"APP设计伦理分析"作业,初中生必须掌握行为设计学基本原理,这种防御性教育能使青少年看透商业套路,从"被设计者"转变为"清醒使用者"。

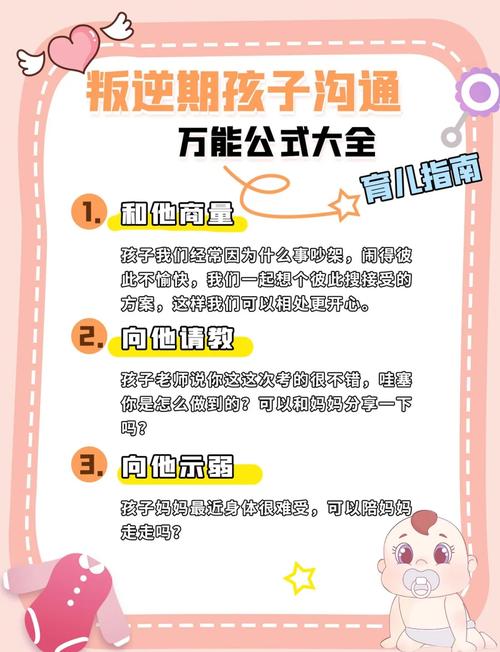

(4)家校协同的契约化管理 提倡建立家庭数字公约,包含设备使用时段、场所限制、内容分级等条款,深圳某家庭的成功案例显示,通过让孩子参与公约制定,并设置弹性奖励机制(如完成学习目标可兑换游戏时间),手机冲突事件减少80%,核心是培养自我管理能力而非简单禁止。

(5)技术伦理的监管升级 呼吁建立青少年数字保护专项立法,强制要求所有APP设置"未成年人模式",包括禁用无限刷新、单日使用时长锁、凌晨强制下线等功能,可参照欧盟《数字服务法》,要求平台公开推荐算法原理,禁止向未成年人推送成瘾性内容。

在这场与行为设计专家的"脑力角逐"中,我们需要的不是妖魔化技术,而是培养具备数字免疫力的新一代,广州某实验中学的走廊上镌刻着这样一句话:"比禁止手机更重要的,是教会孩子凝视屏幕时的清醒。"这或许揭示了问题的本质——在算法统治的时代,教育者的终极使命是守护人类最后的自主性,当青少年能够从容按下锁屏键,转身投入真实生活的璀璨星空时,我们才真正赢得了这场注意力保卫战。