当代青少年的情感觉醒与社会现实的碰撞

在移动互联网普及率超过98%的当代中国,青少年首次接触恋爱信息的年龄已提前至10.2岁(中国青少年研究中心,2023),这个数据背后折射出的不仅是信息时代的必然产物,更是一代人在生理成熟前移与心理准备滞后之间的矛盾,当我们聚焦于未成年女孩群体时,会发现她们正经历着三重维度的成长挑战:性征发育较男孩提前1-2年的生理特征、社交媒体构建的虚拟情感场域,以及传统教育体系中的情感教育缺位。

北京某重点中学的心理咨询记录显示,初二女生中有67%表示对异性产生过朦胧好感,其中28%已进入实际交往阶段,这些数字不应成为制造恐慌的依据,而应被视作理解当代青少年情感需求的入口,青春期少女的恋爱行为本质上是自我认知建构的重要环节,包含着对亲密关系的探索、社会角色的确认以及独立人格的培育。

教育实践中常见的三大认知误区

在具体教育场景中,成年人的应对策略往往陷入三个典型误区:首先是"禁果效应"的强化,某地重点高中曾因严查早恋导致地下恋情激增42%;其次是情感污名化倾向,将少女的懵懂情愫简单等同于道德缺陷;最后是性别双重标准,社会对女孩恋爱的容忍度普遍低于男孩,这些做法非但无法解决问题,反而可能造成亲子关系断裂、自我价值感降低等次生伤害。

更值得警惕的是"情感转移"现象:当家庭温暖缺失时,52%的少女会将情感需求转向同龄异性(北师大发展心理研究所,2022),广东某地发生的14岁女生离家出走案例,正是家庭教育中情感忽视与粗暴干预共同作用的结果,这些现实提醒我们,教育者的首要任务不是筑起高墙,而是搭建理解的桥梁。

建构三维一体的教育支持体系

-

家庭场域:需要建立"情感缓冲带" 父母应当完成从"监管者"到"成长伙伴"的角色转换,上海家庭教育指导中心推荐的"三阶沟通法"值得借鉴:第一步通过共同观看青春题材影视作品建立对话情境;第二步采用"我信息"表达法(如"我担心熬夜聊天会影响你的健康");第三步制定双方认可的行为边界,这种渐进式沟通能使86%的亲子冲突得到有效化解。

-

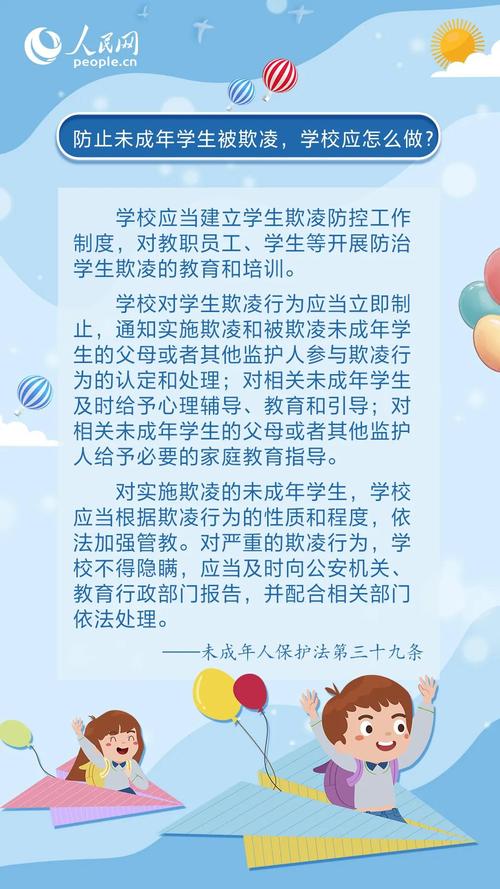

学校场域:打造"情感免疫系统" 北京市某示范性高中开发的"情感成长课程"包含三大模块:认知模块通过脑科学讲解情绪产生机制;实践模块设置情景剧化解人际冲突;发展模块引导制定人生规划,实施三年来,该校学生情感问题引发的心理危机下降73%,这种教育创新证明,科学的引导远比简单的禁止更有效。

-

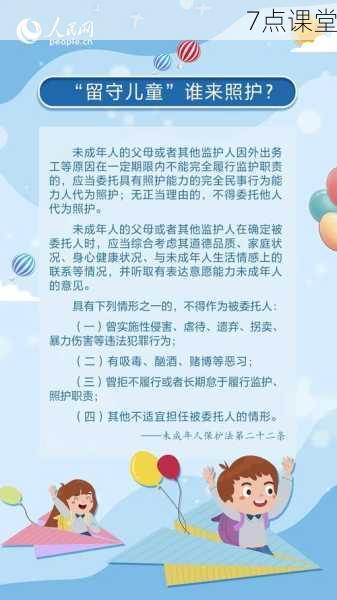

社会支持:编织"安全防护网" 《未成年人保护法》修订后新增的网络保护专章,为构建健康网络环境提供法律支撑,杭州某区建立的"青春守护联盟",整合了社区卫生服务中心、文化执法部门、社会组织等资源,形成从线上内容过滤到线下活动指导的完整链条,这种多方协同机制使未成年人情感纠纷案件同比下降61%。

关键教育时机的把握与引导艺术

教育时机的选择往往决定干预成效,当发现孩子出现恋爱迹象时,智慧的做法是把握"三个关键期":情绪波动期的陪伴、重大节日的仪式引导、学业关键点的目标共建,南京某家庭在女儿生日时举办"成长对话",父母分享自己的青春故事,这种平等交流使孩子主动敞开心扉。

在具体引导策略上,可以借鉴"园艺栽培"思维:提供适量光照(情感认知),及时修剪杂枝(行为规范),培育肥沃土壤(家庭支持),成都某校心理教师设计的"爱情认知量表",通过20个情境选择题帮助少女建立健康的情感价值观,这种工具化引导深受学生欢迎。

静待花开的智慧

站在教育学的维度审视,少女时期的恋爱现象恰似破茧成蝶前的必要阵痛,2023年教育部等十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划》,已将情感教育纳入国民教育体系,这提示我们,对待青春期的情感萌动,既要有阻止早熟苹果坠地的谨慎,更要具备静待花开的从容,当家庭、学校、社会形成教育合力时,我们就能帮助少女们建立起情感的"精神抗体",使她们在体验中成长,在经历中强大,最终收获属于自己的生命绽放。