被误解的青春期年龄真相

世界卫生组织将青春期的年龄区间界定为10-19岁,这个看似明确的划分标准,在实际生活中却充满变数,北京协和医院内分泌科2023年的临床数据显示,我国城市女孩初潮年龄已提前至11.6岁,较二十年前提早1.8岁,这种生理变化与社会认知的错位,导致许多家长在孩子刚满9岁时,就开始为"青春期叛逆"焦虑。

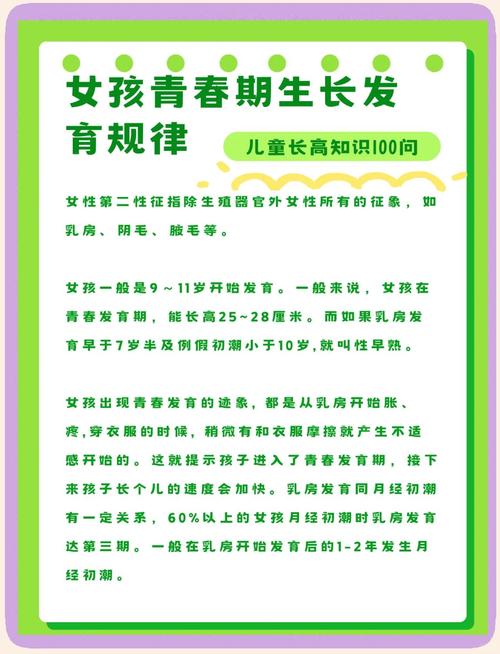

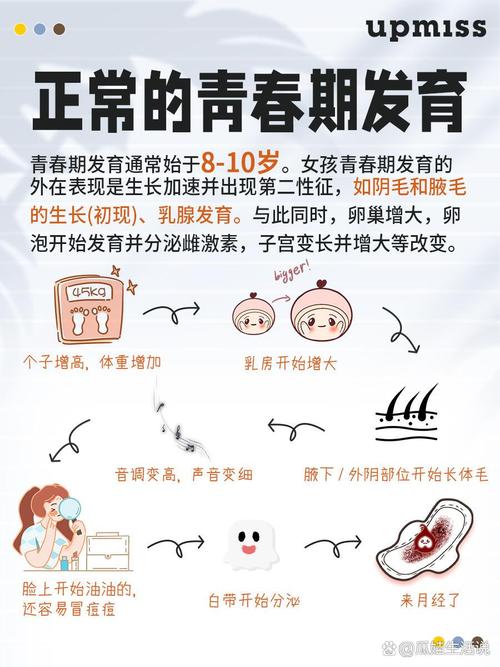

生物学视角下的青春期并非单一事件,而是由下丘脑-垂体-性腺轴启动引发的系统性变革,这个精密调控系统犹如多米诺骨牌,触发第二性征发育、身高突增、生殖系统成熟等连锁反应,但启动按钮的按下时间因人而异,就像每个孩子都有独特的生物钟,有的在黎明破晓时鸣响,有的要等到日上三竿。

心理学研究揭示了更复杂的图景,美国发展心理学家斯坦利·霍尔在1904年提出的"暴风骤雨"理论已显陈旧,现代脑成像技术显示,前额叶皮质要到25岁才完全成熟,这意味着认知控制能力的滞后与荷尔蒙的汹涌形成矛盾张力,一个14岁少年可能同时具备成人的体格与孩童的冲动控制能力,这种割裂正是青春期困惑的根源。

成长密码的三重维度解析

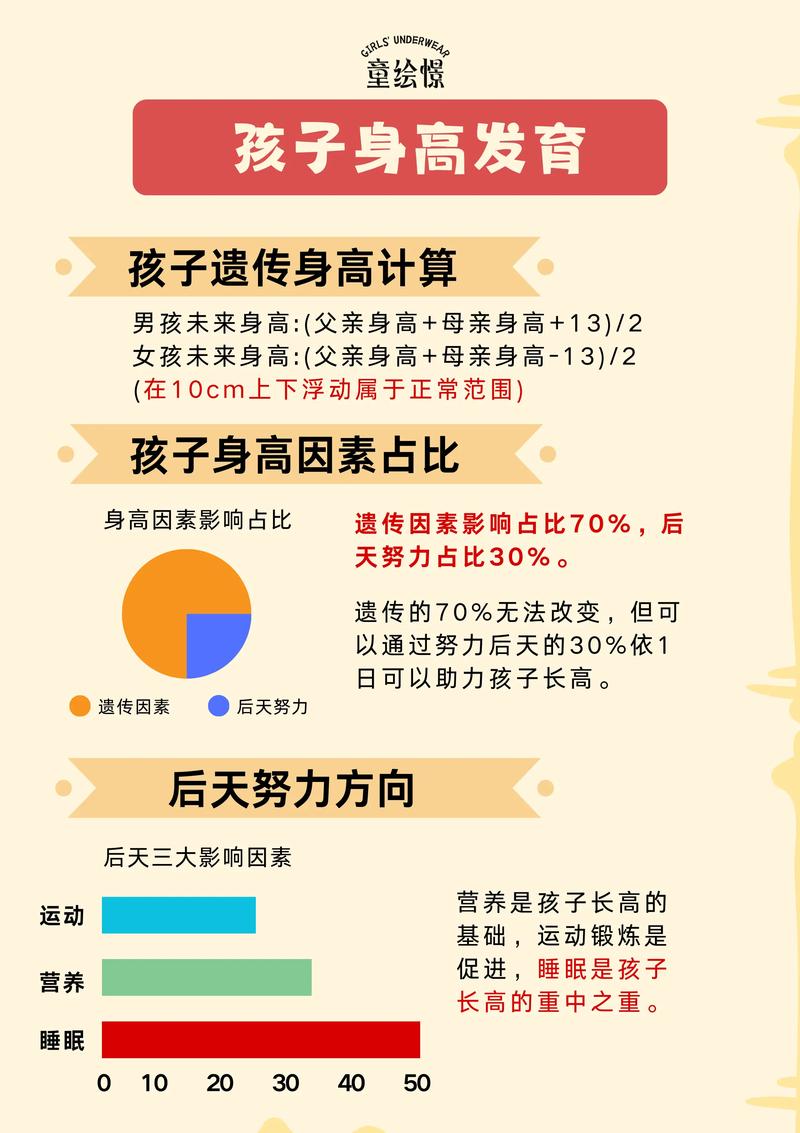

生理发育的序曲往往从隐秘处开启,女孩乳腺组织的微小硬结,男孩睾丸体积突破4毫升阈值,这些细微变化比肉眼可见的体征早1-2年,上海儿童医学中心的追踪研究显示,身高增长高峰往往出现在女孩初潮前1年,男孩变声后6-8个月,这个"隐形成长期"最容易被家长忽视。

心理变化的暗流更为复杂,德国马普研究所的神经发育模型显示,12-14岁青少年的情绪中枢(边缘系统)活跃度是成人的3倍,而理性控制中枢(前额叶)的激活效率仅60%,这种神经系统的"油门与刹车失衡",使得他们可能上午理性讨论人生规划,下午就因游戏账号被封而情绪崩溃。

社会时钟的强制校准制造着普遍焦虑,当教育系统用"初中生""高中生"的标签划分成长阶段时,那些发育提前或滞后的孩子被迫戴着不合身的人格面具,日本教育社会学研究揭示,四月出生的孩子(日本学年从四月开始)在青春期适应方面普遍优于三月出生者,这种人为的时间切割正在制造看不见的心理鸿沟。

解码青春期的时空密码

基因图谱正在改写传统认知,复旦大学团队发现的LIN28B基因,能解释约6%的青春期启动时间差异,携带特定基因变异的个体,发育时间可能相差4年之巨,这种先天禀赋的差异,让"同龄人"概念在生物学层面失去意义。

环境因素的催化作用不容小觑,人工照明导致褪黑素分泌减少,塑化剂干扰内分泌系统,高热量饮食加速脂肪堆积,这三重现代性冲击使青春期启动不断前移,韩国首尔大学的研究表明,每天接触电子屏幕超过4小时的儿童,青春期启动风险增加37%。

文化建构的隐形牢笼更值得警惕,撒哈拉以南非洲某些部落的青春期仪式持续3个月,而上海中学生的"成长礼"只有半天,当现代社会用标准化考试压缩成长空间时,那些需要更长时间完成心理过渡的孩子,正承受着难以言说的结构性压力。

与时间对话的教育智慧

建立动态评估模型至关重要,香港教育大学开发的青春期发展评估工具包,通过36项生理指标、24项心理量表、12项社会适应指标构建三维坐标系,帮助教育者精准定位每个青少年的发展坐标,而非简单依赖年龄数字。

创设弹性成长空间是当务之急,芬兰中学推行的"可伸缩学年制",允许青春期的学生自主选择0.8-1.2倍速的学习进度,这种制度创新承认了生物节律的差异性,让早熟者不必等待,晚熟者无需追赶。

构建支持系统需要全社会协同,新加坡实施的"成长伙伴计划",为每个青少年配置跨学科支持小组,包含内分泌医生、认知行为治疗师、职业规划师,这种立体化护航体系,正在改写青春期危机的叙事方式。

站在人类发展的时间长河中审视,青春期的年龄之谜本质上是生命进化留下的智慧:它用差异化的时间编码,确保物种在稳定与变异间保持精妙平衡,当我们放下对数字的执念,转而去读懂每个生命独特的成长韵律时,或许能发现:真正的成熟不是抵达某个年龄刻度,而是学会与时光温柔相处。