在小学教师办公室的玻璃窗外,总能看到这样的场景:三年级的小明在座位上不停扭动身体,手中的铅笔在课本上画出歪歪扭扭的线条,窗外的飞鸟、同学的水杯、甚至墙上晃动的光影,都能轻易夺走他的注意力,这不仅是某个孩子的特殊案例,根据2023年中国基础教育质量监测报告显示,三年级学生课堂专注力达标率仅为47.8%,这个数字背后折射出的,是一个亟待解决的教育课题。

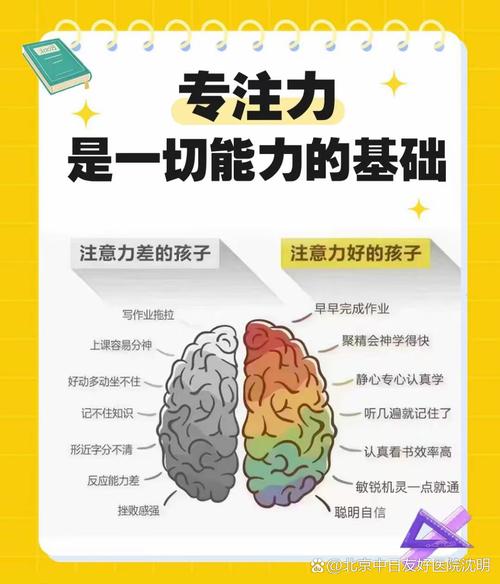

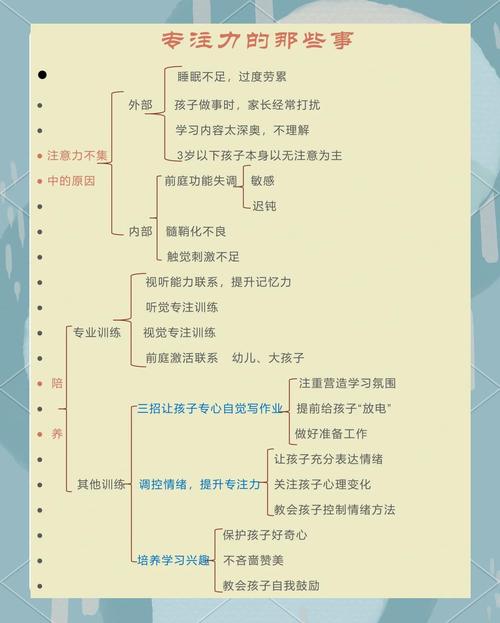

专注力缺失的生物学密码 当我们将目光投向9岁儿童的大脑发育图谱,会发现前额叶皮层的发育完成度仅有成年人的70%,这个负责执行功能的关键区域,恰是专注力的"总控制台",神经科学研究显示,三年级儿童的大脑突触密度正处于修剪高峰期,他们的神经通路正在经历重要的重塑过程,此时过度使用电子产品,会导致多巴胺分泌失衡——有实验数据显示,每天使用移动设备超过2小时的儿童,其持续注意力时长比控制组少38分钟。

现代教育环境的双刃剑效应 某重点小学的课堂观察记录显示,一节40分钟的语文课中,教师平均切换教学活动达12次,包括PPT展示、小组讨论、随堂测验等,这种高频刺激模式虽然符合新课标要求,却与儿童大脑的认知规律产生冲突,教育心理学家指出,9岁儿童的注意力转换需要至少3分钟的缓冲期,频繁的教学模式切换实际上在消耗学生的认知资源。

更为严峻的是家庭教育的"时空错位",某省会城市的抽样调查显示,73%的三年级学生需要在开放式客厅完成作业,同时承受电视声、手机提示音和成人谈话的三重干扰,这种环境下,儿童大脑会持续分泌压力激素皮质醇,直接影响海马体的记忆功能。

三维重构专注力培养体系 (1)环境工程学改造方案 在北京市某示范小学进行的"静心教室"实验中,研究人员将教室墙面改为哑光浅绿色,课桌间距扩大至1.2米,环境噪音控制在45分贝以下,经过一个学期的跟踪,实验班级的课堂专注时长提升42%,作业完成效率提高35%,家庭环境改造同样关键,建议设立"学习堡垒":2平方米的独立空间,配备定时器、可视化任务板和白噪音设备,形成专注力培养的物理锚点。

(2)认知脚手架搭建策略 采用"番茄工作法"改良版:将学习任务分解为12分钟专注+3分钟休息的单元循环,配合沙漏等实体化时间工具,某教育机构研发的"思维驯兽师"游戏化系统显示,经过8周训练的学生,抗干扰能力提升60%,关键技巧在于将抽象的时间概念转化为可触摸的进度条,如用乐高积木堆砌任务塔,每完成一个单元就增加一层。

(3)生理节律调节方案 广州某国际学校的"晨间运动计划"证实,每日20分钟的中强度体能训练(心率维持在120-140次/分钟),可使学生在后续两节课的注意力保持率提升55%,营养学专家建议的"专注力食谱"应包含ω-3脂肪酸(深海鱼类)、复合碳水化合物(全麦食品)和抗氧化物质(浆果类),避免血糖剧烈波动带来的注意力涣散。

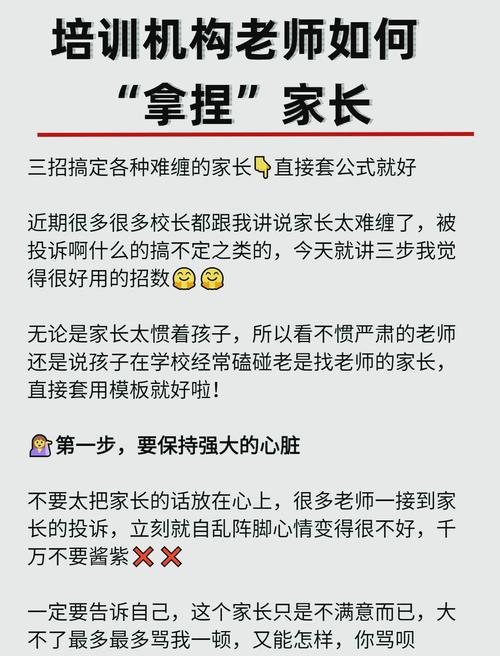

教育者的认知革命 在成都市某重点小学推行的"教师静语培训"中,教师学会使用"沉默教学法":通过眼神交流、手势引导替代语言指令,将课堂过渡时间的语言干预减少70%,某地教育局开发的"教学节奏监测系统",通过智能手环实时采集学生专注度数据,帮助教师精准把握教学节奏,将知识重点讲解时段调整至注意力峰值区间。

这场关于专注力的教育革命,本质上是成人世界对儿童认知规律的重新审视,当我们拆解那些看似顽劣的表现,看到的其实是正在发育中的大脑发出的求救信号,培养专注力的过程,恰似精心培育一株热带植物——需要适宜的温度、精准的光照,以及最重要的:对生命成长规律的敬畏之心。

在深圳某实验小学的走廊里,新贴着的不是名人名言,而是一组特殊的"注意力温度计",用色彩渐变条实时显示班级整体专注状态,这个充满创意的设计提醒我们:当教育真正尊重儿童的发展规律时,那些曾令人焦虑的"坐不住",终将转化为蓬勃生长的生命力。