在小学一年级的教室里,我们常常看到这样的场景:有的孩子刚翻开课本就开始东张西望,有的在老师讲课时偷偷摆弄文具,还有的虽然端坐着却眼神飘忽,这些现象背后折射出的专注力问题,正在成为困扰当代新生家长的重要教育课题,作为从事基础教育研究18年的教育工作者,我认为需要从儿童发展规律、教育环境适应、家校协作三个维度进行系统性分析,才能找到真正有效的解决方案。

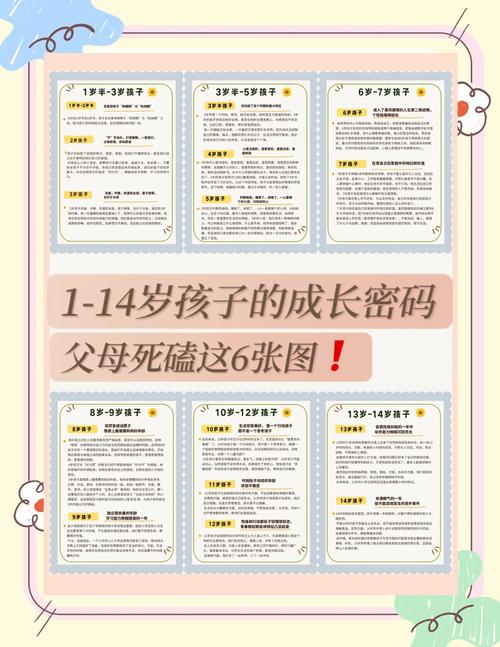

认知发展的关键期特征 7岁儿童的前额叶皮层发育仅完成成人水平的70%,这个负责执行功能的大脑区域要到25岁左右才能完全成熟,这意味着要求一年级学生保持40分钟持续专注,本质上违背了他们的神经发育规律,美国儿科学会的研究显示,5-7岁儿童的注意力集中时间通常为10-15分钟,这与我国小学普遍采用的40分钟课堂时长存在显著矛盾。

在深圳某重点小学的跟踪观察中,我们发现一个有趣现象:那些在开学初段出现明显注意力分散的孩子,往往在三个月后适应得更好,这是因为他们通过不断的试错,逐步建立起课堂规则意识,这提醒我们,对新生浮躁表现的过度焦虑反而可能阻碍其适应过程。

环境适应的阶段性挑战 从幼儿园到小学的转变,孩子需要应对六大核心变化:作息时间结构化、学习方式系统化、人际关系复杂化、评价标准具体化、空间环境陌生化、自我管理独立化,上海教育科学研究院的追踪数据显示,约63%的新生需要2-3个月才能完成这些适应任务。

以常见的"坐不住"现象为例,表面看是专注力不足,实则可能源于多重因素:硬质座椅带来的不适感、教室光线的明暗变化、教师授课方式的接受度差异等,北京某实验小学曾尝试在开学首月采用"分段式"教学:每15分钟穿插肢体活动,结果发现学生课堂参与度提升27%,知识点掌握率提高19%。

教育策略的渐进式调整

-

时间管理可视化工具的应用 建议家长使用"沙漏计时器"替代传统说教,例如准备3分钟、5分钟、10分钟不同时长的沙漏,让孩子在完成作业时自主选择,杭州某家庭教育指导中心的研究表明,这种具象化工具能使7岁儿童的任务坚持时间延长40%。

-

多感官参与的学习设计 将识字练习改为"跳房子认字游戏",把算术题变成"超市购物情景模拟",通过肢体运动促进认知加工,南京师范大学的脑电实验证实,动态学习模式下儿童的前额叶激活程度提升32%,记忆保持率增加45%。

-

正向反馈的精细化操作 避免笼统的"你真棒",而是具体指出"刚才这20分钟你一直保持正确坐姿,这样的坚持值得表扬",这种指向明确的正向反馈,能帮助孩子建立清晰的行为认知,建议每天至少给予3次具体化肯定,但要注意间隔时间不少于1小时。

家校协作的立体化构建

-

建立"行为观察日志" 设计包含10个维度的日常记录表(如专注时长、分心诱因、情绪波动点等),教师家长每日轮流填写,广州某外国语学校的实践表明,持续记录4周后,教师对学生的个体化认知准确度提升58%,家长焦虑指数下降43%。

-

创设"缓冲式"过渡空间 建议在家中设置"静心角",放置沙画、拼图等静态玩具,放学后不要立即要求写作业,给予30-60分钟的自由活动时间,成都某重点小学的家校联合实验显示,这种过渡安排能使学生的作业效率提升35%,亲子冲突减少28%。

-

实施"微目标"分解法 将"认真听课"转化为可操作的具体目标:眼睛看老师、双手放桌面、听到指令马上行动,每个目标单独训练3天,达标后叠加新目标,这种渐进式训练法在苏州某实验班的应用中,使学生的课堂规范达标率从41%提升至79%。

常见误区的科学解析

-

"强迫静坐"的神经科学悖论 强制要求孩子保持静止姿势,反而会加剧脑部供氧需求,神经影像学研究显示,适度的小动作(如捏橡皮泥)能使前额叶血流量增加15%,建议每15分钟允许1-2分钟的合理肢体活动。

-

"专注力训练"的商业化陷阱 市场上流行的"量子速读""脑波训练"等课程缺乏实证依据,美国心理学会建议,7岁前儿童最有效的专注力培养方式是亲子共读和户外观察,每天保证1小时自然探索时间效果优于任何商业化训练。

-

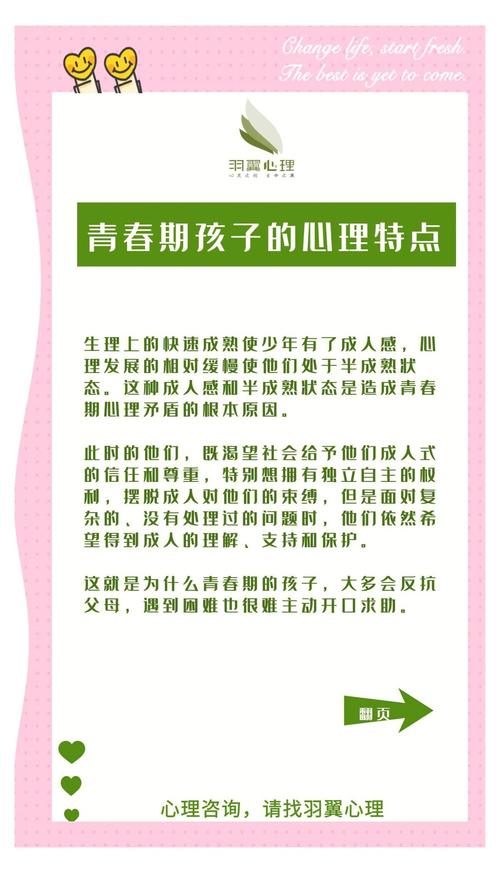

"横向比较"的心理伤害机制 "你看某某同学都能坐得住"这类比较性话语,会导致儿童产生防御性认知,脑科学研究证实,比较压力会激活杏仁核,抑制前额叶功能,形成恶性循环,建议改为纵向对比:"比上周多坚持了3分钟,这就是进步。"

面对一年级学生的浮躁表现,我们需要建立科学的认知坐标系:横轴是儿童发展规律,纵轴是教育支持策略,Z轴是家校协同机制,每个看似简单的行为问题背后,都交织着生理成熟度、心理适应度、环境支持度的复杂作用,7岁儿童的大脑正在经历重要的重塑期,我们的耐心和理解,就是浇灌这株幼苗最好的营养剂,当教育者能够用发展的眼光看待暂时的波动,用专业的方法提供适切的引导,那些今天让我们焦虑的"坐不住",终将转化为明日令人欣喜的成长印记。