当假期成为"手机狂欢节"

七月的骄阳炙烤着柏油马路,李女士站在儿子紧闭的房门前,第12次听到"victory"的游戏音效,客厅茶几上原封未动的暑期计划表,角落里落灰的羽毛球拍,还有永远显示"对方正在输入"却从未发来消息的微信对话框,构成了这个家庭的假期图景,这不是个案,某重点中学的调查显示,放假期间高中生日均手机使用时长达到8.7小时,超过60%的学生存在昼夜颠倒现象。

在这个智能设备深度渗透的时代,手机早已超越通讯工具属性,成为青少年构建社交网络、获取信息资源、实现自我认同的重要载体,当我们指责孩子"沉迷手机"时,往往忽略了他们正在通过4.7英寸的屏幕满足着青春期特有的心理需求:在游戏世界获得掌控感,在社交平台寻求归属感,在短视频中逃避现实压力,这种数字化生存状态,正悄然改写青少年的成长轨迹。

解构依赖:手机屏幕后的心理密码

-

社交补偿机制:当现实社交受阻(疫情常态化、课业压力、性格因素),虚拟社交便成为救命稻草,某心理咨询机构数据显示,72%的青少年将"避免孤独感"列为手机依赖的首要原因。

-

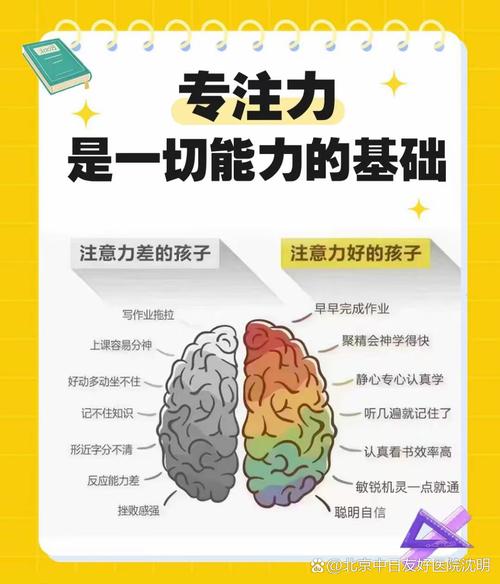

多巴胺陷阱设计:短视频平台的15秒刺激周期、手游的即时奖励系统,都精准契合青少年大脑发育特点,神经科学研究表明,这种高频刺激会降低前额叶皮层对长期目标的专注力。

-

代际认知鸿沟:家长常将手机使用简单归类为"贪玩",却忽视Z世代是真正的"数字原住民",他们通过B站学习量子物理,在知乎探讨社会议题,这种学习方式的革新常被误解为娱乐行为。

教育者的反思:我们是否在制造"伪陪伴"?

案例1:张先生没收儿子手机后,孩子用旧闹钟零件自制通讯设备; 案例2:王女士安装监控软件后,女儿连续三周拒绝家庭聚餐; 案例3:陈老师组织的无手机夏令营,首日就有学生出现焦虑性躯体反应。

这些案例揭示传统管制手段的失效,青少年发展心理学指出,14-18岁个体正处于"心理断乳期",粗暴干预不仅会激发逆反心理,更可能切断亲子沟通的桥梁,某985高校的追踪研究显示,高压管控下的手机依赖者,大学阶段的成瘾率反而比温和引导组高出43%。

破局之道:构建数字时代的教养新范式

(一)认知重构:从"敌人"到"工具"的视角转换

-

共同制定《家庭数字公约》:包含每日使用时长、禁用场景(如就餐、家庭活动)、内容分级等条款,关键是要让孩子参与条款制定,某实验中学的实践表明,学生自主管理的遵守率比家长单方面规定高68%。

-

建立"数字素养"培养体系:

- 信息甄别工作坊:辨别网络谣言、分析数据来源

- 注意力管理训练:番茄工作法实践、碎片信息整理术

- 网络社交礼仪课:数字足迹管理、网络暴力应对

(二)替代系统:用真实世界的魅力战胜虚拟快感

-

打造家庭"第三空间":将阳台改造为读书角,定期举办家庭电影沙龙,组织厨房科学实验,某社区调查显示,拥有固定家庭活动空间的青少年,手机依赖度降低31%。

-

设计"心流体验"项目:

- 城市探险计划:用公共交通完成指定地标打卡

- 技能交换计划:鼓励教授长辈使用新科技

- 微创业实践:二手平台运营、短视频知识付费

构建同伴支持网络:

- 组建学习共同体:3-5人小组定期线下研讨

- 兴趣工坊计划:剧本杀设计、机器人编程等主题聚会

- 社会服务项目:社区老人智能设备教学志愿服务

(三)家长进化论:成为数字时代的领航员

-

技术认知升级:定期体验孩子常用的APP,理解其吸引机制,某家长在体验"羊了个羊"后,设计出数学概率分析课题,成功转移孩子兴趣。

-

沟通范式转变:用"我观察到..."替代"你总是...",用"我们可以尝试..."替代"你必须...",神经语言程序学研究表明,这种表达方式能使沟通效率提升55%。

-

家庭数字礼仪建设:设立无手机用餐时间、创建家庭云相册、举办电子设备清洁日,这些仪式能重建被屏幕割裂的家庭纽带。

特别应对:当依赖发展为成瘾

当出现持续熬夜、生理不适、社交退缩等症状时,需要专业介入:

- 医疗机构:通过脑功能检测评估依赖程度

- 心理咨询:认知行为疗法结合家庭治疗

- 替代方案:户外拓展训练、艺术疗愈课程

上海某三甲医院的戒瘾门诊数据显示,早期干预的成功率可达89%,但关键在于消除病耻感,建立支持系统。

面向未来:培养与科技共处的智慧

在东京大学的未来教育蓝图中,数字素养与读写能力、数学思维并列为三大核心能力,我们需要培养的不是拒绝数字设备的"原始人",而是能驾驭技术的"新智人",这要求家长实现三重转变:

- 从监管者到协作者

- 从禁止者到引导者

- 从焦虑者到学习者

在硅谷精英们纷纷将孩子送入低科技学校时,我们更需要思考的不是如何隔绝科技,而是培养孩子与技术共处的智慧,这个暑假,或许可以从一次家庭数字排毒旅行开始:在山顶的晨曦中,当孩子们自然而然地举起望远镜而非手机时,那便是教育真正的胜利,我们不是在和手机争夺孩子,而是在帮助孩子赢得自己。