中考后手机依赖现象背后的心理密码

中考结束后的第三周,李女士发现儿子小宇每天使用手机超过10小时,这种现象在全国各地考生家庭中普遍存在,其背后蕴含着值得深思的青少年成长规律。

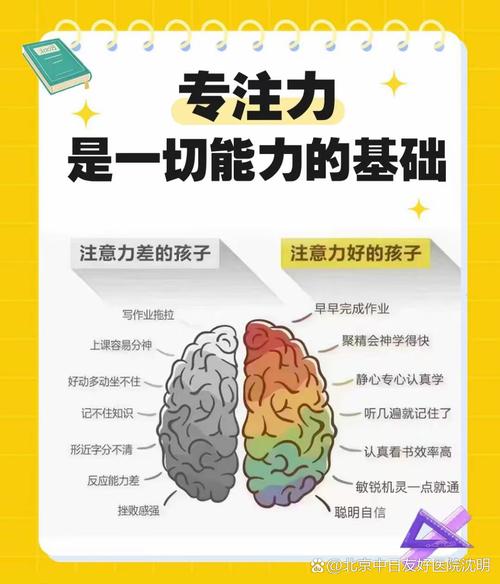

这个特殊阶段的孩子正处于"心理断乳期"与"自主探索期"的交界点,大脑前额叶皮层尚未发育成熟,导致自控能力与后果预判能力相对薄弱,神经生物学研究表明,频繁滑动屏幕带来的即时反馈,会刺激多巴胺分泌,形成类似赌博成瘾的神经回路,此时若放任自流,可能形成路径依赖,为高中阶段埋下隐患。

家长需要认识到,中考后的手机依赖是多重因素交织的结果:压力突然释放后的补偿心理、虚拟社交的替代性满足、现实生活规划缺失导致的空虚感,北京师范大学青少年研究中心2023年的追踪调查显示,62%的中考生在考后出现不同程度的"数字失重"现象,平均每日屏幕时间骤增4.8小时。

手机依赖的蝴蝶效应:从视力损伤到人格塑造

过度使用智能设备带来的危害远超家长想象,除了可见的视力下降(青少年近视率中考后平均上升9.2%)、睡眠障碍(入睡时间平均推迟2.3小时)等生理问题,更值得警惕的是潜在的心理人格影响。

持续性的碎片化信息接收,正在重塑青少年的大脑认知结构,复旦大学脑科学研究院的实验证实,每天超过5小时的短视频浏览会显著降低工作记忆容量,这种认知模式的改变,直接影响高中阶段的深度学习能力,更令人担忧的是虚拟社交带来的现实社交能力退化,某重点中学的跟踪数据显示,过度依赖网络社交的学生,开学后面临现实人际关系适应障碍的比例高达73%。

智慧家长的破局四部曲

-

重建家庭数字契约 建议制定《家庭数字设备使用公约》,包含每日使用时段(如上午9-11点、下午3-5点开放)、场景限制(餐桌、卧室禁用)、内容分级等条款,关键要让孩子参与规则制定,上海徐汇区某家庭的成功案例显示,共同商议的规则执行率比单方面规定高4倍。

-

创设现实成就体系 用实体奖励替代虚拟激励,例如设立"现实挑战积分":完成城市定向越野积50分,学会游泳积30分,积分可兑换旅行机会或学习装备,北京某教育机构实践证明,这种替代性激励能有效转移65%的屏幕依赖。

-

开启认知升级计划 抓住暑假黄金期设计"认知训练套餐":每天30分钟深度阅读(推荐《人类群星闪耀时》等传记类著作)+20分钟思维导图训练+1小时体育运动,南京师范大学附属中学的跟踪数据显示,坚持6周的学生,开学后学习效率提升40%。

-

构建成长支持联盟 联合其他家庭组建"暑期成长共同体",定期组织线下活动,杭州某社区5个家庭组成的联盟,通过联合聘请专业导师开展戏剧工坊、科学实验等活动,使成员平均屏幕时间下降68%。

关键对话的艺术:从对抗到共情

当发现孩子凌晨仍在玩游戏时,传统说教式沟通往往适得其反,建议采用"三维对话法":

情景还原:"妈妈注意到你这周有三个晚上在凌晨和队友组队开黑"(陈述事实) 情感共鸣:"你们团队配合得那么默契,如果突然退出确实会觉得不够义气"(共情理解) 认知引导:"不过持续熬夜会让大脑的反应速度下降20%,下周的篮球联赛可能需要最佳状态呢"(理性分析)

这种沟通方式在深圳家庭教育指导中心的实践中,使亲子冲突化解率提升至82%,重要的是保持每周3次、每次不少于20分钟的深度对话,话题可从游戏攻略延伸到人生策略。

暑期数字排毒计划实施要点

建议分三阶段实施渐进式干预:

第一周:建立使用日志(记录屏幕时间、使用场景、情绪变化) 第二周:启动替代活动(每天至少3小时线下活动) 第三周:达成平衡模式(娱乐、学习、社交各占1/3)

可借鉴成都某重点高中设计的"21天数字素养提升计划",通过每日微挑战(如拍摄vlog记录生活、用手机学习编程基础)实现工具认知的重构,数据显示,参与该计划的学生中有89%在开学后形成了自主管理能力。

这个夏天,当我们把孩子从虚拟世界拉回现实时,不是简单地没收手机,而是帮助他们在数字时代建立自我导航系统,教育的真谛,在于唤醒内在的成长自觉,当我们用理解取代指责,用赋能替代管控,孩子自会在现实世界中找到比手机更有价值的星辰大海。