在数字技术深度渗透日常生活的今天,越来越多的家长陷入与手机争夺孩子的持久战中,根据中国青少年研究中心最新调查显示,12-18岁青少年日均手机使用时长突破4.8小时,其中67%的家长承认家庭中存在"手机争夺战",作为深耕青少年教育领域二十年的教育工作者,我认为破解这个困局需要建立在对当代儿童发展规律的深刻认知上,更需要家长完成从"手机警察"到"成长导师"的角色转变。

手机依赖背后的深层心理动因 当我们将视角从简单的"禁止使用"转向心理需求分析时,会发现手机依赖本质上是孩子在虚拟世界寻求补偿的心理机制,在临床咨询案例中,沉迷手机的孩子普遍存在三个维度的需求缺失:社交归属感的匮乏、现实成就感的缺失以及情感联结的薄弱。

以笔者接触的初二学生小杰为例,这个曾经的全优生因父母工作调动频繁转学,逐渐在手机游戏中找到稳定的社交圈,当我们帮助父母重建家庭互动模式,引导小杰参与机器人社团后,手机使用时间自然缩减到每日1小时,这个案例揭示出:手机不是问题本身,而是问题的外在表现。

构建防沉迷体系的四大核心策略

-

环境塑造:物理隔离的艺术 加拿大西蒙菲莎大学的研究表明,家庭环境中的视觉暴露直接影响行为选择,建议在客厅设置"数字港湾"——一个全家共享的电子设备存放区,配备充电设备和定时锁盒,餐桌、卧室等区域严格保持无电子设备状态,通过环境设计降低手机接触频次。

-

时间管理的阶梯训练法 采用"三阶段渐进式"训练:初期与孩子共同制定使用计划,采用可视化时间管理器;中期引入自我监督机制,如"手机使用日志";后期过渡到自主管理,家长转为观察者和支持者,重点培养"数字断舍离"能力,教会孩子识别和阻断无意识刷屏行为。

-

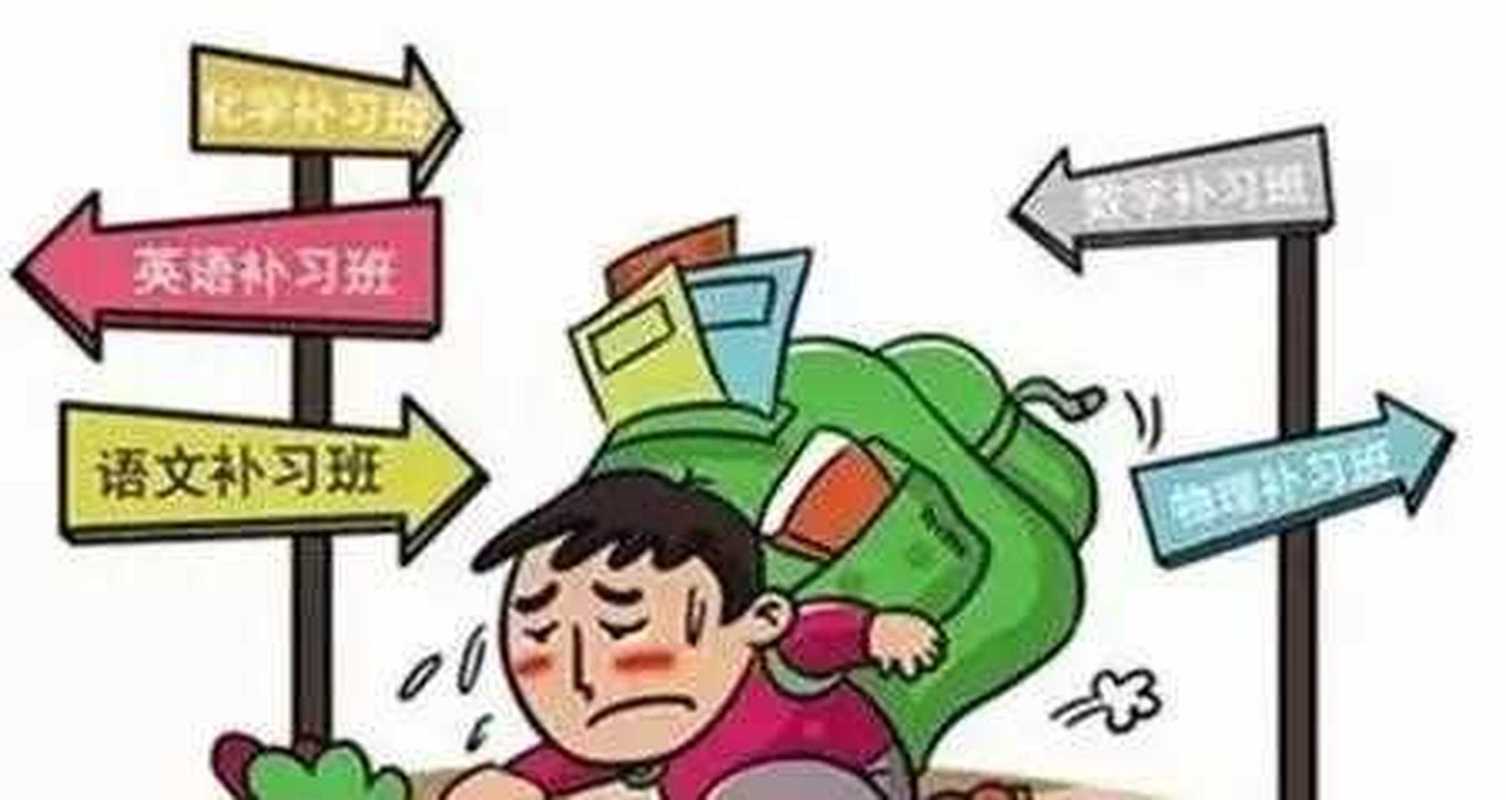

价值替代的黄金法则 哈佛大学积极心理学团队提出的"愉悦-投入-意义"三维模型值得借鉴,建议家长准备"兴趣探索清单",涵盖运动、艺术、自然等六大领域,通过系统试错帮助孩子发现真正的兴趣点,当孩子体验到心流状态的愉悦时,手机吸引力自然减弱。

-

情感账户的持续充值 建立每日"黄金30分钟"制度:完全脱离电子设备的亲子互动时光,可以采用"话题卡片"游戏,通过精心设计的问题促进深度交流,重点在于创造比手机互动更高质量的情感联结,让孩子在现实关系中获得满足感。

家长必修的认知升级课

-

代际差异的理解与接纳 需要清醒认识到:当代儿童是数字原住民,他们的社交方式、信息获取模式与父辈存在本质差异,美国皮尤研究中心数据显示,Z世代中73%的人认为线上社交与现实社交具有同等价值,家长需要更新认知框架,避免将手机使用妖魔化。

-

榜样力量的系统构建 家庭数字素养调查显示,家长日均手机使用时间达到6.2小时的家庭,孩子沉迷比例高出42%,建议实施"家长行为承诺制",制定家庭数字公约,包括用餐不碰手机、睡前1小时数字斋戒等条款,让教育从自我约束开始。

-

教育智慧的动态升级 定期举办家庭科技研讨会,共同探讨短视频算法机制、游戏成瘾设计原理等,将被动禁止转化为主动认知,当孩子理解背后的商业逻辑和心理操控技术时,会自然建立批判性使用意识。

危机干预的五个关键信号 当孩子出现以下症状时,需要专业介入:连续两周每天使用超8小时、出现戒断生理反应、严重影响基础生理需求(如饮食睡眠)、产生现实社交障碍、伴随情绪暴力倾向,此时应立即启动"三方联动机制",联合学校心理老师、专业机构和家庭形成支持网络。

在这个人机共生的时代,完全隔绝数字设备既不现实也不明智,教育的真谛在于培养自主管理能力,使孩子成长为技术的主人而非奴隶,当我们用理解代替对抗,用引导替代禁止,用陪伴战胜冷漠,终将帮助孩子在虚实交织的世界中建立平衡的生存智慧,正如德国教育学家福禄贝尔所言:"教育不是对抗天性的战争,而是帮助种子按照自身规律发芽的艺术。"让我们以更开放的心态和更专业的智慧,陪伴孩子完成这场数字时代的成长必修课。