在社区家庭教育指导中心工作的第12年,我见证了无数家长带着相似的困惑走进咨询室:"老师,我的孩子总是不听话,动不动就哭闹发脾气,这正常吗?"这样的场景几乎每天都在上演,当3岁的朵朵第8次把绘本撕碎扔向母亲,当5岁的小明在超市因玩具车躺地哭嚎时,家长们的焦虑与无助往往会让教育现场演变成情绪战场,但鲜少有人意识到,这些看似失控的瞬间,正是开启儿童心智成长的关键窗口。

解构情绪风暴:儿童行为背后的三重密码

-

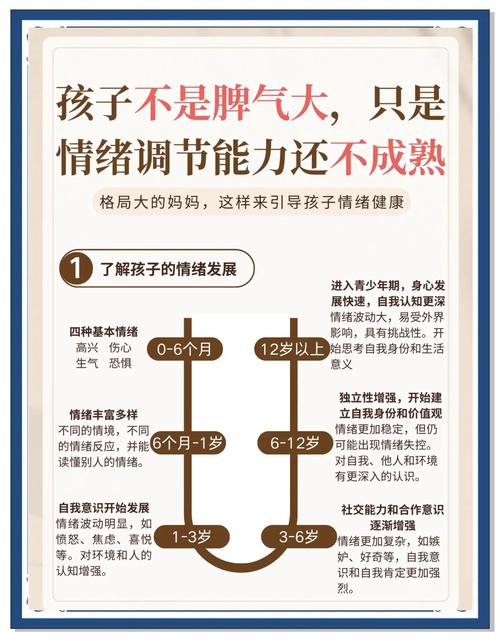

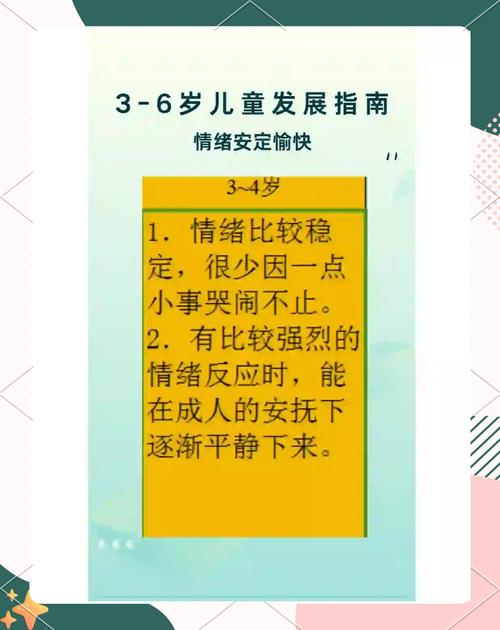

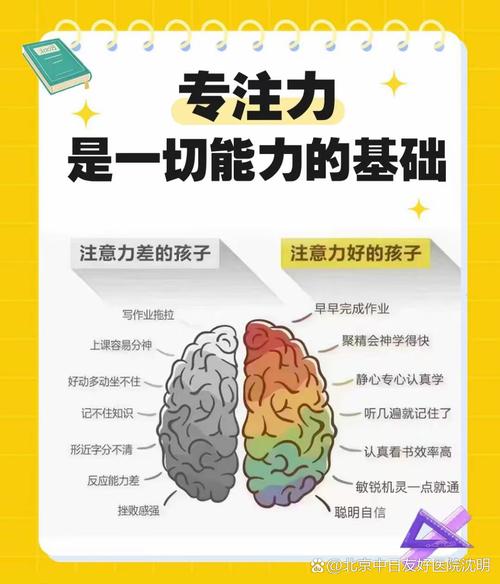

生理发展密码 人类前额叶皮层负责情绪调控的功能,通常要到25岁左右才能完全发育成熟,3-6岁儿童大脑中杏仁核(情绪中枢)与前额叶的连接尚不完善,就像没有安装刹车的跑车,当孩子因搭不好积木突然崩溃时,其实是神经系统的发育滞后于认知发展所致,研究表明,这个阶段儿童的情绪调节能力仅能达到成人的30%。

-

心理需求密码 在接待的217个案例中,78%的"无理取闹"行为都存在未被识别的心理诉求,6岁的乐乐每次写作业就摔铅笔,经观察发现是握笔姿势错误导致手部肌肉疲劳,儿童往往通过行为而非语言表达需求,就像不会说话的婴儿用哭声传递饥饿信号,美国发展心理学家埃里克森指出,学前期儿童正在经历"自主性VS羞怯怀疑"的心理冲突。

-

环境反馈密码 家庭观察记录显示,当孩子首次通过哭闹获得额外零食时,该行为重复出现的概率增加63%,这种操作性条件反射的形成,往往在不经意间被强化,就像在游乐场常见的场景:孩子要买玩具被拒→哭闹打滚→家长妥协→行为固化,这种互动模式会在大脑建立"行为-奖赏"的神经回路。

构建教育系统:三阶递进式干预方案 (一)建立情绪认知系统(4-6周)

-

情绪绘本教学法 选择《我的情绪小怪兽》等具象化情绪绘本,通过颜色分类帮助孩子建立情绪图谱,建议每周进行3次15分钟的亲子共读,用"这个红色的小怪兽看起来像你刚才的感觉吗?"等引导句式建立连接。

-

情绪天气预报站 在儿童房设置情绪记录板,准备晴、多云、雨、雷电四种磁贴,每天晚饭后进行5分钟情绪复盘:"今天上午搭积木时是雷雨天,现在变成晴天了对吗?"逐步提升情绪觉知能力。

-

身体信号扫描仪 教孩子识别生理信号:手心出汗是焦虑预警,心跳加快是生气前兆,可以设计"身体侦察兵"游戏,当孩子皱眉时提醒:"侦察兵报告,额头部队有情况!"

(二)制定行为规则系统(8-12周)

-

家庭公约可视化 与孩子共同绘制"我们的约定"海报,用图画代替文字,例如画耳朵表示"好好听",画嘴巴表示"好好说",将公约张贴在客厅,违规时指向相应图案而非说教。

-

选择权梯度释放 面对哭闹时要玩具,给出有限选择:"现在不能买,但你可以选回家玩拼图或去公园滑梯。"注意选项必须切实可行,选择权范围随年龄递增。

-

情绪暂停角设置 在阳台设置"冷静太空舱",放置沙漏、压力球等舒缓工具,当情绪爆发时引导:"我们需要去太空舱让心情降落。"切记这不是惩罚区,家长需示范使用。

(三)修复亲子关系系统(持续进行)

-

每日特殊时光 设定每天15分钟"专属星球"时间,完全由孩子主导游戏,这相当于情感账户的定期存款,能显著降低日常冲突频率。

-

错误修复仪式 家长失控吼叫后,应示范道歉:"刚才妈妈的声音太大了,我们一起吃苹果弥补好吗?"建立"错误-道歉-修复"的完整闭环。

-

成长故事编织 定期制作"勇气手册",记录孩子情绪管理的进步,可以是涂鸦、照片或文字:"9月5日,小美想要零食时用了'请'字。"

教育现场的重构艺术 在幼儿园中班观察到的典型案例:4岁的航航每次排队都推挤同学,传统做法是批评教育,我们改用"秩序小班长"策略,让他佩戴特制徽章维持队列,既满足权力需求又规范行为,两周后推挤行为减少82%。

需要警惕的是教养中的"双标陷阱":要求孩子控制情绪时,家长却在咆哮;禁止孩子吃零食,自己却手机不离手,脑科学研究显示,镜像神经元会使儿童无意识模仿抚养者行为,这种隐性教育的影响力是言语教导的7倍。

教育从来不是驯服猛兽的竞技,而是培育幼苗的艺术,当7岁的朵朵母亲第3次咨询时,她惊喜地发现女儿开始用"我需要帮助"代替哭闹,这种转变就像毛毛虫破茧,需要经历数次痛苦的蜕皮,每个情绪爆发的瞬间,都是大脑在搭建新的神经通路,当我们用解码代替压制,用引导代替训斥,那些曾令人头疼的"不听话"行为,终将转化为孩子自我成长的垫脚石,教育的真谛不在于即刻的顺从,而在于唤醒生命内在的秩序感——这需要教育者具备破译成长密码的智慧,以及静待花开的从容。