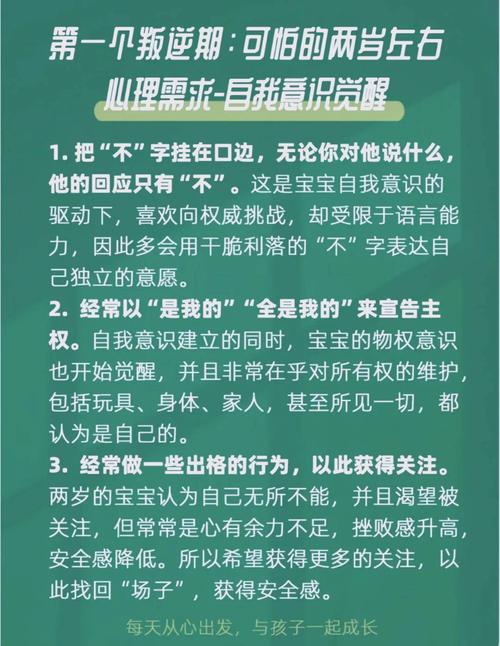

当"叛逆"成为标签时,我们究竟在恐惧什么?

在家庭教育咨询室中,我常看到这样的场景:一位母亲抹着眼泪说"孩子突然像变了个人",父亲紧锁眉头抱怨"说什么都对着干",老人摇头叹息"现在孩子怎么这么难管",当我们给孩子的行为贴上"叛逆"标签时,往往忽视了这个词汇背后涌动的生命力量,叛逆不是洪水猛兽,而是成长坐标系上的重要刻度,是青少年在心理断乳期必然经历的自我觉醒。

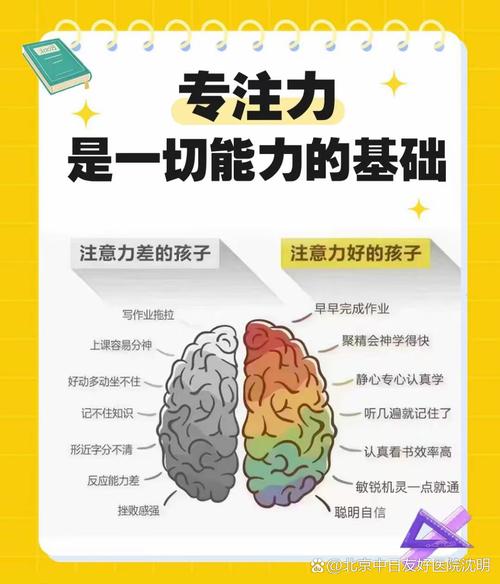

现代脑科学研究显示,青春期大脑前额叶皮质的髓鞘化进程需要持续到25岁左右,这意味着青少年控制冲动、预判后果的能力尚未完全成熟,而掌管情绪反应的边缘系统已高度活跃,这种生理发育的不平衡,就像一辆油门灵敏却刹车滞后的跑车,注定会展现出令人不安的"失控"状态,但正是这种看似危险的状态,恰恰是建立独立人格的必经之路。

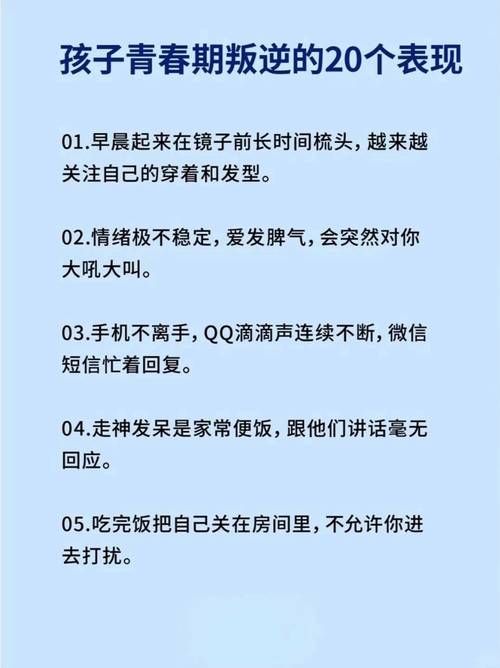

叛逆行为的六种隐性表达

-

沉默对抗型:突然关闭沟通渠道的青少年,往往在用无声抗议维护心理边界,15岁的小雨连续三个月拒绝与父母同桌吃饭,深层原因是母亲擅自翻阅她的日记触发了信任危机。

-

反向操作型:故意挑战规则的行为背后,可能隐藏着未被满足的认同需求,高二男生阿杰坚持染发打耳洞,实质是对父亲"学霸人设"压迫的无声反抗。

-

过度补偿型:某重点中学调查显示,37%的优等生存在自残倾向,他们用身体疼痛缓解精神压力,这种极端行为实则是完美主义压迫下的求救信号。

-

虚拟依存型:当现实社交受挫,青少年会转向网络世界建立新身份,17岁的游戏主播"暗夜骑士"在虚拟世界收获十万粉丝,现实中却是班级里的"透明人"。

-

病理化伪装型:某些躯体症状可能是心理冲突的转化表现,初三女生反复胃痛就医无果,最终发现是抗拒母亲制定的重点高中升学计划引发的身心反应。

-

代际转移型:祖辈过度介入教养引发的三角关系失衡,当奶奶持续否定母亲的教育方式,12岁的洋洋开始学会在不同监护人面前扮演不同角色。

解构叛逆迷思:家长常犯的五个认知谬误

-

专制型谬误:"我吃过的盐比你走的路多"式说教,本质是拒绝承认孩子的独立人格,神经科学研究表明,当青少年感受到被压制时,杏仁核活跃度会激增300%,直接关闭理性思考通道。

-

受害者情结:将孩子行为解读为"故意作对",实则是家长权威受损后的心理防御,这种认知偏差会导致教育者陷入"权力斗争"的恶性循环。

-

刻板印象投射:把当代青少年的个性表达等同于80年代的"问题少年",忽视代际文化差异,抖音文化塑造的自我展现方式,与父辈的集体主义价值观存在本质冲突。

-

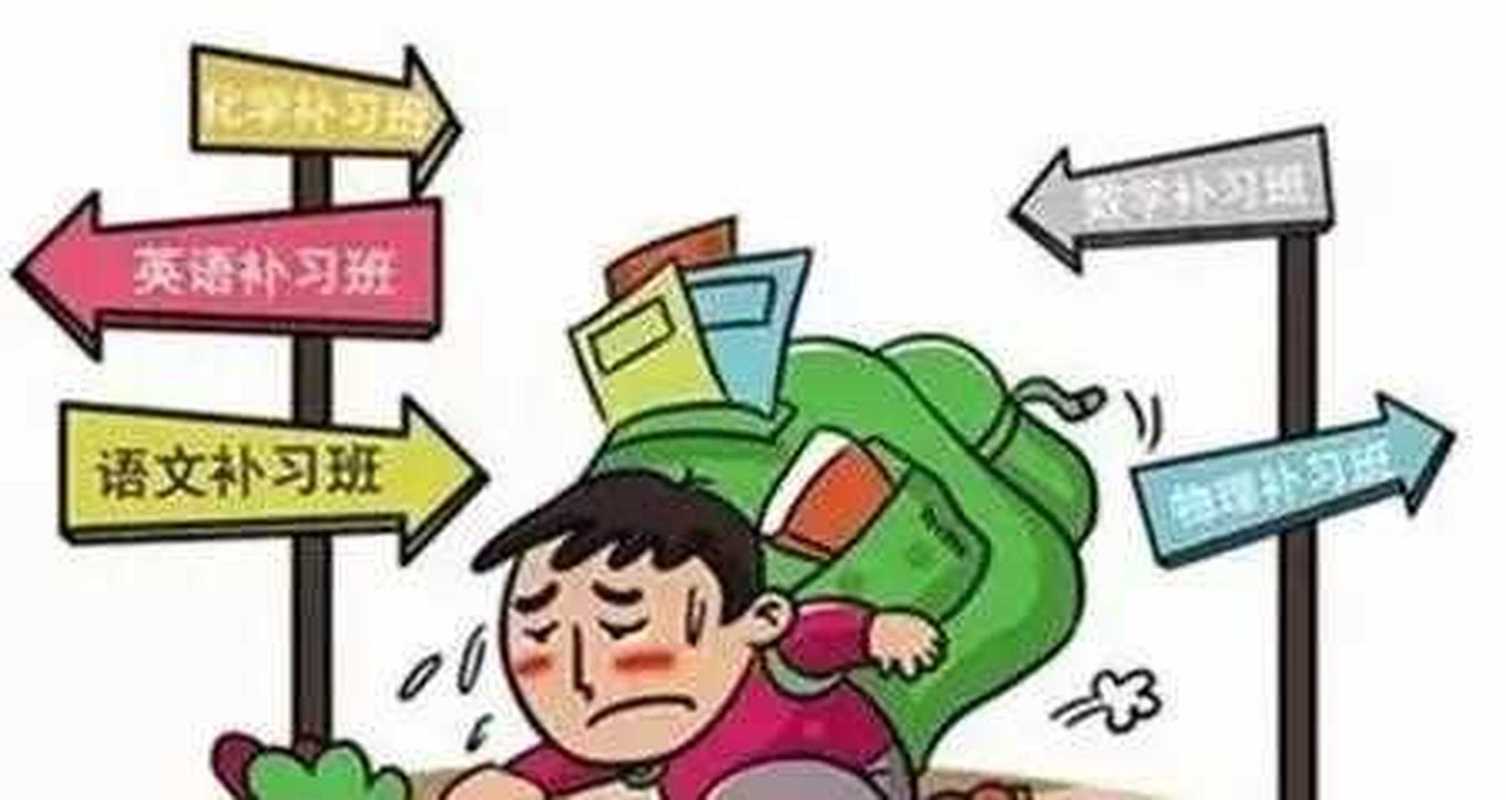

成就绑架陷阱:用"我都是为了你好"包装的控制欲,正在摧毁青少年的内在动机,某985高校新生心理普查显示,42%的学生存在"空心病"症状。

-

情感勒索困局:"你再这样妈妈就要犯病了"式沟通,正在制造新一代的情感负债者,这种教养方式可能诱发回避型依恋模式,影响孩子未来的亲密关系建立。

破局之道:构建成长型家庭生态系统

-

认知重塑:从"问题框架"转向"发展框架"

- 将"孩子为什么叛逆"转化为"孩子需要什么成长支持"

- 建立家庭会议制度,每周设置1小时平等对话时间

- 采用"我信息"表达法:"当你晚归时,我感到担心"替代"你又鬼混到这么晚"

-

边界艺术:弹性守护中的适度放手

- 制定"三级决策清单":安全底线事项/协商事项/自主决定事项

- 实施"渐进式自主权授予"计划,每季度增加一项自我管理权限

- 建立家庭安全网机制,让孩子知道求助不会招致责骂

-

情感联结:修复断裂的依恋纽带

- 开发专属亲子互动仪式:周末登山、深夜厨房谈心等

- 实践"3分钟积极关注"技术,每天聚焦孩子的非学业闪光点

- 创建家庭情绪日志,用颜色标记每日心境变化

-

价值共建:寻找超越成绩的生命意义

- 开展家庭志愿服务项目,共同照顾流浪动物或社区老人

- 策划"家族故事之夜",讲述三代人的成长经历

- 建立梦想孵化基金,支持孩子探索非传统发展路径

叛逆期的教育辩证法

某沿海城市重点中学的心理咨询案例颇具启示:当高三学生集体撕书抗议补课时,校长没有采取高压管制,而是组织师生开展"教育价值大讨论",最终催生出弹性作业制度和学生自治委员会,这个案例揭示:看似叛逆的行为,实则是制度创新的催化剂。

德国发展心理学家夏洛特·布勒将青春期称为"第二次诞生",这个过程必然伴随阵痛与混乱,智慧的教育者应该像冲浪者而非救生员,不是拼命阻止浪潮,而是学会在浪涌中保持平衡,当15岁少女在日记本写下"我要成为自己的编剧",这不应被看作叛逆宣言,而是生命主体意识的觉醒礼赞。

在数字化时代成长的新生代,其叛逆形式注定带有时代印记,他们可能在B站用弹幕解构权威,在元宇宙构建理想身份,用代码创作表达态度,这些看似离经叛道的行为,实则是人类文明代际更迭的基因突变,教育的终极使命,不是修剪这些突变的枝桠,而是守护让新芽自由生长的生态雨林。

当我们放下"叛逆"这个充满对抗意味的标签,或许会看见:那个把房门摔得山响的少年,正在笨拙地练习独立行走;那个沉迷cosplay的少女,正在探索自我认同的新可能,每个看似出格的行为背后,都藏着一颗渴望被理解的心灵,等待我们用新的解码器破译成长密码。