在北京市某重点小学的咨询室里,9岁的晓晨第三次揪着衣角向我描述被同学抢走午餐的情景时,这个总是低着头说话的孩子突然问:"老师,是不是我天生就该被欺负?"这句带着哭腔的质问,像一记重锤敲碎了我们对"孩子间小打小闹"的固有认知,当代教育现场中,像晓晨这样因性格怯懦而持续遭受校园隐性暴力的孩子,正在形成不容忽视的"沉默群体"。

怯懦表象下的心理密码破译 当我们用"胆小"这个标签简化孩子的行为表征时,往往忽视了背后复杂的心理机制,哈佛大学发展心理学团队长达12年的追踪研究显示,持续处于被欺凌状态的孩子中,78%在婴儿期存在安全依恋缺失,这种早期形成的"世界不可信任"的潜意识,会在学龄期转化为过度的自我保护和社交回避。

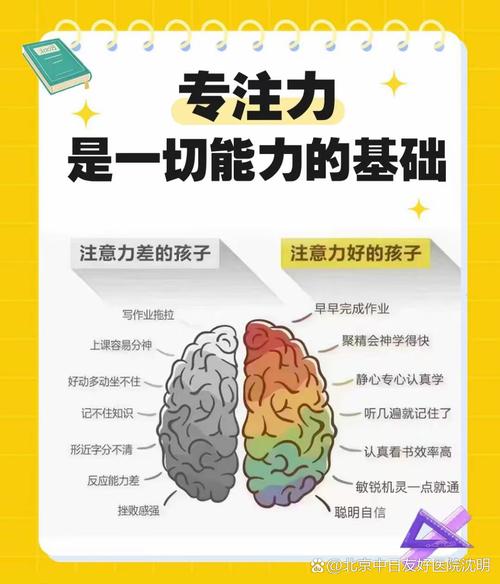

在临床观察中发现,这类孩子普遍存在"情绪表达阻滞"现象,当7岁的朵朵被同学故意弄坏手工课时,她选择默默收拾残局而非求助,这种反应源自其家庭长期灌输的"忍让是美德"的扭曲价值观,更值得警惕的是神经科学研究的发现:长期处于应激状态的儿童,其前额叶皮层发育会滞后同龄人2-3年,直接影响情绪调节和决策能力。

教育现场的三大认知误区

-

"以暴制暴"的教养陷阱 广州某私立学校的调查显示,42%的家长曾教导孩子"打回去",但实施这种策略的孩子中,67%遭遇了更严重的报复性欺凌,这种简单粗暴的应对方式,本质上是将成人世界的丛林法则强加给尚未建立完整是非观的孩子。

-

过度保护的隐性伤害 上海家庭教育研究中心2023年的数据显示,在"直升机父母"教养下的孩子,遭遇校园冷暴力的概率是普通孩子的2.3倍,当父母事无巨细地为孩子扫除障碍,实际上剥夺了他们发展社交智慧和抗压能力的机会。

-

标签化定型的心理暗示 "你怎么这么胆小"的日常评价,会形成强大的心理暗示,脑科学实验证实,持续接收负面评价的儿童,其杏仁核活跃度会异常增高,导致面对冲突时产生过度的恐惧反应。

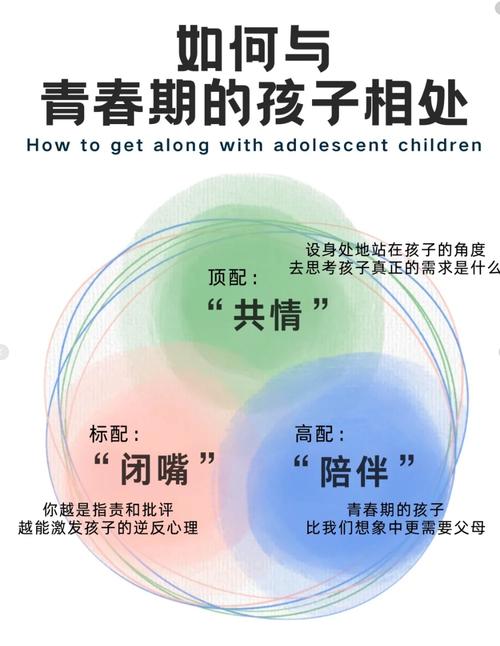

构建三位一体的支持系统 (一)家庭:从安全基地到勇气孵化器

-

建立修复性对话机制 摒弃"为什么不告诉老师"的质问式沟通,转而采用"三步倾听法":重复孩子的话语→确认情绪感受→引导解决方案。"你刚才说小强又拿走了你的文具(重复),这肯定让你觉得很无助(共情),我们一起想想下次可以怎么做(引导)。"

-

情景模拟训练 将常见的冲突场景编入家庭游戏,通过角色扮演帮助孩子建立应对模板,比如设计"文具保卫战"情景剧,教孩子用坚定而不失礼貌的语气说:"这是我的铅笔,请还给我。"

-

渐进式暴露疗法 从超市自主结账到公园问路,设计阶梯式的独立任务清单,记录每次挑战的"勇气积分",当积分达到设定目标时,举行家庭庆祝仪式强化成功体验。

(二)学校:从管理场域到成长生态

-

微观权力结构重建 北京某实验小学推行的"岗位轮值制"值得借鉴:让每个孩子轮流担任小组长、纪律委员等职务,研究显示,长期处于弱势地位的孩子在担任"午餐管理员"期间,同伴接纳度提升了58%。

-

隐蔽欺凌识别系统 开发包含20项微表情指标的观察量表,培训教师识别"笑容僵硬""频繁眨眼"等非语言求助信号,建立"安全岛"机制,在操场角落设置涂鸦墙、情绪树洞等匿名倾诉渠道。

-

bystander赋能计划 通过情景模拟工作坊,教导旁观学生实施"3S干预法":See(发现异常)、Support(支持受害者)、Seek(寻求帮助),数据显示,当有旁观者介入时,欺凌行为在87%的情况下会立即终止。

(三)社会:从旁观者到守护网络

-

社区儿童安全联盟 借鉴日本"儿童110之家"制度,在便利店、书店等场所设置安全庇护点,同时开发智能手环的"紧急振动"功能,当孩子连续快速按动三次时,自动向预设联系人发送定位信息。

-

虚拟现实干预课程 利用VR技术还原校园冲突场景,在可控环境中进行脱敏训练,加州大学的实验证明,经过8次VR课程训练后,受试儿童的主动求助意愿提升了3.6倍。

-

跨代际互助计划 组织退休教师、大学生志愿者与怯懦儿童结对,通过书信往来建立情感支持通道,这种非评判性的陪伴关系,能有效修补孩子的社交安全感。

转折时刻的危机干预 当孩子出现持续噩梦、拒绝上学等应激反应时,需要启动"危机响应四象限":

- 生理安全区:立即进行医疗评估,排除器质性病变

- 心理稳定层:引入沙盘治疗、艺术表达等非语言干预

- 社会支持网:协调家校定期沟通,建立保护性社交圈

- 意义重建域:通过志愿服务等途径重获自我价值感

在深圳某学校的实践案例中,采用上述多维干预后,原本因被欺凌而休学的孩子,在三个月后成功策划了班级环保项目,并当选为"勇气之星"。

教育的终极使命不是塑造适应现存系统的个体,而是培养能重构社会关系的变革者,当我们放下对"胆小"的粗暴定义,转而看见每个怯懦眼神背后未完成的成长命题,教育的真谛方才显现,那个在咨询室里颤抖着提问的晓晨,经过系统干预后,在毕业典礼上作为学生代表发言时说:"勇气不是不害怕,而是带着害怕继续前行。"这或许就是教育突围最动人的注解——在理解与陪伴中,让每个孩子都能找到属于自己的生命亮光。

(全文共计2173字)